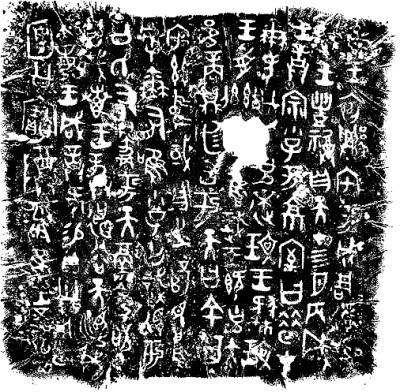

学术界对诸多问题存在分歧,其中关于中华民族是否拥有超过5000年的文明史,这一议题引起了广泛关注。在此背景下,诸如西周初期青铜器“何尊”上的铭文“宅兹中国”等考古新发现,持续对学界中的一些质疑观点产生冲击。

中华文明探源工程的启动背景

20世纪末,国内及国际部分学者对中华民族五千年的文明历史产生了疑虑。2001年春季,随着“夏商周断代工程”的完成,参与工程的学者们提出了建议。随后,2002年春季,一项为期两年的预备性研究——“中华文明起源与早期发展综合研究”(简称中华文明探源工程)正式拉开帷幕。此举旨在回应外界质疑,并通过考古发现等科学方法,对中华文明五千多年的历史进行验证。

在国际学术领域,关于中国悠久文明历史的长久性,质疑之声此起彼伏。中国学者发起并启动了这一项目,旨在积极寻求证据并深入探究,期望能够从根本上理清中华民族的发展轨迹。

相关书籍诠释中华文明

《听首席专家讲述中华文明探源工程》一书由中华文明探源工程项目执行专家组组长王巍主编。此外,刘庆柱、王巍、赵辉以及韩建业等学者共同参与的《溯源中华文明》亦为合著之作。这两部作品深入剖析了中国为何存在、文明究竟是什么,并为读者细致描绘了中华民族的起源以及中华文明的多元一体发展历程。书中可能通过介绍考古发现、对比不同时期文明特征等多种方式,逐步揭开古老中华文明的神秘面纱。

这两本书对于渴望深入了解中华文明起源的广大读者而言,宛如两把开启探究之门的钥匙。它们从学者的专业视角出发,为公众详细解读了中华文明的发展历程。

重要考古遗址意义重大

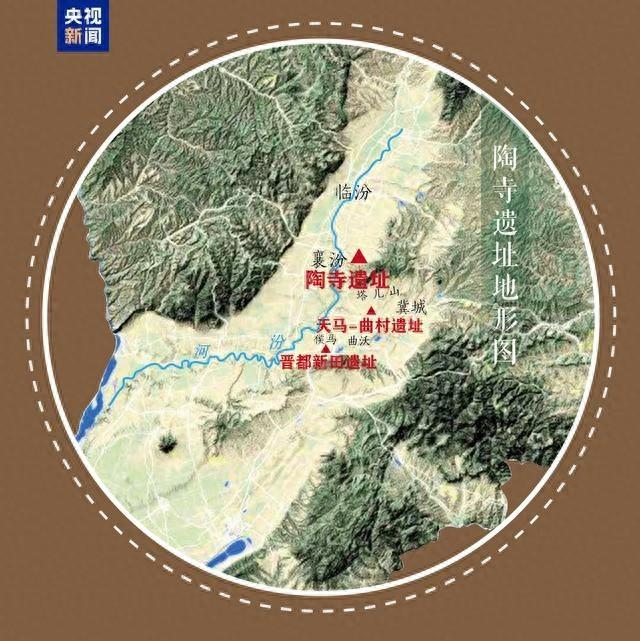

距今约5100年的浙江余杭良渚遗址、距今约4300年至4100年的山西陶寺遗址,以及距今约3800年至3500年的河南偃师二里头遗址,这些考古遗址共同见证了中华文明的发展历程。其中,陶寺遗址被一些学者视为帝尧的都城,被视为“中国”的最早形态,它包含了众多文明起源的要素和标志。另一方面,二里头遗址则被学者们认为处于文明社会的初期阶段。

这些遗址在历史见证中扮演着至关重要的角色。通过这些遗址,考古学家得以揭示出多样化的文明特征。以陶寺遗址为例,其出土的某些特定等级的器物,可能揭示了当时社会的礼仪与等级制度。

早期文字及文化交流

一些学者提出,某些陶字符可能属于早期文字系统,它们能够代表数字、植物、工具以及自然景观等。中华文明在其发展历程中,与其他文明进行了交流与相互学习。约在5000年前,黄河上游地区吸纳了来自西亚的古文明技术,包括铜器制造、小麦种植、黄牛和绵羊的饲养等。而在约4300年前的黄河中游地区,古代中国居民创新了使用泥范铸造铜铃以及青铜容器的技术。

在文化交流领域,技术交流对双方均有益处。文字的早期形态保存为探究当时文明的发展提供了坚实的证据。若能解读这些早期文字,便能清晰地了解当时社会的生产与生活状况。

区域交流与共同信仰形成

距今约七八千年,我国各地之间已开始交流互动。这一时期,农业技术如稻作和粟作得以传播。约5500年前,各地文化类型中已包含中华民族共有的文化基因。在交流过程中,人们的信仰也逐渐趋于一致,如对图腾或自然力量的崇拜等,均因交流而趋向统一。

区域间的交流对中华文化的多元一体化发展起到了关键作用。在这一过程中,各地区不仅交流物资和技术,还相互传递文化内涵,最终形成了具有独特特色的中华文化。

中华文明探源工程成果斐然

历经数代学者不懈努力,中华文明探源工程等重大项目的实证研究,成功验证了我国百万年的人类历史、一万年的文化历史以及五千多年的文明历史。这些实证研究有力地反驳了过往的诸多质疑。为今后深入探究中国古代史和中华民族的传承,打下了坚实的学术基础。它宛如一座指引方向的灯塔,照亮了后续考古和历史研究的道路。

尊敬的读者,您预测下一个可能引起全球关注的我国古文明考古新发现会是何种类型?本文期待您的点赞、转发及宝贵意见。