医工交叉领域中的初创企业发展遭遇众多困难,其中,对市场需求的不明确认知或误判市场需求,是导致初创企业失败的关键因素,这一现象值得关注。这一问题的出现,揭示了医工交叉企业对市场理解上的不足。

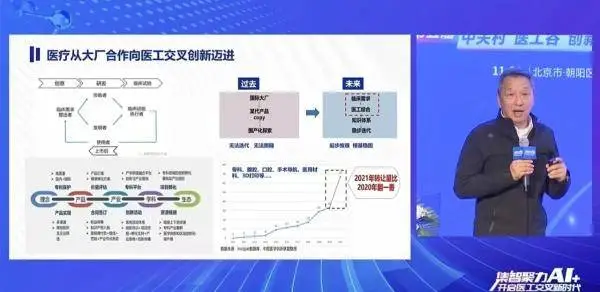

医工交叉本质及现状

医工交叉领域核心在于以健康需求为引导的市场趋势与医工技术的融合。王田苗强调,该领域存在令人担忧的现状:在全球市值、销售额和利润方面,西方十大医疗器械企业的总和约是中国十大企业的十倍,这表明我国在医工交叉的起始阶段相对较弱,企业难以在国际舞台上形成领导地位。这一数据显著揭示了我国医工交叉企业所面临的严峻挑战。此外,我国医工交叉领域的创业者多数在发展至专精特新企业后便遭遇被收购或并购的命运,仅有少数企业通过独特模式实现了显著增长。

初创公司常见结局

在医工交叉领域的多数初创企业正遭遇困境。一方面,众多企业处于一种“既不能壮大也不能消亡”的僵局。那些表现尚可的初创企业,最终往往沦为专精特新企业,并最终被并购。另一方面,从整体来看,只有极少数企业通过特殊的合作模式,比如商业合伙人模式或上市公司派驻总经理模式,实现了较好的发展。这表明,企业的经营模式对企业成长具有决定性作用。这些初创企业难以突破发展瓶颈,难以成长为大型企业,这揭示了其背后深层次的问题。

市场需求不明的惨痛后果

初创公司在面临市场需求不明确时,所受冲击可能极为严重。一旦对市场需求作出错误判断,即便是依托医院的科创项目或投资者的资金,资源也将迅速枯竭。众多初创公司往往对市场规模的估计过于狭小,或产品缺乏竞争壁垒,即便成功满足了市场需求,也容易遭受竞争对手的快速追赶。这情形宛如在错误的道路上疾驰,即便投入了大量的精力与资金,成功抵达目标的希望依然渺茫。

从专家到企业家之困

从科学家或医生转变为企业家并非易事,这属于低概率事件。科学家与医生往往具有天生的弱点,他们过分看重个人价值和所谓的“面子”,这使得他们在面对客户和市场时难以放下身段。尽管他们在科研成果和人才团队方面表现出色,但在产品融资等商业运营方面却存在明显不足。这种身份转变过程中所暴露的矛盾,成为医工交叉创业道路上的一道难以逾越的障碍。

给科学家医生的建议

针对当前状况,王田苗提出了一系列建议。科学家或医生或许可以适当放权,担任首席技术顾问或名誉董事长等职务。公司权力可交由董事会或科创经纪人执掌。例如,医生可担任名誉董事长,科学家则可成为首席科学家。通过这种方式,他们能集中精力处理产品更新等具体事务,长期培育技术路径,并寻觅合适的商业合作伙伴。如此一来,他们能发挥各自优势,规避不足,有效参与医工交叉企业的发展。

实现医工交叉的步骤

实现医工交叉领域的发展,需遵循特定的路径。首先,大型项目负责人需与科研人员紧密合作,通过联合影响力显著的工科和临床项目负责人,开启创新创业的新篇章。其次,在申请许可证环节,需专业团队保障流程的顺畅执行。再者,实施商业管理和资源整合,确保企业各环节高效有序运作。最终,企业需构建独特的业务竞争格局,其业务应具备独特性和不可替代性,同时兼顾国内外市场,以确保研究成果的有效转化。

关于这一问题,创业者需思考如何更有效地迎合医工交叉领域的市场需求。我们期待读者积极参与讨论,并积极点赞及转发本文。