离婚七载,该女子返乡之际,却遭遇无法购买高铁票的困境,原因是她被纳入了限制高消费的失信人员名单,这一事件引发了众多争议与不适。

离婚后的意外发现

2023年9月,张女士在返乡途中,意外发现无法购买高铁票。经高铁站工作人员告知,她被上海法院列入了失信被执行人名单。这一突如其来的变故,严重打乱了她原本的生活节奏。对张女士而言,这无疑是一次巨大的打击,她感到十分困惑和无助,原本规划好的行程瞬间被中断。

2023年10月,张女士不得不乘坐绿皮火车前往上海,以法院为目的地查询相关信息。她未曾料到,原本宁静的生活竟会遭遇如此剧烈的变故。

追溯到2018年的案子

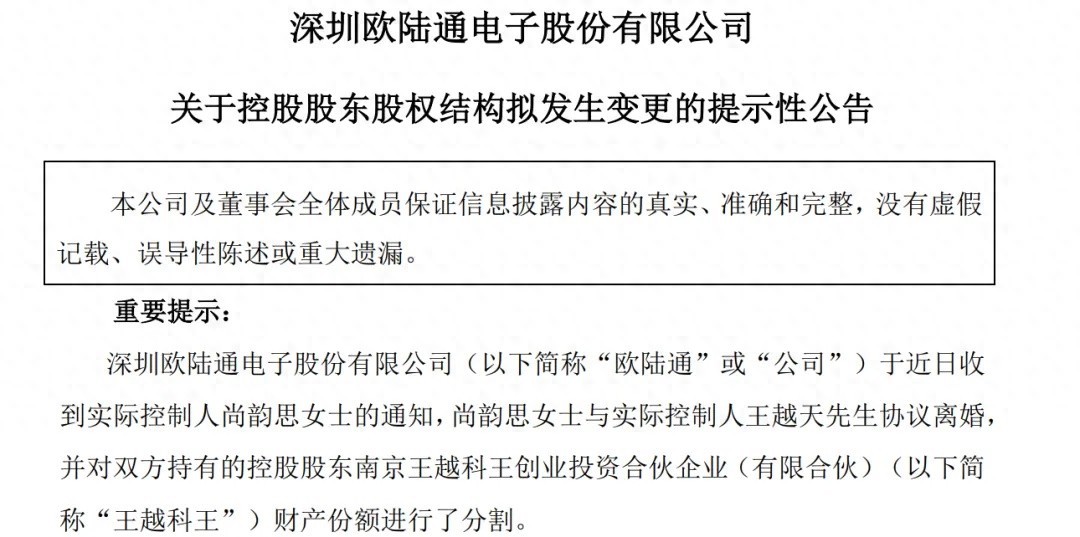

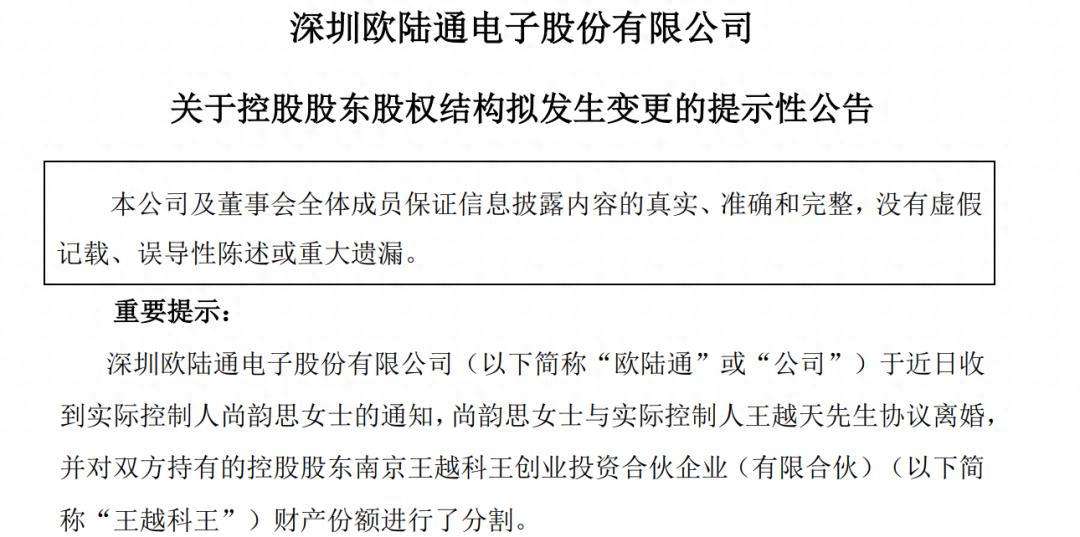

2018年10月初,法院接受了D公司提交的诉讼文件。追溯至2016年1月,D公司与曹某及张女士夫妇达成了一项汽车消费抵押贷款协议,金额为74900元,其中曹某担任主要借款人,张女士作为共同借款人一同承担债务。至2018年10月,D公司向法院提起诉讼,要求曹某和张女士夫妇偿还剩余贷款58000余元,以及相应的利息2000余元和逾期利息。

张女士对贷款一事毫无所悉,这一事实反映出整个事件中信息不对称的严重程度。她困惑于为何自己会突然成为涉案被告。

法院的送达问题

法院依照合同中规定的送达地址将诉讼文件寄出,但张女士声称她并未接到贷款公司或法院的任何电话,亦未收到传票或判决书。尽管法院依据合同地址进行送达在程序上看似合规,但事实上,合同中记录的张女士的联系信息及地址均有误。

法院依照规定行事,然而这一做法却使张女士对诉讼全然不知,进而无法及时进行答辩。程序上的问题导致了如此不公的后果,这一现象亟待深入思考。

合同签名涉嫌伪造

张女士表示,2016年1月,尽管她与曹某尚未正式离婚,但两人已开始分居生活。她发现合同上的签名并非由其本人所签,这一发现成为案件的核心。若签名确系伪造,张女士不应承担债务责任,亦不应被纳入失信名单。

关于D公司在合同签订过程中是否存在审核不周的情况,以及金融借款合同监管中是否存在疏漏,这些问题随着事件进展逐渐显现。

再审申请遇阻碍

张女士的再审申请已被法院驳回,原因在于申请已超出法定期限,且她未能提供足以推翻原判决的新证据。这对张女士而言,无疑加重了她的负担。她不得不为并非自己所致的后果承担责任。

在现行的司法框架中,如何保障如张女士等可能遭受不公正对待的个体权益?如何确保每一起案件均能体现司法的公正、公平与合理性,这是该事件所暴露出的司法领域的核心问题。

事情的转机

检察官提出,若需证实张女士未签署合同,必须进行笔迹鉴定,但合同原件存于D公司,张女士无法获取。据此,检察官作出判断,若涉案贷款系在张女士不知情的情况下伪造签名所获得,且该贷款并未用于共同生活,张女士不应承担相应责任。

张女士经济条件有限,检察官主动进行法律解释和说服,成功促成双方达成和解。在此过程中,D公司决定不再向张女士追讨还款,而张女士亦撤销了其监督申请。这一结果对保障张女士的权益具有积极作用。然而,事件本身所暴露的问题仍需我们进行深入分析和探讨。

在此次事件中,如何确保贷款公司、法院与张女士三方间不再发生类似问题?期待您在评论区发表见解。同时,欢迎点赞及转发本篇文章。