近期,野生动物保护工作持续推进,东北虎的活动区域有所扩展。然而,这一变化与村民的日常生活产生了冲突,引发了公众对如何有效解决此类矛盾的广泛关注。

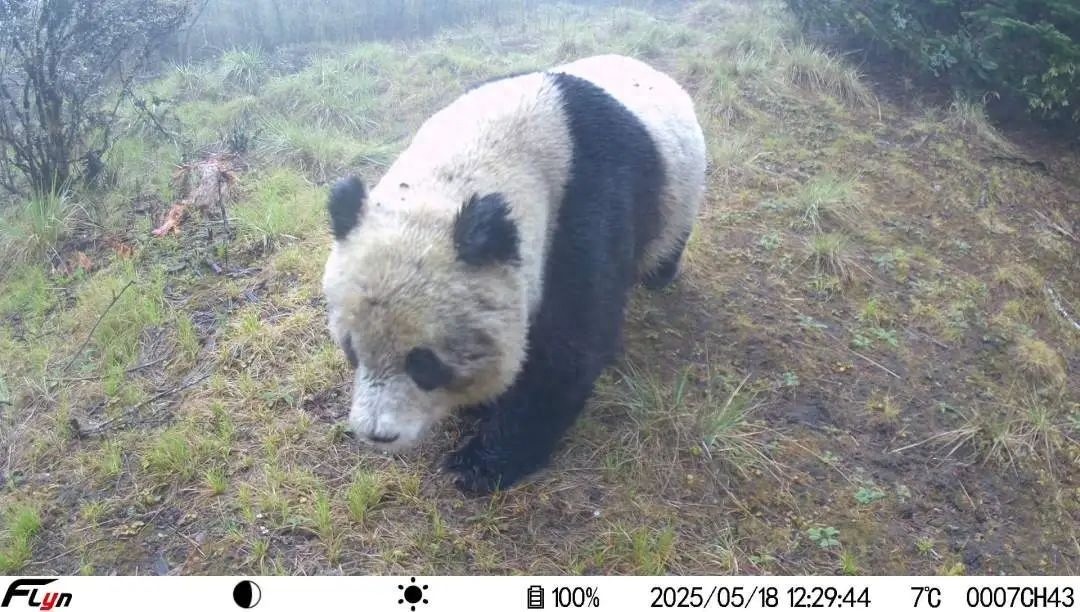

野生动物重返视野

我国近年来在野生动物保护方面取得了显著成效,特别是在东北地区。例如,通过实施天然林保护工程,将林场转变为保护区,强化执法力度,规范管理措施。这些举措使得东北的森林生态系统得到改善,众多野生动物得以回归。以2021年4月黑龙江密山市出现的“完达山一号”东北虎为例,当年及现在均有影像资料记录。这一现象充分说明,野生动物保护措施对东北虎等物种数量的回升具有积极作用。尽管保护效果显著,但野生动物的频繁出现也预示着它们与人类活动可能产生更多交集,从而带来新的挑战。

跨境通道的建立

昔日,东北虎等野生动物因边境铁丝网而跨境通行受阻。中俄两国野生动物保护部门携手合作,国家公园管理局与边境管理部门共同在边境线上为野生动物开辟了通道。此举显著缓解了野生动物的生存环境限制,拓宽了它们的活动范围。这一跨境通道不仅促进了野生动物的繁衍与交流,还确保了它们能在更广阔的区域内寻找适宜的栖息地。然而,这也可能使野生动物更频繁地接近人类居住区,从而增加了与人类发生冲突的可能性。

人与虎的作息空间

东北虎的研究表明,其首选猎物为野猪,其次是梅花鹿。尽管它们不回避人类活动区域,但主要在夜间或晨昏时段活动,通常不会主动攻击人类。进入冬季,由于猎物稀少,老虎可能会接近人类居住区。尽管东北虎豹国家公园及其他东北地区已建立了完善的预警监测系统,能够监控动物生存状况并发布安全预警,偏远地区也设置了警示标志,但潜在风险依然存在。毕竟,野生动物的行为难以完全预测,它们接近人类居住地无疑会引发村民的心理忧虑和生活不便。

百万年的共存演变

地球与人类共同生活了百万年之久的老虎等野生动物,在人类的发展历程中,其栖息地不断被挤压,迫使它们不得不退却。当前,在保护野生动物的过程中,我们必须考虑到在适宜它们生存的区域减少人类活动。然而,这并非易事。众多村民世代居住于此,他们的耕作、采药、狩猎等生产活动与这片土地紧密相连。在保护野生动物的同时,限制人类活动,这无疑与村民的传统生活方式产生了冲突。例如,限制耕种、打猎等行为,可能会影响村民的收入来源和传统习俗。

生态旅游的设想

东北虎豹国家公园可借鉴部分知名生态旅游区的经验。在公园周边可推广生态旅游项目。此举不仅能提升当地居民的经济收入,如提供村民经营的观光车、特色民宿等服务,还能让游客更深入地感受自然之美。然而,在此过程中,亦需解决诸多问题。例如,确保旅游开发不会损害野生动物的栖息环境,以及探讨如何确保生态旅游的质量与可持续性。为此,需精心规划游览路线,以减少对野生动物日常生活的干扰。

未来的共存模式探讨

当前亟待研究一种人类与东北虎等野生动物和谐共处的长期策略。此策略应在生态保护的首要原则下,确保村民日常生活的稳定,同时确保野生动物的持续生存,并提高村民的生活水平。这要求政府、科研机构和公众共同努力,形成切实可行的方案。方案应兼顾村民对美好生活的基本需求,如日常生活的必需品,同时也要着眼于生态系统的长期可持续性。

在评估野生动物保护原则与村民实际生活权益时,我们应如何进行平衡?欢迎读者们踊跃发表意见,积极参与讨论。如文章对您有所启发,敬请点赞并予以转发。