11月18日,"中关村指数2024"于北京正式发布,该活动凸显了中关村发展的新动向,再次将其置于公众关注的中心。在京津冀协同发展等多领域,中关村示范区取得的成果备受瞩目。那么,它将如何持续推动各区域的发展?这一问题值得我们深入探讨。

中关村融入京津冀协同发展

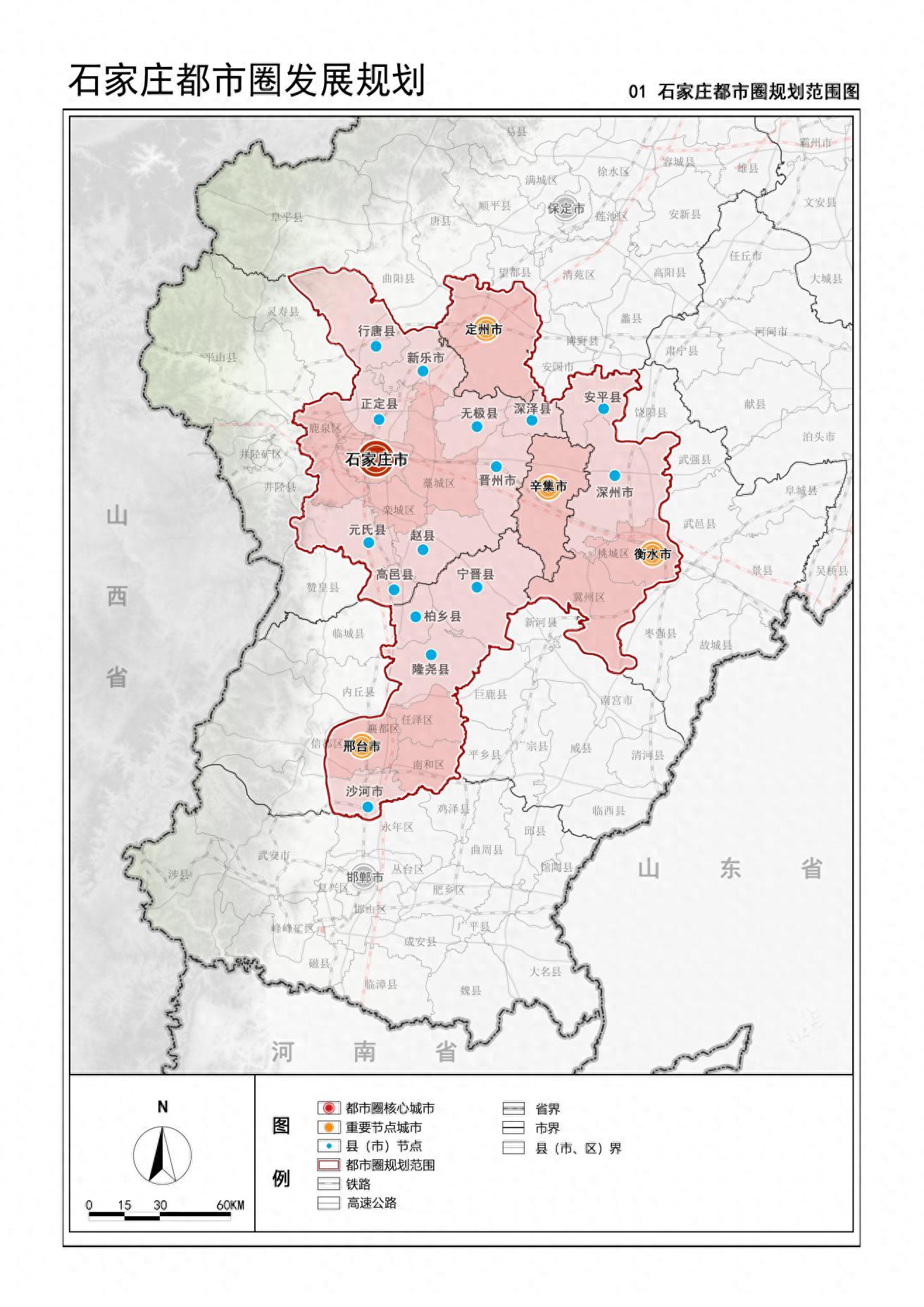

自今年起,中关村积极融入京津冀区域协同发展,着力构建全球创新网络的核心节点。截至目前,该区域企业在天津和河北设立了10622家分支机构,这一数字凸显了中关村与京津冀地区的紧密合作关系。此外,区域内部围绕“六链五群”战略,积极开展协同创新与产业合作。例如,已建立多个分中心、联盟和跨区域产业合作平台,持续增强产业链和供应链的配套协作能力。以北京奔驰为例,其相关零部件配套企业已超过240家。

众多措施正在增强区域合作紧密程度。例如,京津冀国家技术创新中心各分中心的建立,为创新资源的流动构筑了桥梁。同时,企业与津冀创新主体共同搭建的合作平台,在多个领域扮演着关键角色,有效推动了区域创新资源的共享与整合。

京津冀国家技术创新中心成果

京津冀国家技术创新中心已在全国多个地区建立了分中心。燕郊创新中心自7月22日起就已成立,这一事实反映出其发展布局的迅速性。通州、怀柔、天津以及燕郊等地均设有该中心的分中心。

联盟在分中心设立之外亦取得显著进展。京津冀国家高新区联盟及京津冀国家国际科技合作基地联盟已相继成立。众多联盟的建立,为区域协同创新提供了优越环境。成员们得以更高效地共享资源、交流技术。这些举措有效促进了区域科技资源的整合,并提升了京津冀地区的整体创新实力。

产业合作平台构建情况

示范区内的企业持续与津冀地区的创新主体携手,共同打造多样化的产业合作平台。其中包括车联网技术创新联合体、氢能产业创新联合体以及京津冀智能制造装备产业联盟等,这些跨区域性的产业平台正不断增多。

智能网联汽车、生物医药等领域的平台展现出显著的积极效应。这些平台在强化产业链与供应链的配套协作能力上发挥了显著作用。它们为企业间的合作搭建了稳固而高效的平台,使得各方的优势资源得以更优地互补,从而为区域相关产业的升级与进步提供了核心支持。

中关村京津冀创新合作园区建设

截至2023年底,中关村京津冀创新合作园区建设实现了阶段性进展。该园区内注册企业总数已达到7165家。雄安新区中关村科技园自开园运营以来,成效开始显现,已成功吸引约30家专业服务机构及超过110家科创企业入驻。

随着时间的发展,合作园区的规模预计将不断增长,其功能也将逐步提升。企业数量的增加将增强区域间的产业联动,促进产业链上下游的繁荣。同时,雄安新区中关村科技园凭借其独特地位,将持续吸引更多优质资源,助力创新成果的转化。

中关村与其他区域的合作发展

中关村合作范围超越京津冀,与长三角、粤港澳、成渝都市圈等关键区域合作日益紧密。特别是,与上海张江高新区、苏州工业园区、深圳高新区、成都高新区等十家国家级高新区携手,共同构建了国家高新区人工智能产业协同创新网络,这一举措具有显著示范意义。

此类合作有利于促进不同地区间的高新技术成果交流,实现优势互补。各个都市圈各自拥有独特的创新优势,合作进一步拓宽了高新技术产业发展的空间。跨区域合作有助于推动产业链的整合,从而增强我国高科技产业的整体竞争力。

中关村指数的意义

中关村指数由特定研究机构共同编制,并已连续13年对外公布。该指数被誉为中国高新技术产业开发区及高新技术产业发展的“晴雨表”与“风向标”。每年该指数的发布均是对中关村及关联高新技术产业现状的总结和对未来发展的预判。

该指数呈现的信息内容丰富多元,涵盖了园区发展规模、创新能力以及产业成熟度等多个维度的具体状况,并以直观的方式呈现。这一指数对于投资者、企业管理者和政策制定者等不同群体,均提供了具有重要参考价值的信息。

亲爱的读者,中关村硕果累累,众多成就引人瞩目。您是否思考过,哪项成果对您所在的地区或关注的行业影响最为显著?若您认为本文颇具价值,不妨点赞并转发。同时,期待您在评论区分享您的观点。