世界厕所日的设立,持续提醒公众关注这一微小空间对日常生活的影响。在城市中,市民对公共厕所的需求正日益多样化,这一现象不仅反映了公众对生活质量的追求,同时也暴露了公共厕所建设过程中所面临的诸多挑战。

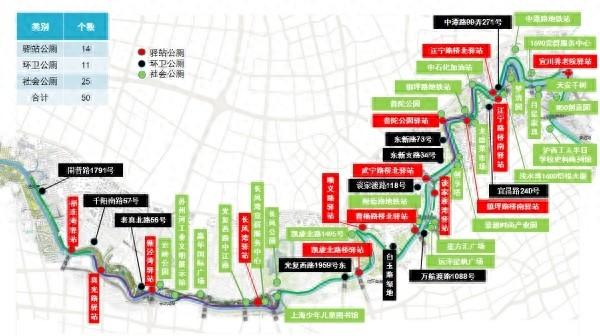

普陀区沿苏州河岸线长达21公里,分布着超过50座公厕。目前,全区共有46座公厕全天候对外开放,满足市民基本如厕需求。众多公厕合理布局,尤其在市民常去的散步、休闲区域,公厕设置得当。这一措施体现了普陀区对基础设施建设的重视,并关注民生需求。值得注意的是,过去两年,普陀区苏州河沿岸公厕的密集开放数量达到顶峰,这一建设速度彰显了政府部门对民众需求的重视。

公厕布局经过周密规划。考虑到“半马苏河”已成为市民休闲娱乐的热门地点,人流的不断上升促使政府依据实际情况对公厕布局进行了合理调整,同时增加了公厕的数量,旨在确保市民出行时不会因如厕问题而困扰。

适老化适幼化改造

至2024年,普陀区已对79座公共厕所进行了“适老化与适幼化”的改造。宜昌路公厕增设的无障碍坡道,为行动不便的市民提供了更便捷的如厕条件。同时,移除门槛并改造厕间门,大大提升了使用便利性。此外,增设的第三卫生间,充分满足了使用者的多样化需求。梅岭北路绿地公厕也进行了精心改造,改良后的门把手使抓握更为便捷,配备的成人及儿童坐便器以及紧急呼叫器,满足了不同人群的需求。这些改造工作均基于对市民需求的深入调研,特别关注了老人与儿童等特殊群体的如厕安全与便利。

此次改造不仅标志着基础设施水平的显著提高,而且凸显了对特定群体的深切关注。此举体现了城市建设中融入了丰富的人文关怀,确保了老年人与儿童及其家人在使用公共厕所时能够感到安心,不再忧虑可能遇到的如厕风险或不适。

日常保洁工作

普陀区公厕的日常保洁工作非常细致入微。该区域实行专人专岗的管理制度,每天在公厕开放与关闭的时间节点,各进行一次彻底的清洁,确保公厕在投入使用和关闭时的清洁度达标。此外,每两小时还会进行一次全面清洁,以保持公厕的卫生环境。值得一提的是,市民在使用完毕后,也会立即进行保洁。同时,公厕内还配备了创可贴、棉球、酒精等常用物品。在如此完善的保洁机制下,普陀区公厕的卫生状况普遍保持良好。

在这些细致入微的工作背后,众多人员付出了辛勤努力。保洁人员严格遵循时间表,持续不懈地工作。他们的辛勤劳动确保了市民能够享受到一个干净、卫生的如厕环境。这种周到的服务,满足了市民对公厕卫生环境日益增长的需求。

公厕转型案例

普陀区部分公共厕所已完成改造升级。以苏河驿站为例,该地的卫生间并非原先的公共厕所。在对外开放之前,相关部门对内部设计、设施配置及安全措施进行了调整和优化。这种改造模式体现了公共资源的合理运用。此举不仅为市民提供了更多的如厕选项,而且充分利用了现有建筑,显著降低了建设成本。

转型后的公共卫生间与其它公共卫生间并无二致,依旧履行其基本功能。市民对此的反馈普遍持积极态度。这一现象表明,此类转型卫生间在满足公众服务需求方面表现优异,未来有望在更多合适的地点推广此类做法。

“最美厕所”与特色厕所

2024年,上海“最美厕所”评选结果揭晓,普陀区的长风湾驿站公厕和启动林公园·蝉鸣公厕荣膺“最美厕所奖”,而天安千树L1-西卫则被认定为“特色厕所”。长风湾驿站公厕与启动林公园·蝉鸣公厕获奖,或许得益于其内部设施、环境卫生或服务的显著优势。天安千树L1-西卫之所以被评为“特色厕所”,可能是由于其独特设计,或是在功能服务上呈现出与众不同的特色。

普陀区荣获的厕所奖项使其成为了一道独特的风景,吸引了众多市民前来体验。这些厕所的建设成就显著,使普陀区在公共厕所建设方面成为其他区域的典范,同时也鼓舞了更多地区努力打造高品质的公共厕所。

普陀区未来公厕发展探索

普陀区在公共厕所建设领域已取得显著成果,但面对未来,仍需克服众多挑战。首先,随着人口流动性的加剧和城市建设的不断推进,如何确保公厕分布的合理性,成为了一个亟待解决的问题。其次,未来能否有效提高公厕的适老化、适幼化水平,以更好地满足特殊群体的需求,也是一个重大的考验。

普陀区公共厕所若想持续满足民众不断上升的需求,其建设的关键在于强化哪个方面?欢迎大家在评论区分享您的看法。此外,对于本文的点赞与转发,我们也表示由衷的感谢。