南昌汉代海昏侯国遗址博物馆内,一群年轻人正默默守护着。他们大多三十岁上下,肩负着非同寻常的职责。这些青年从校园步入文物修复的领域,直面两千多年历史中,因诸多因素受损的海昏侯墓中的文物。他们毅然承担起修复的重任,谱写了一曲充满激情与执着的篇章。

年轻团队的起点

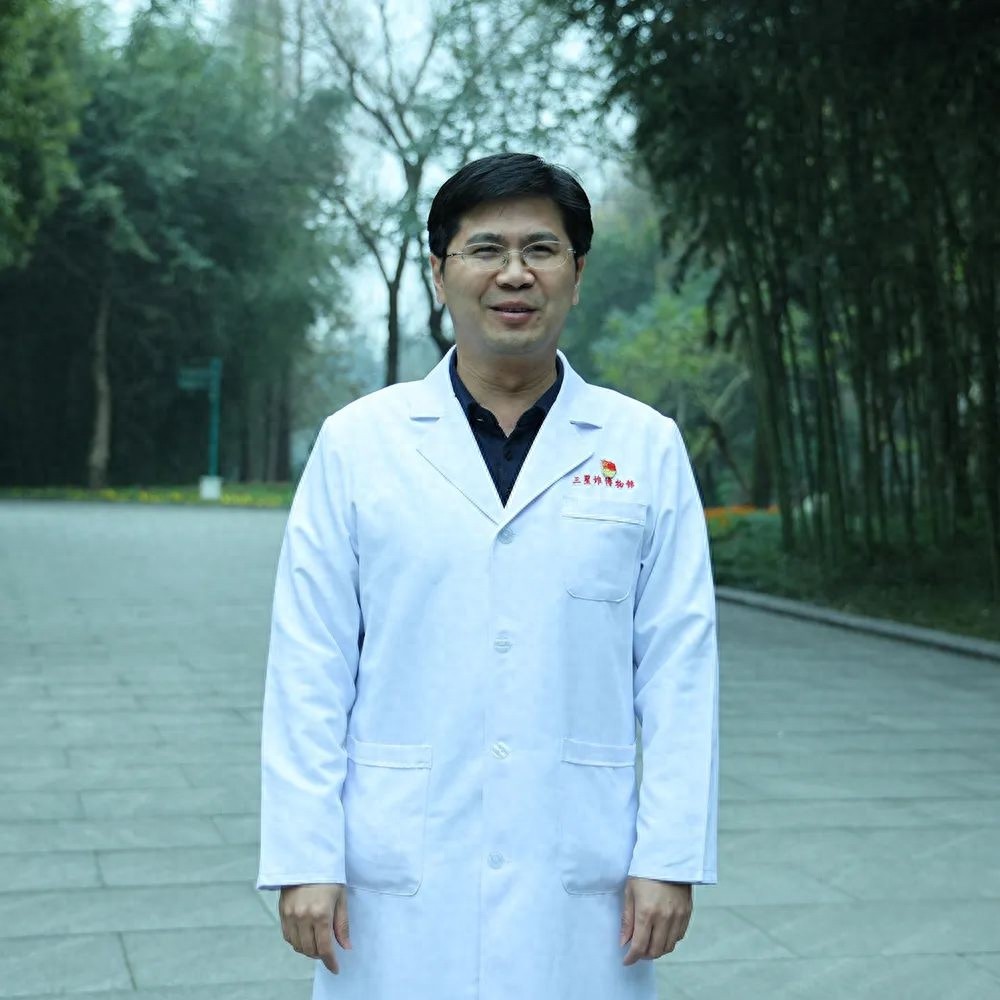

这群年轻人的探索之旅起始于一个关键节点。数年前,他们中的某些人与中国社会科学院考古研究所的文物保护团队一同学习,例如参与对刘贺墓中出土的车马器进行修复工作。他们有幸得到了原中国国家博物馆文物科技保护部研究馆员杨小林的精心指导。以江宇为例,在杨小林的指导下,他完成了文物病害图分析等多项工作,才得以准确诊断青铜镜的“病症”,并最终完成修复。

这些年轻一代对文物修复充满热情,勇敢地踏出了自己的坚实步伐。他们离开了校园,面对实际的文物修复工作,起初的迷茫逐渐转变为专注和严谨。他们内心对历史怀有敬畏之情,在导师的指导下,逐步迈向成熟。

修复中的多面挑战

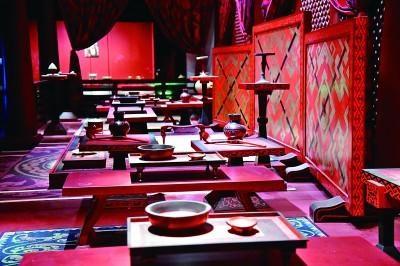

修复过程中遭遇诸多挑战。以博物馆一楼的漆器修复室为例,王雨夕在处理碎裂成三片的龙纹漆盘时,面临着极高的修复难度。首先,她需掌握丰富的修复技术和理论知识,这些知识涉及材料科学等多个复杂领域。其次,这项工作要求她具备极大的耐心和细致。此外,海昏侯墓出土的众多文物状况复杂,诸如受地质变化等因素影响,许多器物出现了腐蚀等严重损坏。

此类情况并非少数,众多参与修复的年轻人都遭遇了相似的挑战。面对困境,他们并未选择放弃,而是持续探索和寻找解决方案,旨在使这些古老的文物重新焕发光彩。

多机构联合修复

南昌汉代海昏侯国遗址博物馆在成立之初,文物修复工作遭遇了特殊挑战。由于博物馆建筑尚在建设中,新出土的文物在提取后,不得不与其他文物保护机构携手进行修复。在此过程中,众多工作人员需不断适应多方合作的模式。他们不仅要在联合修复中分担各类职责,同时也在积极吸取其他机构的经验与优势。

尽管联合修复过程中遭遇了诸多协调难题,然而,这一过程无疑为海昏侯墓文物的修复提供了众多创新思路。众多机构汇聚人才与资源,显著加速了文物修复的整体进展。

人才与技术的成长

海昏侯墓的文物保护与修复工作中,青年一代正在迅速成长。他们成功组建了首个考古发掘与文物保护的联合团队,并由此开启了系统性的实践工作。他们不仅深入考古现场进行保护,还参与了室内文物保护与修复的多个环节。例如,李文欢等9年前便加入考古队伍的成员,经过多年的实践,深刻体会到了文物与文物保护工作者之间相互依存的关系。随着时间的流逝,这支文物保护团队已先后修复了约1000件套文物,其技术水平和熟练度也在不断提升。

这些文物修复领域的年轻从业者,在不断的实践操作中,积累了丰富的知识和宝贵的经验。这一过程中,他们的经验和技艺不断沉淀,进而推动了团队整体技术水平的提升。这一进步,使得人才队伍得以持续扩大和增强。

特殊文物的修复挑战

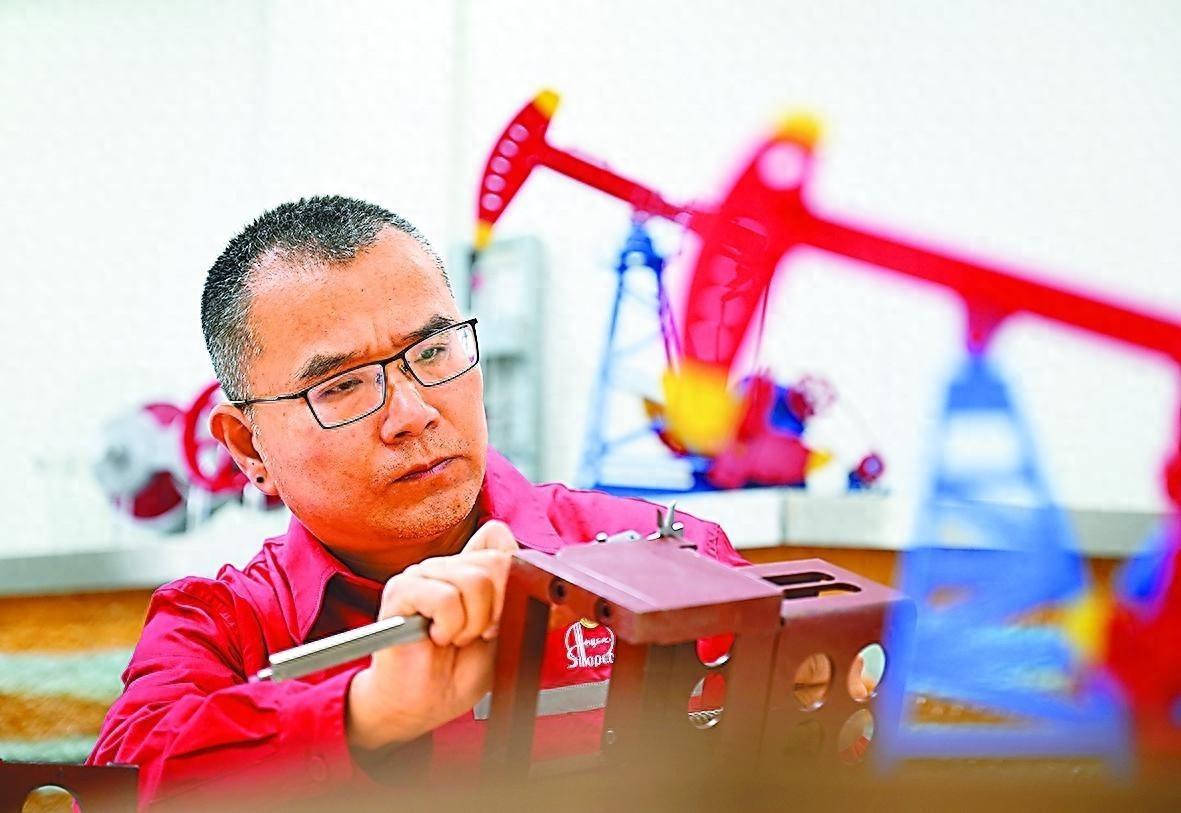

海昏侯墓出土的竹简修复工作,对参与者而言是一项颇具挑战的任务。这项工作由湖北荆州文物保护中心负责执行。中心内的修复师们,尽管面临诸多困难,如袁龙辉等新手在竹简修复领域尚缺乏经验,但凭借团队在青铜器等其他文物修复方面的丰富经验,已打下坚实基础。然而,竹简修复与其他文物修复相比,存在其特殊性,如竹简载体的易碎性等问题。

尽管面临诸多挑战,这些修复人员仍旧不懈地寻求解决方案,并勇于实践,他们致力于恢复这些具有重要历史价值的竹简,以确保其承载的文化遗产得以延续。

人才培养的关键因素

范丽君,南昌汉代海昏侯国遗址博物馆副馆长,深刻认识到培育文物修复人才的关键性。她强调,该项目提供的实践机会尤为关键。文物修复人员必须通过大量实践,才能积累经验,提高技术。在海昏侯墓的文物修复工作中,每一位修复人员都是在实践中不断成长的。只有通过这种方式,才能吸引更多年轻人投身并胜任这一专业领域。

您是否被这些文物修复者的辛勤劳动所触动?欢迎在此发表您的看法,并对本文点赞及转发分享。