近期,郑州大学历史文化遗产保护研究中心发布了一则重大新闻:其研究团队在海昏侯墓出土的蒸馏器研究中实现了关键性的进展。这一进展不仅消除了学术界长期以来的疑虑,还将我国蒸馏酒可能出现的年代提前了千年以上。海昏侯墓再次成为公众关注的焦点,其背后隐藏的历史秘密逐渐浮出水面,这一发现或将重新描绘我国酿酒技术发展的历史画卷。

海昏侯墓出土蒸馏器

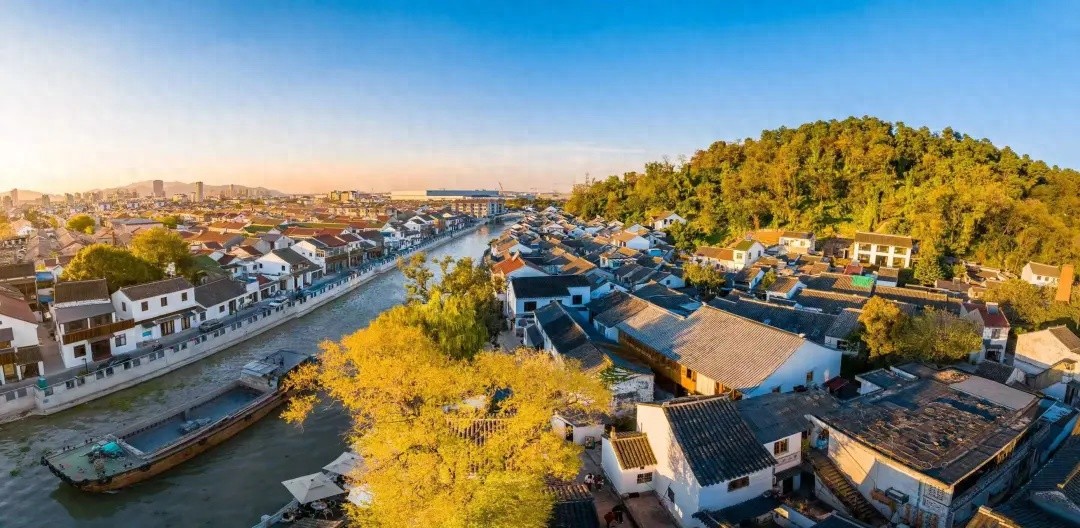

江西南昌的海昏侯墓享有盛誉。其中,酒具库中出土了一款独特的青铜蒸馏器,由天锅、筒形器和釜三部分构成。自出土以来,该蒸馏器便引起了广泛关注。然而,学界对其用途尚无明确共识,关于其使用方法和蒸馏对象,学者们意见不一。这种状况持续至今,使得这古老的蒸馏器在专家眼中如同披着神秘面纱的珍宝。众多学者纷纷试图揭示其真实用途,但至今未能达成一致意见。同时,研究者们对其用途提出了多种猜测,包括可能是炼丹用丹砂或花露的蒸馏提纯,但结论仍未明确。

该蒸馏器以一种神秘的面貌,在历史的长河中默默沉睡已久。它所在的地点,海昏侯墓,本身就带有浓厚的传奇色彩。刘贺的身份和背景,以及墓中出土的众多珍贵文物,都吸引了考古界的广泛关注。每一次的发现,都仿佛是开启古代世界大门的钥匙。

郑州大学的研究团队

郑州大学历史文化遗产保护研究中心的研究团队专注于这件独特的文物。面对先前诸多争议,他们未受影响,而是基于前期丰富的研究成果,着手对蒸馏器展开更深入的探究。团队集结了多学科专家,姚智辉教授作为核心成员之一,贡献显著。这些专家对考古事业充满热忱,并具备广博的知识和严谨的研究态度。

他们深刻意识到,该蒸馏器可能蕴含着极大的价值。该团队明确认识到,若能对蒸馏器的研究取得成果,对于我国酿酒业的进步以及古代文化研究领域而言,其意义无疑是重大的。因此,该团队不畏艰辛,踏上了漫长且严谨的研究征程,运用多种技术手段,对蒸馏器进行了细致入微的观察与分析。

排除其他可能用途

研究过程中遭遇了不少挑战。学界提出蒸馏器具备生产蒸馏酒、丹砂、花露等产品的潜力。姚智辉教授所领导的团队对现有线索进行了全面回顾。他们从最基础的器物形状和材质入手,进行深入研究。在古代,不同工艺用途的器物通常具有特定的形状和材质特点,以确保其功能的有效实现。

经过详尽的对比和分析,科研团队在原料反应的条件下,发现了新的研究成果。他们已成功排除通过蒸馏提纯丹砂和花露的可能性,这本身便是一项重大突破。然而,他们并未就此止步,因为关于蒸馏酒用途这一最大谜团,仍需更多的实证来加以证实。

证实蒸馏酒用途的过程

为验证蒸馏酒的应用,团队投入了大量精力。他们综合考量了出土位置、残留物信息、刘贺的身份背景以及器物结构设计,逐步建立起证据链。接着,他们连续进行实验,利用仿制装置,采用不同原料。他们按1:2比例复制品物,并使用固态酒醅、液态啤酒、黄酒等作为原料,模拟釜中蒸馏和箅上蒸馏过程。研究人员对可能影响结果的每一个细节都进行了细致的关注。

实验过程中,需严格遵守众多操作规范并密切监控数据,团队投入了巨大时间和精力。他们不断调整实验条件和原料比例,在昏暗的实验室环境中,他们坚守着揭开历史奥秘的信念。这种坚持,源于对揭示历史真相所负有的责任感。

实验数据取得突破

汗水与辛劳的付出换来了令人鼓舞的成就。实验数据显示,无论是箅上还是釜中蒸馏,每次均能成功制得符合现代标准的蒸馏酒,且蒸馏效率普遍超过70%。姚智辉的这一声明在学界引起了巨大震动。海昏侯墓出土的蒸馏器在尺寸、结构、使用方法和操作连贯性等方面表现出色,完全符合蒸馏酒生产的各项要求。

这些成果不仅证实了该古老蒸馏器与蒸馏酒之间的联系,还表明它在确保蒸馏效率与产量的同时,亦能保持酒的口感与酒精度。这些数据作为硬性指标,有力地佐证了研究结论的准确性,迫使长期争论的学术界同仁重新审视他们过往的见解。

成果的学术价值

近期,《中原文物》这一全国中文核心期刊发布了具有重大意义的研究成果。此举在学术界引发广泛关注,犹如投石激浪,产生连锁效应。众所周知,我国以酒文化闻名于世,而此次的研究成果将我国蒸馏酒技术的起源向前推进千年,对中国酿酒技术的历史进行了重大修订。

特别值得关注的是,这一新研究成果对李时珍《本草纲目》中“烧酒非古法也,自元时始创其法”的普遍看法进行了修正。这一重大突破促使学术界在考古、历史以及酿酒等多个学科领域重新审视相关历史线索和知识体系。目前,您如何看待这一对中国酿酒技术史的重写?欢迎在评论区留下您的见解。同时,期待您点赞并分享这篇文章,以便让更多人认识到这一卓越成就。