当前戏剧领域,新型演出形式引发的观众与表演者互动方式的转变,成为众人关注的焦点。这一转变蕴含着无限潜力,同时亦遭遇众多疑问,亟待我们进行深入研究。

观演关系的历史性变革

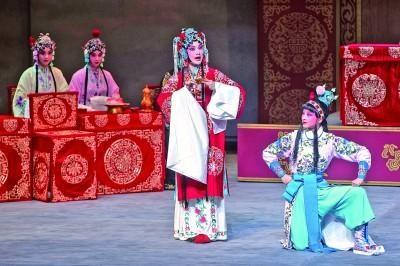

戏剧发展历程中,观演关系持续演变。全球范围内,古希腊露天剧场中观众环绕而坐,演员居中表演,这一时期的观演互动奠定了基础。在中国古代戏曲中,勾栏瓦舍内观众与演员距离近,互动频繁。近代以来,镜框式舞台的普及引发了观演关系的新变革。历史事实显示,观演关系并非固定不变,它随时代进步而演变。当代,随着社会节奏的加快,观演关系变革亦与时俱进。例如,先锋戏剧尝试突破传统界限,便是这种变革的生动体现。

在不同地区,观演关系的演变呈现出多样性。在西方国家,街头戏剧的演员与观众融为一体,这种独特的观演模式与当地的文化环境和公众习性紧密相连。而在东方,传统表演艺术的复兴催生了新的观演关系尝试,例如融合现代科技元素的新派中式戏剧演出。

新型演出形态的涌现

目前,科技与文化旅游的交汇催生了众多创新演出形式。例如,沉浸式戏剧让观众不再仅仅是台下的观众,他们能深入剧情场景,成为戏剧的参与者。据数据表明,近年在我国大城市中,沉浸式戏剧的演出数量年增长率约为20%。这种新型演出模式消除了舞台与观众席之间的隔阂。此外,还有如走动观演、实景戏剧等形式,让观众在移动中观赏戏剧,为观众带来极具冲击力的全新感受。

新型演出形式的涌现并非偶然现象。以某城市实景戏剧为例,该戏剧以地标建筑为背景,吸引了大量游客,实现了旅游与戏剧的有机结合。此外,大型主题公园内的戏剧表演,通过融合高科技光影技术,显著促进了新型演出形式的发展和普及。

对戏剧艺术本体的探讨

关于新型演出形态是否构成戏剧,争议广泛存在。赵建新从戏剧历史的角度出发,指出观演关系的转变是戏剧发展的必然趋势。贾力苈则强调,戏剧的吸引力依旧源自作品内在的思想和情感深度。对于新型演出形态,他提出应考察其是否能够增强戏剧的本质魅力。类似经典戏剧之所以能流传至今,正是因为它们拥有深刻的内在思想,即便是改编也不能忽视这一核心。

观察现实情况,众多地区正努力将现代元素融入传统戏剧之中。其中,部分尝试成功吸引了年轻观众的注意,而另一些则未能保留其核心精神。因此,在探索新型演出形式与戏剧本质之间的关联时,我们必须谨慎处理,以确保在创新的同时,能够延续戏剧艺术的传承。

观演互动的新体验

新型演出形式引领了观众与演员之间全新的互动体验。在传统的剧场环境中,观众与演员间通常维持着单向的观赏关系。然而,在沉浸式戏剧领域,观众的角色发生了转变,他们有可能成为剧情发展的关键推动者。这种互动呈现出双向的特性。以沉浸式推理戏剧为例,观众的每一个选择都可能直接影响剧情的走向。

在观众心理层面分析,观众对单纯的观赏戏剧已不再满足,他们期待能亲自融入剧情。调查数据显示,高达80%的年轻观众表达了对增加戏剧参与机会的强烈愿望。众多运用现代科技的戏剧作品,如通过手机APP让观众参与剧情讨论、角色投票等互动环节,显著提升了观众的观剧感受。

业界的担忧与误区

业界普遍对观演关系的变革持有疑虑。人们担忧这种变革可能会使戏剧艺术的界限变得模糊,从而不利于戏剧艺术的进步。这种担忧并非毫无根据,因为传统的戏剧观念已经深入人心,若变革幅度过大,戏剧艺术可能会丧失其固有特色。

这种观点存在偏差。他们未注意到,在戏剧发展的历史长河中,观演关系始终处于不断演变之中。以戏曲改革为例,每当改革初露端倪,总会遭遇质疑,然而最终都有效地促进了戏曲的进步。因此,这种认为观演关系不应改变的固有观念,既不客观,也缺乏对历史变迁的深刻认识。

当代应秉持的态度

当代观众应持理性与包容的心态审视观演关系的演变。这一变化是戏剧在新的社会环境下自我调整的产物。多元化的演出形式丰富了传统剧场艺术,有助于戏剧艺术走向更加多元的发展道路。

那么,您是否倾向于体验这些创新型的戏剧表演形式?欢迎在评论区分享您的看法,并期待您的留言。同时,不妨点赞及转发,以便让更多的人关注戏剧艺术的最新进展。