11月13日午后,东营市垦利区的海上光伏项目实现了重要突破。首批发电单元已成功并入电网,相应的发电量数据已对外公布。这一项目的成功,不仅因其独特的技术创新而受到广泛关注,其显著的效能成果同样吸引了众多目光。

项目首批并网发电量情况

11月13日午后,项目首批发电单元顺利实现并网,这一时刻标志着重要进展。据最新数据,截至下午3点,总发电量已达到50132度。项目经理张泽成指出,鉴于当前晴朗的天气状况,若天气保持不变,发电量预计将有所提升。这一成果显著地反映了项目的初步成果,并对项目的整体建设成效进行了初步的确认。此次并网发电的数据,无疑是项目发展历程中的一个重要里程碑,每一度电都为项目的持续稳健发展奠定了坚实的基础。

项目的发电量与现有状况紧密相连,且与项目最终完成时预估的发电量存在显著差距。这一数据点标志着项目宏伟规划的启动阶段,并确立了项目完成后发电量的预期目标。这一启动点不仅为未来的发展提供了重要的参考依据,同时也极大地提升了建设者面对未来建设挑战的信心。

项目建设规模与定位

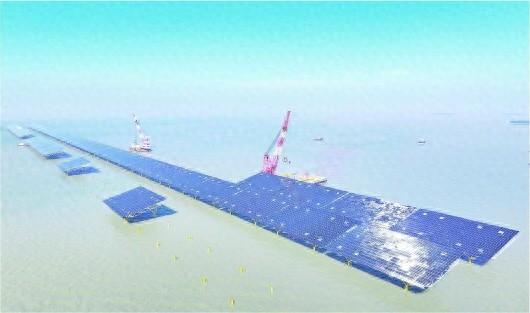

国华投资山东分公司管理的HG14海上1GW光伏项目位于离岸约8公里的地带,项目特点突出。这是我国首个运用大型海上钢桁架平台式固定桩基技术的项目。首批并网的300个光伏平台已分别排列成五列,占地面积约为63万平方米,占项目总面积的十分之一。整个项目预计将安装2934个光伏平台,其规模相当于约1713个标准足球场。项目建成后,预计年发电量可达17.8亿千瓦时。据数据显示,该海上光伏项目在建设领域处于领先地位,其规模远超众多陆地及小型海上光伏项目。

该项目全面完工并投入运营后,将对中国能源供应体系产生显著且长远的效应。根据预期的年度发电量计算,该发电量能够满足267万城镇居民全年的电力需求,大幅提高了城镇居民的用电安全水平。此外,该项目在能源节约和环境保护方面的成果同样值得关注。

项目面临的环境挑战

HG14海上1GW光伏项目位于水深在1至4米之间的海域,这一区域的环境条件给项目建设带来了众多挑战。光伏平台需抵御海风的侵蚀,同时持续对抗海水腐蚀和冬季海冰的威胁。项目在建设初期便采取了针对性的应对措施。在这种恶劣且复杂的环境中,对光伏平台材料和建设技术提出了严格的规范要求。若这些问题未能得到妥善处理,将缩短光伏平台的使用寿命,并降低其发电效率。

在应对海冰、盐雾和海水腐蚀等挑战的过程中,项目已在其设计规划中融入了相应的应对措施。在光伏平台的设计与建设方案确定阶段,每个环节都必须充分考虑环境因素,否则,庞大的光伏板安装工程可能会面临众多困难。

项目的技术应对措施

针对技术难题,HG14项目启动了“大型海上光伏关键技术研发”攻关计划。此计划重点攻克了海上桩基式光伏与海冰相撞、盐雾腐蚀、组件老化等关键技术问题。观察已建成的光伏平台,可见,采用的大型海上钢桁架平台式固定桩基施工技术已成功稳定光伏板。此外,光伏面板的安装角度设定为15度,这一技术突破源于对项目所在地经纬度、海拔等数据的综合分析,旨在最大限度地获取光源。

光伏面板的双面设计极大地增强了其技术优势。该设计不仅能够高效地吸收太阳的直射光能,还能捕捉到海面反射的光能。这一创新设计使得发电效率提升了大约3%。在施工阶段,桩基涂抹了特殊的防腐涂料,这一做法在高纬度结冰海域的工程建设中开创了成功的范例。

项目的生态发展新模式

项目目前正积极探索生态发展的创新途径,这一动向已逐渐成为新能源项目发展的新动向。项目与自然资源部北海局烟台站、中国海洋大学等众多科研机构携手合作,共同开展海上光伏电站与养殖业相结合的研究。该研究模式旨在提升海域的综合立体开发效率,打造“海上光伏+海洋牧场”的新型模式。若该模式得以成功实施,预计将带来显著的经济效益,渔业养殖年收益有望超过2700万元,同时为海上能源利用与海洋生态产业的结合树立典范。

新模式在海洋生态保护领域显现出正面效应,它不仅推动了经济价值的产生,而且若能有效维护海洋生态平衡,无疑将引领至一个多方共赢的态势。

项目展望与总结

目前,HG14海上光伏项目展现出令人鼓舞的发展势头和显著成效。首批并网发电的成功完成,预示着该项目在整体规模和未来收益方面前景广阔,有望成为海上光伏领域的示范。然而,在项目后续建设阶段,预计仍将面临诸多挑战,包括技术深化与优化、成本控制等关键问题。

该海上光伏项目的实施是否能够按照既定计划顺利进行,目前尚存在一定的不确定性。我们诚挚地邀请广大读者为本文点赞并转发,同时热切期待您在评论区分享您的观点。