全球气候变化问题愈发严重,11月12日举办的第二十九届联合国气候变化大会(COP29)引起了广泛关注。在此期间,中国成功举办了以“加强早期预警,共筑气候适应的未来”为主题的高级别会议,并正式发布了《方案》。这一系列行动无疑成为了大会的一大亮点,受到了广泛关注。

中国《方案》发布的背景及意义

中国在全球气候治理中扮演着积极角色。在COP29会议期间,该组织公布的《方案》凸显了中国在应对气候变化方面的重大步骤。随着气候恶化的加剧,各国正面临不同程度的气候风险和挑战。对于技术、资金等资源相对匮乏的发展中国家而言,这些挑战尤为突出。中国迅速推出的该方案,对于指导各国应对气候变化具有重要意义。同时,该方案也与之前签署的多项三方合作协议相协调,进一步扩展了中国在全球气候事务中的角色和责任。这一《方案》可能开启全球气候适应的新篇章,那么,它将如何具体影响各国应对气候变化影响的策略和措施,值得关注。

共享气候风险普查及评估知识

我国在气候风险调查与评估方面已取得显著进展。全国自然灾害综合风险普查和气候变化影响评估工作正全面铺开。我国已构建了一套较为完善的技术标准和操作流程,并在知识管理和实践应用方面积累了丰富的经验。在国际层面,许多发展中国家对这一领域缺乏深入理解和相应的技术手段。我国愿意分享相关知识和工具。目前,这一举措有助于实现“全民早期预警倡议”中关于灾害风险知识的目标。这种知识共享或许能促进各国优势互补。那么,其他国家应如何有效对接和借鉴我国经验?

共建气候风险监测预报预警平台

中国即将发射三颗风云静止气象卫星,这一消息引起了广泛关注。在未来两年内,发射计划的核心目标是为非洲、亚洲和太平洋国家提供定期的气象灾害监测服务。同时,中国计划向发展中国家传授其预警技术,并共同建立云端预警系统。目前,气象卫星在预测气象灾害方面扮演着关键角色。随着中国将这一先进技术推向全球,发展中国家的灾害监测、预报和预警能力有望显著增强。然而,在实际操作中,如何合理调控合作进展速度,仍是一个亟待解决的问题。

共享气候适应型社会建设经验智慧

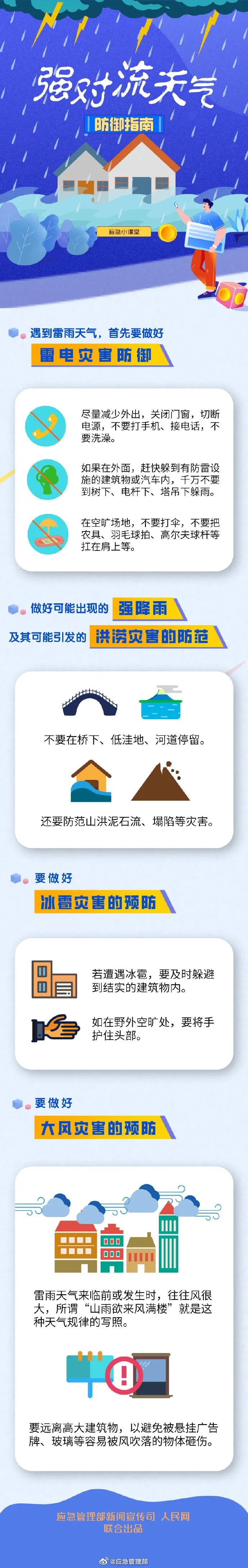

我国在基层防灾减灾、应急响应及气候适应性城市建设等方面已形成独立体系。相关法律法规体系完备,多部门协同的联动机制在应急预案及其启动流程上日趋成熟,社区防灾减灾的实践案例亦十分丰富。这些资源对于其他发展中国家而言,无疑是宝贵的财富。把握这一有利时机,推动构建城市适应气候变化的伙伴关系,有助于其他发展中国家提升其备灾和响应能力。但需留意,各国国情与社会结构各异,这些经验是否普遍适用于所有情境,仍需深入探讨。

共促发展中国家早期预警能力提升

中国已启动并执行了针对气候变化问题的南南合作早期预警旗舰项目,这一行动具有重大战略意义。项目向发展中国家无偿提供气象观测设备和云端早期预警系统。同时,项目在早期预警等多个领域向发展中国家提供短期培训、奖学金以及资助访问学者等服务。这些举措不仅推动了跨国交流和技术创新,而且在人才培养方面发挥了至关重要的作用。鉴于发展中国家普遍面临人才短缺问题,这些措施有助于它们更有效地应对气候变化和预防灾害风险。尽管如此,如何确保后续援助的连续性,仍是一个需要深入思考的问题。

中国前期合作成果的效能及延伸

中国气象局、生态环境部与世界气象组织已达成三方合作协议,并已启动实质性合作。具体来说,我国气象局与埃塞俄比亚、巴基斯坦的气象部门联手研发了云端预警系统,该系统已显示出初步成效。我国主导的亚洲多灾种预警系统项目,为“一带一路”沿线国家提供了技术支持。这些成果为《方案》的后续执行和更大规模的合作打下了坚实基础。这有可能激发合作热潮,吸引更多国家和地区加入应对气候变化的行列。我们期待广大读者在评论区进行交流互动,并诚挚邀请点赞及转发本文。