长三角地区在推进高质量一体化的发展过程中,产业创新协同成为了关注的焦点。专家普遍认为,产业协同是长三角一体化进程中最为艰巨的一环,它既充满挑战,又具有深远的意义,是决定长三角能否发展成为超级经济体的重要要素之一。

长三角一体化现状

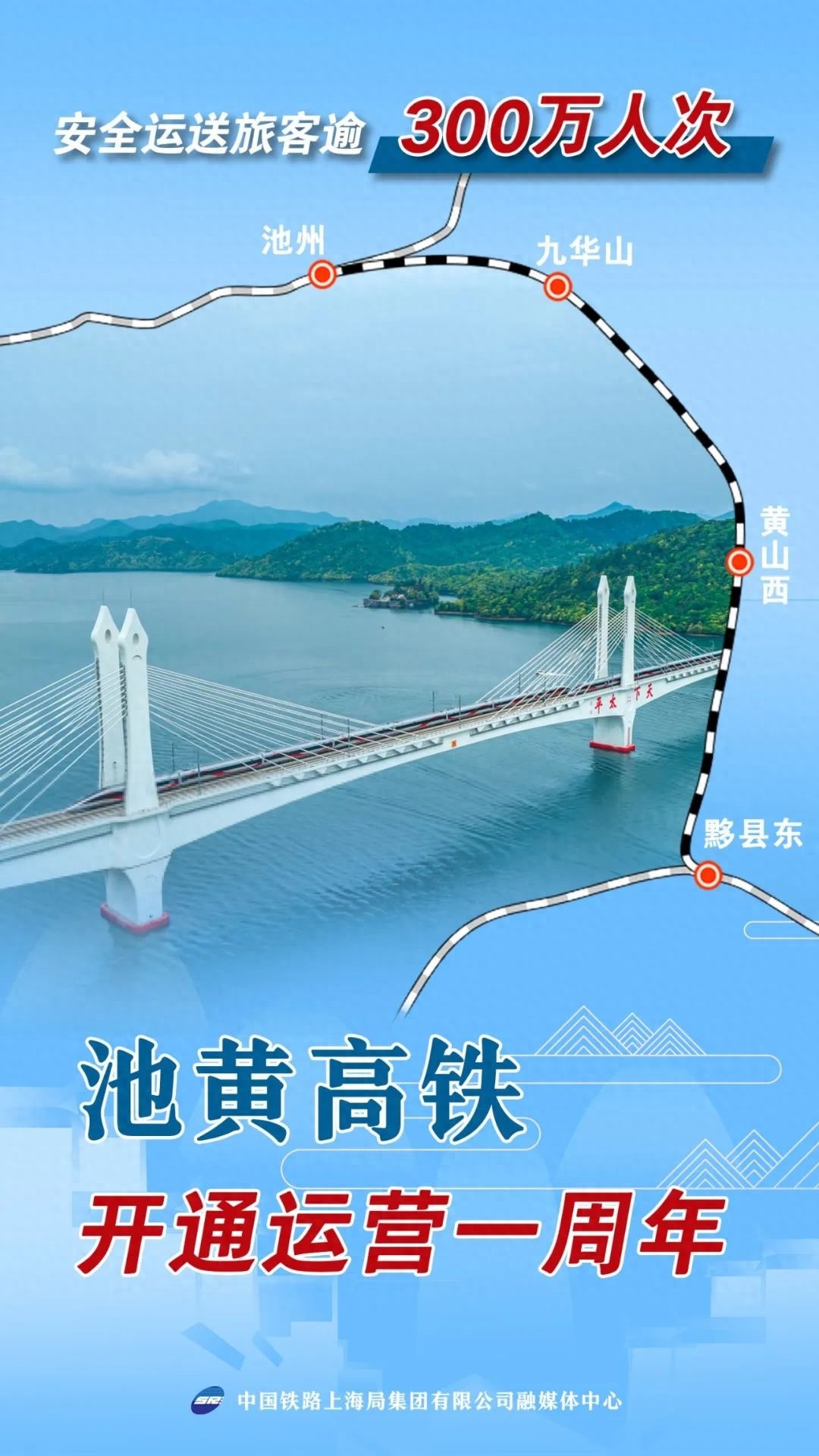

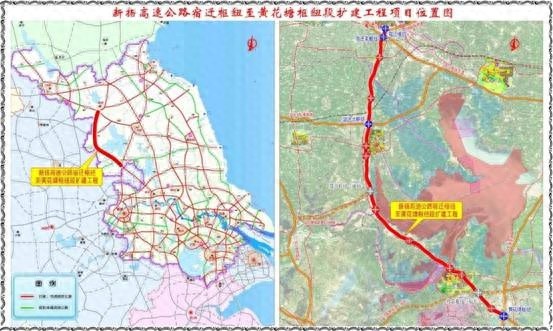

长三角地区,作为中国三大经济圈之一,其一体化进程备受瞩目。该区域囊括众多城市,各具经济特色和发展优势。在交通互联互通、生态环境共治、公共服务共享等基础领域,已取得显著成效。然而,实现高质量一体化仍面临众多挑战。特别是产业协同这一深层次合作,仍存在诸多难题。城市间的不同发展模式、产业结构差异等因素,均对产业协同发展产生重要影响。此外,从城市自身发展的角度出发,为了保护本地产业,各城市在产业协同发展上可能存在诸多顾虑。

南通苏锡通科技产业园区,作为南通、苏州、无锡三市跨江联动开发的典范,展现了区域协调发展的探索精神。然而,在长三角一体化的大背景下,其影响力相对有限。在历任领导任期内,区域合作在交通等外部领域取得了一定进展,但在产业创新合作等内部层面,却面临着诸多挑战。

产业协同的核心要素

专家认为,产业创新协同中的合作模式、合作平台以及合作机制至关重要。在合作模式方面,各地区需积极探索适宜的合作方式。针对合作平台,江苏长江产业经济研究院的姜能涛提出,园区是跨区域创新协同的理想平台。此平台不仅助力产业升级和区域经济增长,还能提升跨区域政策协同的执行效能。以苏州众多具备强大研发能力的园区为例,若与南通等城市合作,则可实现资源共享和优势互补。

合作机制的探索需从多角度入手。以人才共享机制为例,它代表了一种模式创新的趋势。国家发改委的刘泉红建议,可以大胆尝试人才“双拼制”、项目制或兼职制。但需注意的是,当前在人才、资本、技术流动等方面,相关机制尚不完善。

创新协同实例

实际上,已有企业从产业创新协同中获益。以南通苏锡通科技产业园区为例,园区内一家苏州企业落地,依托苏州的研发实力,在南通发挥空间优势,通过合资公司平台,实现了多方共赢。修实生物医药(南通)有限公司董事长吴寅嵩表示,尽管公司位于南通,但与苏州、上海等地在人才信息交流、市场联通方面日益便捷。这一现象从侧面说明,产业创新协同有助于企业拓展发展空间,促进企业长期发展。

创新协同发展的实例尚属稀缺,导致众多企业对涉足此领域持谨慎态度。毕竟,实际尝试可能遭遇巨大的风险,而这类风险往往超出了许多企业的控制范围。由于缺乏成功案例的引领,这也使得吸引更多资源投入产业创新协同变得较为困难。

面临的现实问题

产业协同发展过程中,所面临的实际问题众多。黄晓峰指出,一线实际操作中遇到的主要问题集中在物流和人才流动方面。吴寅嵩也表示,在具体工作中,物流供应链的构建尚存困难,产业资本间的互联互通尚不充分。特别是在物流领域,尽管“一小时经济圈”的理念已经提出,现代交通物流的作用日益凸显,但众多产业链上下游企业的物流成本仍然较高。

人才流动领域,区域间合作尚不完全适应人才需求。众多人才期望在异地就业时享有同等的社会保障政策,但当前各地区的福利待遇存在显著差异。这种状况限制了人才流动,进而对产业创新与协同发展构成障碍。

认知的改变升华

长三角一体化的深入发展促使专家们的观点不断升级。如何建华指出,从认知层面来看,南通、上海以及苏南虽然地理上相邻,但伴随着长三角一体化的推进,“八龙过江”的格局正在加速形成,同城化效应日益凸显。过去,人们更注重城市各自的独立性,而现在则需要打破城市间的障碍,构建产业链,追求错位发展,实现互融互补。这种认知的转变,实际上成为了长三角一体化发展的思想动力。

众多城市现已认识到,即便它们自身发展良好,加入长三角区域将带来更为广阔的发展机遇。随着思维超越城市边界,经济交流、政策制定等领域都将采取一体化的策略进行操作。

未来的发展方向

长三角地区依托跨区域合作与科技创新,预计未来将发展成为由地域性和嵌入型城市群构成的超级经济体。为实现这一目标,产业创新协同需进一步拓展。需充分利用各城市的特色优势,如上海在金融领域的优势、苏州在制造业方面的优势、南通在空间布局上的优势等,实现优势互补。在科技创新领域,高校、科研院所和企业等研发创新主体应加强合作联动。

需迅速解决现有的人才、物流、资本流动中存在的障碍。在长三角地区推进产业创新协同过程中,您认为应优先处理哪类问题?热切期待您的点赞、转发,并在评论区分享您的观点。