近期,中国移动信息产业协同创新基地成功举行了一场备受瞩目的活动。该活动集中展示了前沿科技创新的最新成果,使参与者得以深切体验移动信息科技领域的独特魅力。活动亮点纷呈,具有极高的价值与意义。

活动参与人员构成多样

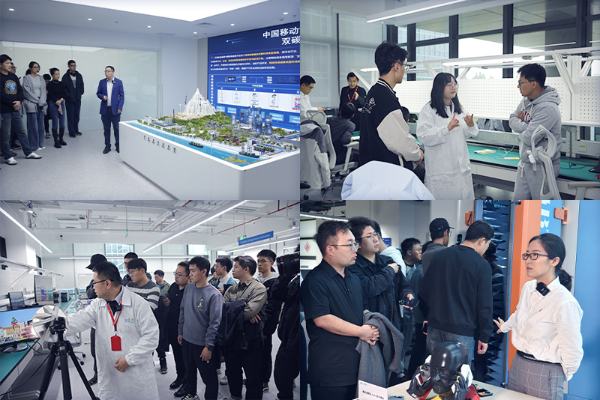

本次活动的参与者构成丰富多样。其中包括在京的媒体代表以及北京大学的学生等,共有30多人参与。北大学生们怀揣着浓厚的兴趣,他们希望通过实践来拓宽自己的知识领域;与此同时,媒体代表们则承担着传播科技创新成果的责任,期待将活动的创新亮点广泛传播。来自不同背景的参与者汇聚于北京中国移动国际信息港内设立的中国移动信息产业协同创新基地,这一活动举办地。此举亦彰显出中国移动在科技成果推广方面所展现出的开放与包容。

尽管参与者仅有三十多人,这一规模却精确地囊括了众多不同群体。这样的组合足以确保活动影响力在多个领域得以扩散。每位参与者在活动中的体验与所得均具有其独特价值。如此小众而多元的参与阵容,将如何拓宽此次活动的传播范围?

协同创新基地意义非凡

协同创新基地构成中国移动的核心基础科研设施。该基地功能定位显著,致力于整合与汇聚创新资源,打造跨领域、大规模协作、高强度的一流产业协同平台。截至目前,基地已设立超过十个前沿技术领域实验室。这些实验室对于促进中国移动信息产业的发展发挥着至关重要的作用。

中国移动正与产业伙伴携手推进一系列关键工作,涉及共性关键技术的研发、科技成果的转化与产业化应用,以及科技资源共享等多个方面。从战略角度分析,这一举措将助力中国移动在信息产业领域持续保持领先,并不断引领整个移动信息产业向更高水平迈进。关于这种以单一基地推动整个产业进步的模式,是否能够被更多企业所采纳,成为业界关注的焦点。

活动重点开放区域

此次活动中,特定区域得到了重点开放。协同创新展厅内,“5G-A/6G”、“算力网络”、“人工智能”以及“联合创新”四大展区各具特色。沿着那条独特的“时间走廊”,参观者可以清晰追溯从1G到5G的发展轨迹,这对他们全面理解通信技术的发展大有裨益。

此外,四个前沿实验室——双碳、算力网络、6G及终端实验室——已向公众开放。这些场所展示了众多新颖的科技。比如,参观者可在展厅一睹智能算力集装箱的设计架构,亲身感受科技成果。这一开放举措使参与者能近距离接触移动信息产业的尖端科技成果。然而,这种开放模式能否长期持续,尚存疑问。

参观中的奇妙体验

步入展厅,参与者们感受颇深。他们不仅有机会亲手打造属于自己的“数字人”,还能与九天人工智能大模型进行交流。讲解员的详尽解说尤为突出,使得诸如5G-A、无源物联网、“算龙头”、人工智能、量子科技等移动信息产业科技创新成果,在学生们的脑海中留下了深刻的印象,并形成了清晰的认识。

实验室中,同学们在专家的指导下,深入学习了众多新兴科技的运作机制。他们不仅掌握了信息能量融合创新科学实验装置的工作原理,还近距离审视了空芯光纤的结构设计。更有幸的是,他们得以“亲临”毫米波暗室,体验其内部精巧的布局。这一系列体验,仿佛将他们带入了未来的科技世界。人们不禁好奇,这样的科技体验是否将成为未来科技创新活动的标准配置?

6G试验网的建设情况

6G实验室表现卓越。其中,“6G通感算智融合研发试验装置”具备三大显著技术优势:基础能力突出、扩展能力强劲、开放性优异。北京信息港已成功搭建6G试验网,这一成就充分展现了中国移动在6G技术研发领域积极进取的姿态。

构建这一试验网对中国在通信技术领域的未来竞争态势具有关键影响,标志着中国移动在6G研发进程中的一个重大节点。该试验网的建立,将如何对通信技术的未来发展产生深远影响,值得深入探讨。

活动后续影响

活动的影响深远。11月,探访现场的录制内容将在新华网、中国科协等平台播出。届时,公众得以通过“云参观”体验活动的精彩。这种方式使人们得以了解移动信息产业的重要科学装置原理,并感受科技对通信世界带来的变革魅力。

线上传播手段使得众多未能亲临现场的民众得以接触移动信息产业的前沿科技成就,从而在更广的范围内传播科技知识,提高公众的科学文化水平。关于这种线上线下融合的科技推广模式,是否会成为未来趋势,各方观点不一。诚挚邀请读者对此进行点赞、转发文章,并积极参与评论区讨论。