王安忆游览扬州归来,灵感迸发,对上海的苏北移民群体有了全新的理解。这一经历不仅深化了她对上海移民文化的认知,同时也引发了对上海“排外”观念以及苏北移民遭受污名化等问题的关注。

王安忆扬州之行灵感来源

王安忆游览扬州后,对上海的移民群体有了新的认识。扬州之行,这位著名作家,以其独特的文风和对上海文化的深刻洞察,或许受到了当地风景或文化的触动。这标志着她创作生涯的新起点,或许扬州的人文氛围启发了她新的思考。她的新灵感将如何融入作品,令人期待。这一变化有望为上海移民文化的文学创作注入新的活力。

该灵感源于她一贯的文风及其对上海城市生活的持续关注。她平日里习惯以独到的视角对上海城市生活进行批判性的描写,并保持忠诚。此次扬州之旅,她的目光转向了那些长期默默无闻的苏北移民群体。

“苏北”称谓的历史困扰

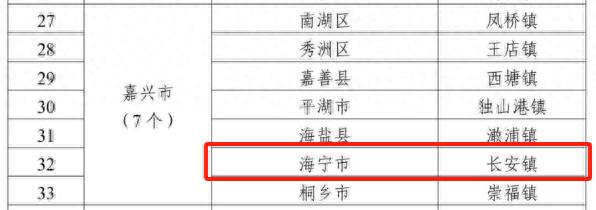

在上海的历史背景下,“苏北”或“苏北人”这一称呼带有模糊色彩。自民国时期至今,对于“苏北”的定义始终不明确。有人将长江以北地区统称为苏北,而另一些人则认为淮河才是其界限。扬州人对于自身是否属于苏北的认同,正是这种模糊性的具体体现。这种不确定性长期存在,导致“苏北”群体缺乏一个明确而精确的身份定位。

这种困扰不仅根植于地理概念的差异,同时也触及社会地位等多个层面。在上海的历史进程中,苏北人遭受了严重的污名化。他们长期遭受上海精英阶层的歧视,尽管仅凭方言即可区分他们,但在社会交往中却遭遇了不公正的待遇。

上海“排外”现象中的苏北人

上海常被网友视为“排外”的城市。在历史长河中,苏北移民群体遭受了严重的污名化。这一现象揭示了上海这座移民城市中复杂的人口与文化关系。昔日,众多苏北移民涌入上海,他们主要定居于闸北、普陀等边缘地区。他们逃难至此,在此扎根,并支撑起基础工业。

上海作为移民集中的都市,却依然存在排斥苏北人的现象。当时,上海工部局认为苏北人的定居可能损害城市形象;同时,浙商凭借其经济实力赢得了文化上的尊重,而苏北难民则并未受到租界的青睐。

苏北人自我认同与社会压力

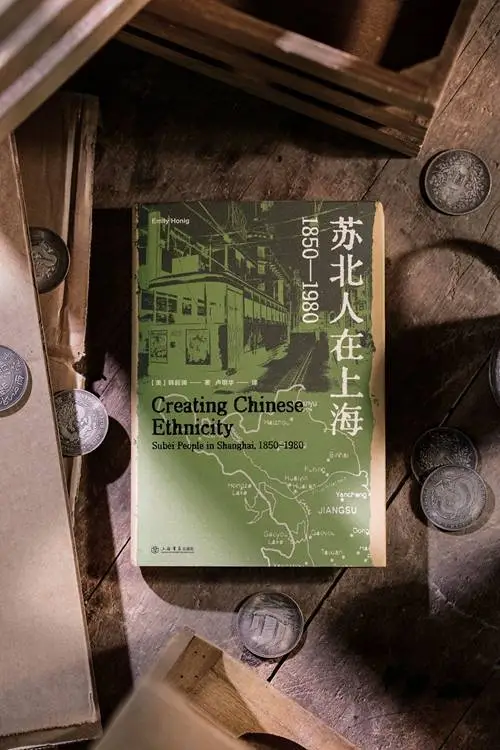

在社会压力的驱使下,众多苏北人士选择隐瞒自己的籍贯。例如,在相亲场合,若提及苏北的城市,往往会导致相亲失败。这一现象揭示了社会对苏北出身的歧视对个人生活产生的实际影响。韩起澜在其记录中,详细记载了这一普遍存在的现象。

扬州等地亦在抵制此类污名化现象。韩起澜在其著作中引用资料,指出扬州与苏北的差异,并强调扬州自隋朝以来所体现的江南民族特色等言论,均显现出这种抵制态度。

苏北移民对上海的贡献

尽管苏北人在上海遭遇歧视,但他们实际上对这座城市做出了巨大贡献。这些被称作边缘地区的区域,实际上是他们的故乡人聚集的地方,他们支撑起了上海的基础工业。上海的城市形象,除了消费和小资的一面,还展现出坚韧的一面,这很大程度上得益于苏北移民的融入。

苏北移民群体与其它社会群体相互交织,经历着冲突与融合的过程。在这个过程中,他们逐渐融入上海城市的多元文化之中,成为上海城市复杂性的一个组成部分。这一现象对于理解上海的城市文化具有重要意义。

以“苏北”看待上海精神内核

采用“苏北”这一视角,有助于深刻洞察上海的精神实质。苏北移民在上海的生活轨迹,映射出这座城市的多元文化。这些移民的故事,构成了上海历史与文化的重要组成部分,蕴含着冲突与融合等多重深刻内涵。

针对苏北移民在上海的所处地位及其对上海城市精神的潜在影响,本篇提出一个问题供读者思考。请问您对此有何见解?若您认为本文具有一定的参考价值,不妨点赞、转发或留下您的评论。