琵琶作为我国古老乐器,其历史源远流长。各地文物中琵琶的展现,映射出各个时代的特色。元代诗人亦曾记载与琵琶相关的曲目。琵琶的发展历程中蕴含着丰富信息,值得深入研究。

元代诗人笔下的琵琶套曲

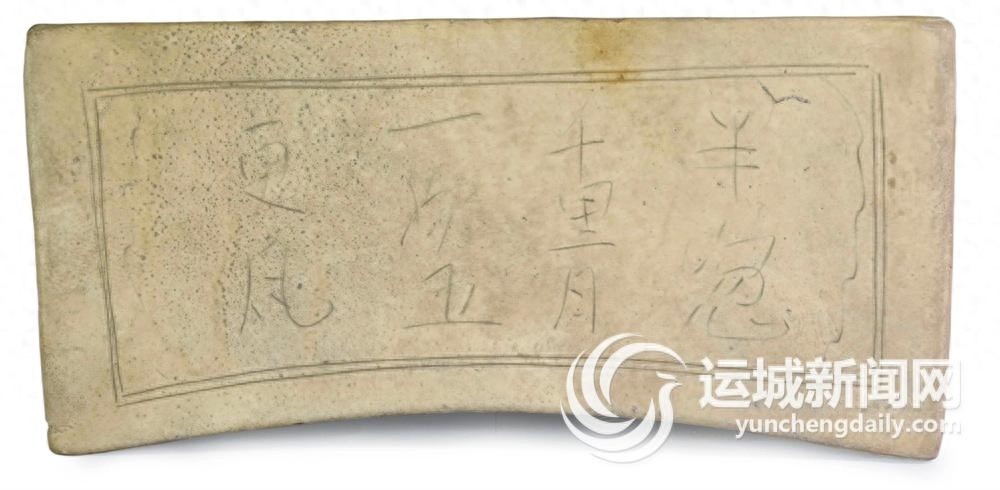

杨允孚,元代诗人,在其作品《滦京杂咏》中记载了元代琵琶套曲《海青拿天鹅》这一传世之作,并明确指出其为新颖之声。这一记载对研究琵琶音乐的发展历程具有关键性意义。由此可见,元代琵琶在音乐创作领域取得了显著成就,诞生了成熟且经典的作品。在当时的音乐文化领域中,琵琶占据了举足轻重的地位。

元代时期,文化呈现出多元化特点,对音乐艺术的发展产生了特殊的需求和适宜的环境。据诗人杨允孚的记载,我们得以窥见琵琶艺术在那个时代的繁荣程度。这一发现不禁引发人们深思:在文化多元的背景下,那时的琵琶演奏风格是否同样丰富多彩?

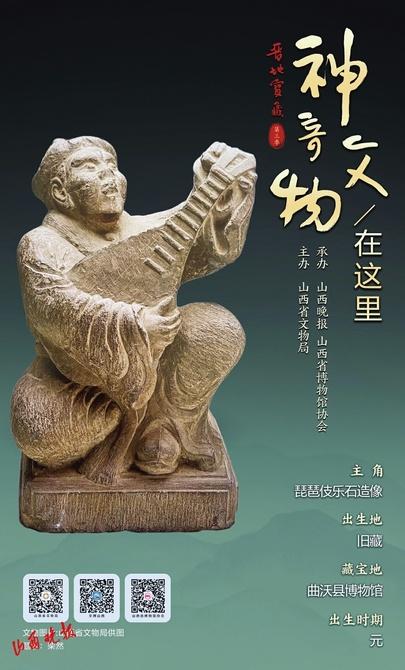

山西元代琵琶伎乐俑

山西省曲沃县存有一件元代琵琶演奏者的陶俑。该俑左手紧握弦轴,右手执拨进行演奏,生动再现了元代琵琶演奏的画面。其怀抱琵琶,采取首向左上方倾斜的抱法,琵琶的琴项至面板共有四相五品。这件陶俑完好地保存了古代琵琶演奏的形象。

山西省拥有悠久的历史和丰富的文化积淀。在该省出土的元代琵琶俑或许能够反映出当地文化的昌盛。在山西省众多古代艺术文物中,这件琵琶俑不仅体现了地方文化的特色,还展现了琵琶演奏的时代风格。那么,这件俑在琵琶演奏姿势的发展历程中,是否具有某种特殊的过渡作用?

不同地方的琵琶伎乐像

琵琶伎乐的石造像在多处被发现。例如,山西高平的高庙山石窟中,有怀抱曲项琵琶、正在弹拨的飞天图案。在山西平顺的大云院隋唐七宝塔第二层,有相关的浮雕。此外,山西潞城的源起寺唐代佛经幢、晋城青莲寺唐代慧峰和尚塔的须弥座束腰处,同样可见琵琶伎乐的形象。这些形象遍布各地,共同展现了琵琶在不同地域文化中的艺术表现。

琵琶伎乐在不同地域呈现出独特的艺术风貌。在北朝至隋唐这一历史时期,这些形象生动地展现了文化的传承脉络。尽管当时天下各地域存在差异,但琵琶这一乐器却在各地得以扎根生长。这一现象是否与当时文化交流的活跃程度密切相关,尚有待进一步探究。

北方诸地的琵琶形象

北方多地可见琵琶形象的具体表现。例如,辽宁阜新辽代懿州塔的一层须弥座束腰部分、北京云居寺辽代北塔的散乐砖雕以及塔基西侧等地均刻画有琵琶形象。同样,开封宋代繁塔第二层内壁的伎乐塑像砖上也有琵琶演奏者的形象。这些现象共同揭示了琵琶在北方广大区域内的广泛流传。

琵琶在不同朝代与建筑环境中呈现的形态各异,雕刻风格亦不尽相同。辽代与宋代的琵琶艺术各有特色,其表现手法亦有所区别。这些艺术表现形式是否与当地民族文化存在某种特定关联,不禁引人深思。

琵琶传入与早期名称

南北朝时期,琵琶通过丝绸之路自波斯等地传入我国。至唐代,琵琶风行一时。在此历史阶段,“琵琶”这一名称特指一种外来弹拨乐器,其出现即意味着该乐器在中国乐器中的独特地位已正式确立。

琵琶自传入我国后,迅速融入了本土文化之中。这一现象在唐代琵琶的盛行中得以体现。在其传入的过程中,琵琶很可能经历了诸多本土化的调整。究竟是什么力量推动了它的快速流行,至今仍是个谜。

伎乐与琵琶在宗教文化中的意义

魏晋南北朝时期,汉译佛经中“伎乐”一词频繁出现,并明确了“伎乐供养”的相关规定。在云冈石窟的众多乐伎供养图像中,琵琶尤为常见。佛经记载,琵琶象征着内心的平衡。这一特征凸显了琵琶在宗教文化中的独特地位。

琵琶因宗教文化而成为文化象征,其形象描绘及内涵赋予使其在宗教领域内具有特殊地位。此文化意义是否亦影响了民间对琵琶艺术的热爱?诚邀各位读者点赞、转发本文,并在评论区分享您的观点。