北石窟寺与平凉南石窟寺相隔不远,遥相呼应。石道坡遗址作为历史的见证,默默诉说着过往。佛塔则承载着千年的文明,传承不息。在这背后,蕴藏着诸多引人入胜的秘密,等待人们去一一探寻。

北石窟寺地理位置与初建情况

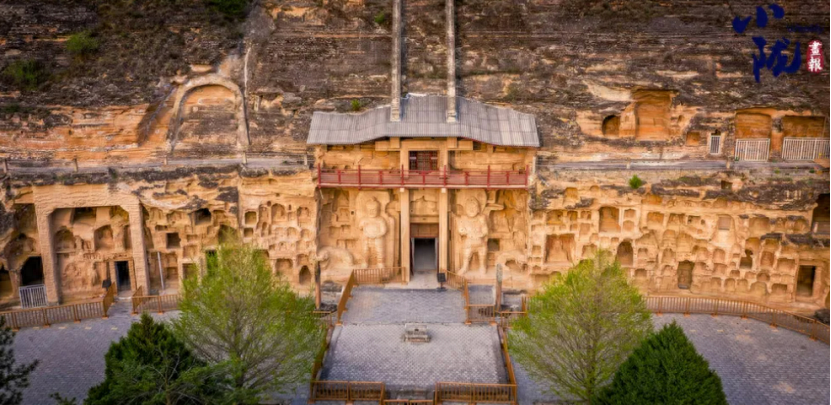

北石窟寺坐落于西峰区西南方向25公里处的蒲、茹两河交汇之地,覆钟山脚下。始建于北魏永平二年(公元509年),这一确切的年代记录,揭示了该石窟悠久历史的起始点。在北魏时期,佛教盛行,此地开启了洞窟的开凿工程,为石窟的初步布局奠定了基础。

历经多个朝代的扩建与修缮,该空间占地面积达200米,高度为20米,内部分为上下两层,开设了众多石窟。这些窟龛排列紧密,犹如蜂房。目前,这里共有窟龛300余个,这一规模在陇东地区独一无二,堪称陇东地区规模最大的石窟。

历经朝代巩固发展

在北魏西魏和北周时期,北石窟寺得到了扩建。新建的洞窟充分体现了当时的艺术风格和宗教文化理解。从隋唐到北宋,再到明清,这一石窟寺持续扩大并不断完善。经过1500多年的持续建设与发展,它已演变成一个规模庞大、文化内涵丰富的艺术宝库。这种在多个朝代均受到重视并持续发展的现象,在石窟艺术领域颇为罕见。

各朝代对佛教文化的解读与雕刻技艺均有所演变。唐朝时期,国家实力雄厚,其艺术成就更显宏伟壮丽,这一特点在石窟中的唐代洞窟中得以体现,留下了诸多线索。

独特的造像风格

位于甘肃省的该石窟是境内唯一一座全用石雕塑造佛像的洞穴。其中,南北朝时期的洞窟弥漫着神秘气息,而大唐时期的洞窟则享有世界声誉。这些石窟内各洞窟的造像风格迥异,各具特色。

135龛的正壁上,雕刻有佛像身后装饰的舟形背光等精美图案。32窟中的如意年大龛,是在武周如意元年(公元692年)开凿的,其内的造像代表了唐代造像的精髓。这些造像的衣纹质感柔美轻薄,呈现出“曹衣出水”的风格,人物形象相较于宗教造像,显得少了些神秘感。

各洞窟构造与特色

北魏永平二年(509年),165窟得以开凿。该窟是主窟群中最早开凿、规模最大、内容最为丰富的洞窟之一。洞窟内部以七佛为装饰主题,并配以众多胁侍菩萨。每位佛像背后均有舟形背光,并雕刻有胁侍菩萨形象。尽管历经风雨侵蚀,该窟仍保存得相当完整。

第三十二窟是一座平面形状不规则的、顶部平坦的中心柱式大窟,其结构及布局颇具特色。窟内包含众多小龛和造像,然而,这些造像普遍遭受了风化、烟熏等自然及人为的损害,导致大多数造像的头部出现了不同程度的残损。

石窟艺术价值

这些洞窟位于崖壁之上,是农耕文化与丝绸之路文化交融的象征。从上方俯瞰,洞窟顶部的石雕块面布局井然有序。佛像、菩萨像等石刻艺术与窟顶、窟壁的浮雕图案紧密相连,展现出紧密的关联性。

这种艺术融合展现了中华文明的开放与包容,以及相互学习、相互借鉴的特质。这些洞窟记录了千年间,人类文明在地球表面不断融合与演变的历程。

石窟地位综述

北石窟寺,位于陇东地区,是规模最大、保存最完整的石窟寺遗址,在全国石窟寺文化遗产中占据显著位置。它不仅是甘肃四大石窟之一,更是丝绸之路上不容忽视的文化遗产。作为展示千年佛教文化传承、雕刻艺术等多方面内容的大型博物馆,北石窟寺承载了丰富的历史记忆与艺术价值。您是否愿意前来一游,亲身体验这穿越千年的艺术魅力?