数千年前,三星堆与良渚相隔千里,而今却呈现出紧密的文化交流,这一现象无疑成为了引人瞩目的文化奇观。古人或许无法预料,在今日,这两地能在时空交汇处呈现出如此神奇的交融。

三星堆良渚的文化根源

三星堆与良渚均构成长江文明的核心元素。良渚文明历史悠久,其辉煌成就可追溯至五千年前,玉琮的发明及其文化影响广泛传播。三星堆亦展现出其独树一帜且充满神秘色彩的文化体系,众多出土文物为其提供了有力证据。作为长江文明的有机组成部分,二者在文化渊源上存在相互交流与融合的坚实基础。尽管地理上相距遥远,但两者之间仍存在诸多紧密的联系。

这种联系并非偶然现象。众多学者及考古研究证实,长江流域的文明并非孤立发展。自古以来,各地区便通过贸易、迁徙等多种途径,实现了文化的相互交流。

玉琮牵起的文化纽带

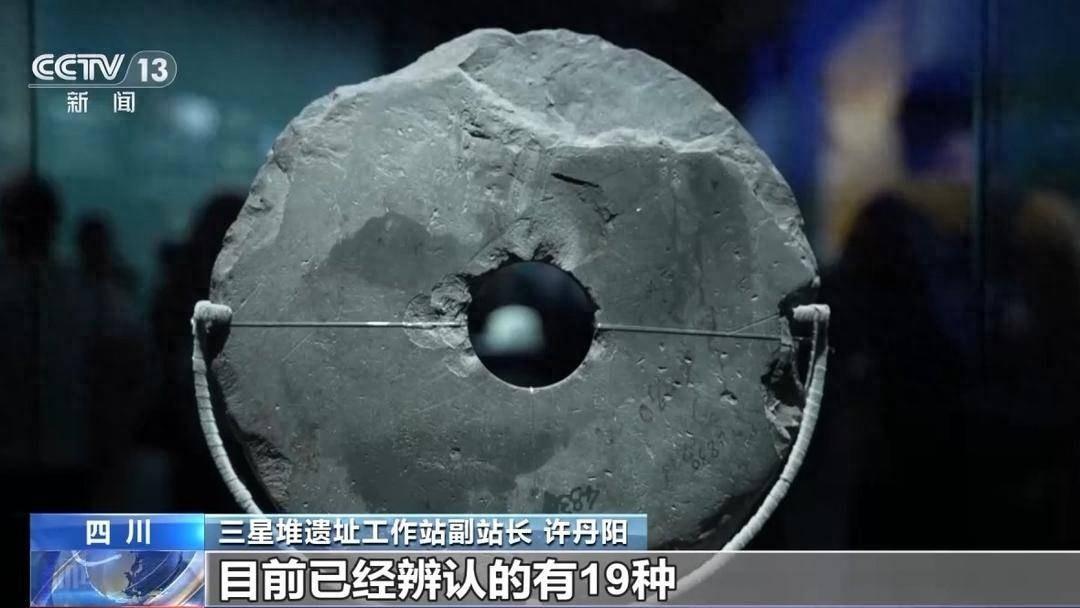

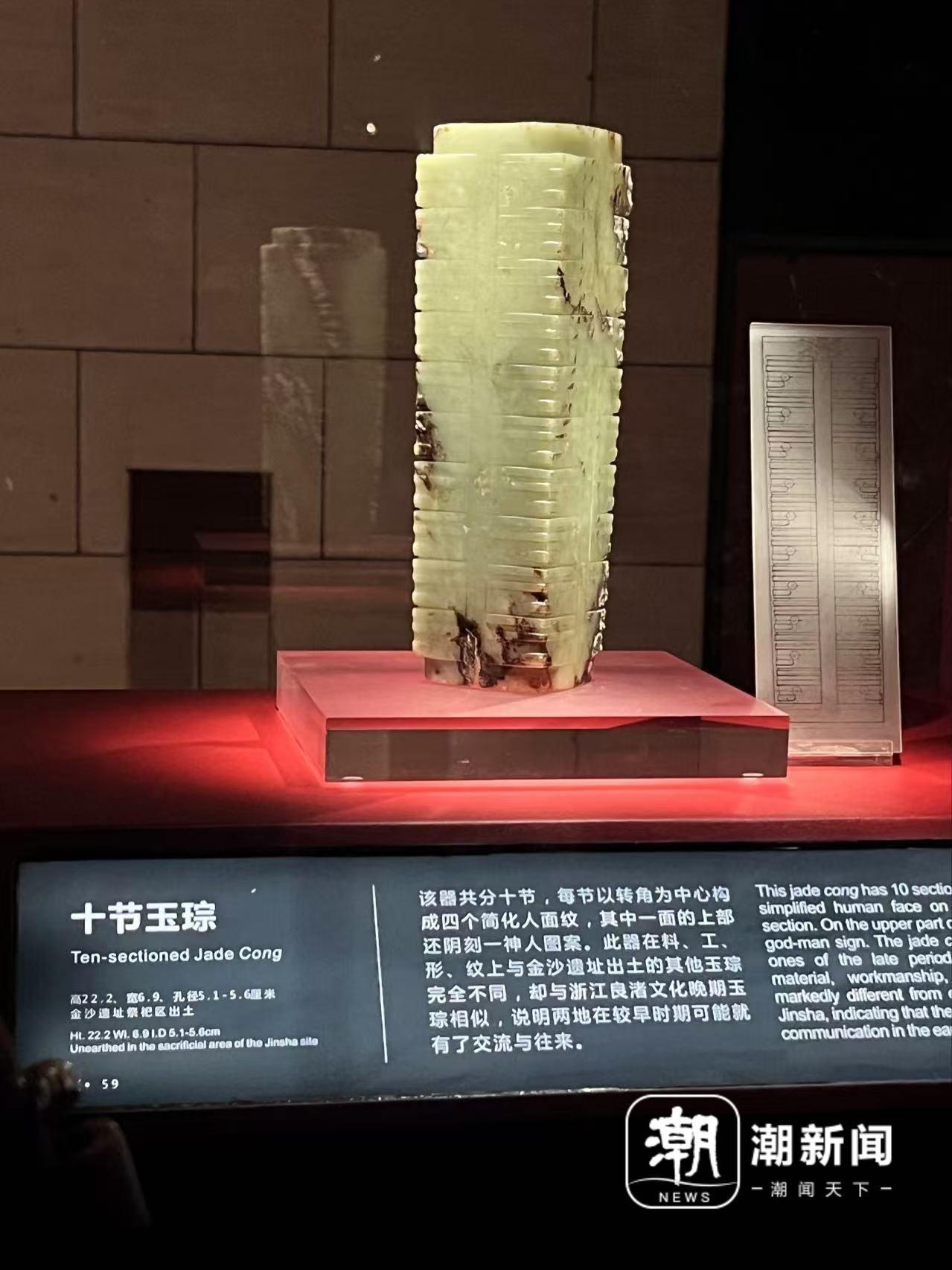

2021年,三星堆3号坑发掘出一件玉琮,其上雕刻着两棵神树纹饰。此玉琮成为三星堆与良渚文化交流的重要物证。良渚博物院执行院长马东峰在今年的6月接受采访时指出,这种玉琮的分布相当广泛。青海博物馆和金沙遗址中均有类似的玉琮出土。从形制上来看,这件三星堆玉琮沿袭了黄河上游齐家文化的风格。这一发现展现了不同文明之间的交融与演变过程。

三星堆遗址出土的玉琮数量超过十件,这一现象反映了该地区对长江下游以玉琮为象征的文化精神的接纳与包容。这种包容性体现了三星堆对外来文化的接纳态度,同时也是文化交流自然发展的必然产物。

多元文化对三星堆的影响

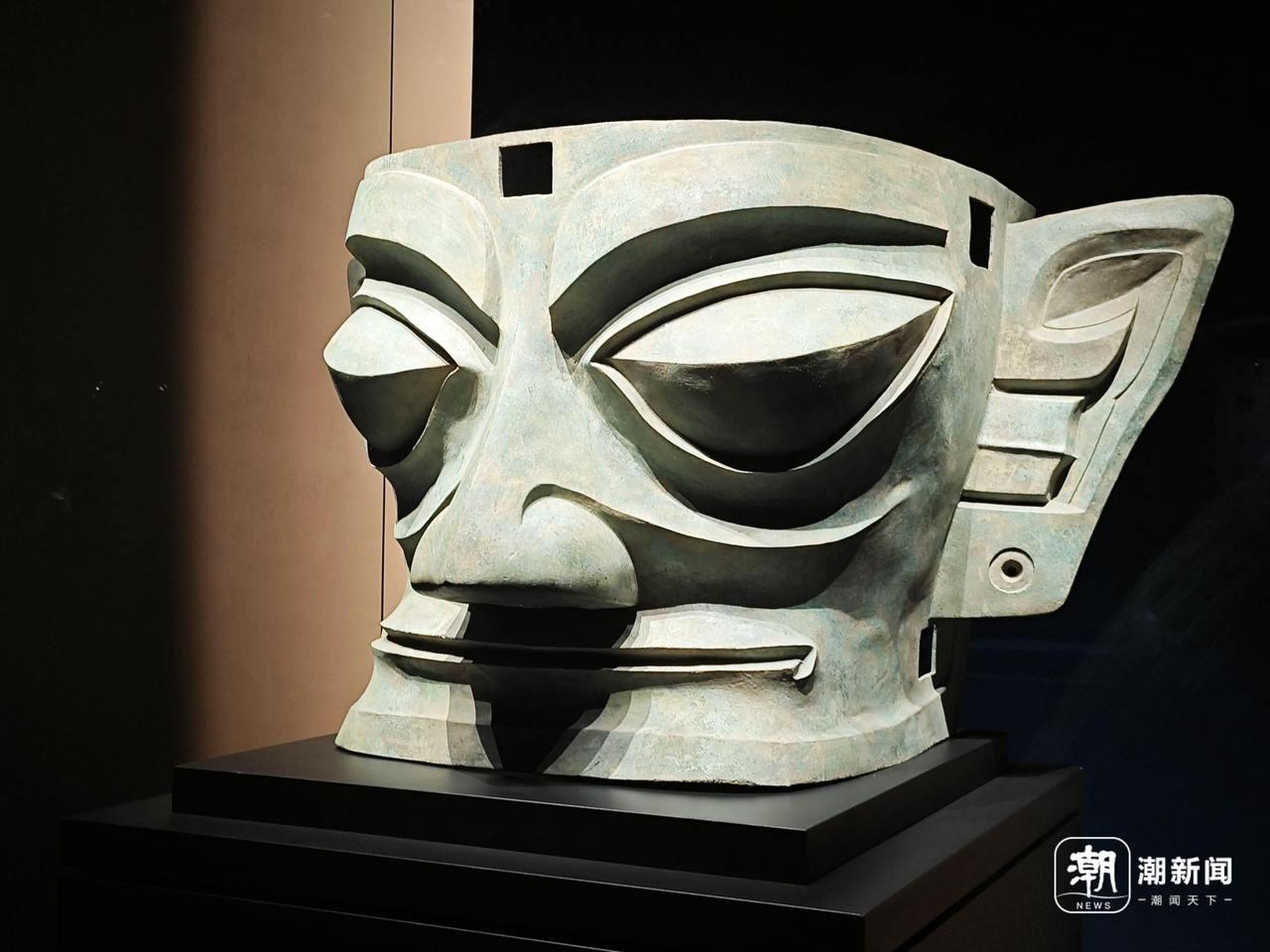

三星堆遗址在玉琮等器物上展现了接纳长江下游文化的迹象,同时在玉戈、牙璋等器物上亦留下了多种文化交融的印记。遗址不仅融合了黄河流域的文化元素,还受到了湖北石家河文化的深刻影响。这种多元文化的融合,共同塑造了三星堆文化的独特风貌。例如,某件出土的青铜器,其体型之大,在目前已知的青铜器中堪称翘楚。这种文化的交融,推动了当时工艺水平的显著提升。

这些文物和遗迹揭示了古代不同地区间文化交流的活跃程度,以及各文化之间的吸收与融合。在此过程中,不同区域的文化在此交汇,迸发出独特的文化火花,极大地丰富了当时社会的文化构成。

文物修复背后的辛劳

三星堆遗址出土的众多文物,包括青铜树,大多处于破碎状态。郭汉中,一位56岁的修复专家,投身于这项工作已有35年之久。他参与了8个祭祀坑的发掘,并累计修复了超过6000件文物。在他的不懈努力以及同事们的协助下,诸如青铜纵目面具、青铜大立人和青铜神树等标志性文物得以完整复原。

自20世纪90年代起,郭汉中便跟随其师傅,依据残片进行修复作业。时至今日,他的工作日程总是排得满满当当。正是他们辛勤的付出,使得这些文物得以以完整的形态重现世人面前。

数字化助力文物修复与展示

随着现代社会的进步,现代技术逐渐渗透到文物修复的领域。以三星堆为例,数字化技术正助力文物的修复与展示。出土的玉器种类繁多,它们是古蜀人宗教礼仪制度的生动体现。例如,鸟脚人像文物通过数字化技术,得以修正其原有的展览方式。数字化技术仿佛为修复工艺和文物展示增添了双翼。

数字化技术显著提升了文物修复的精确性和科学性。这一进步在文化遗产的保护与传承中扮演着关键角色。通过数字化手段,千年文物得以以更为精确的方式展现在现代观众面前,确保了文化内涵的准确传递。

文化交流交融的当代意义

三星堆与良渚的文化交流与融合,展现了中华文明传承的多样特质,包括交融、碰撞、创新与继承等。尽管两者在时空上存在差异,却仍存在诸多相似之处。此类交流有助于突破地域限制,跨越时空界限,共同塑造文化内涵。对现代社会而言,研究这些原住民的文化交流模式,亦有助于促进当代社会的跨文化交流。

跨时空的文化交流为当代人提供了启示,让他们在文化交流过程中学会尊重并采纳其他文化的有益元素。这样的交流是否能为现代多元文化背景下的文明交融带来新的灵感?我们期待大家对此话题的积极讨论,并对本文给予点赞和转发。