正值大闸蟹销售高峰期,湖州太湖沿岸的蟹场呈现出一片繁忙景象,其中蕴藏着诸多鲜为人知的往事。在这些蟹场中,挑选蟹只和捆绑蟹体的工人细致入微地完成每一项工作,这些工作不仅关乎产品的品质,更直接影响到销售业绩,因而成为了一个备受关注的焦点话题。

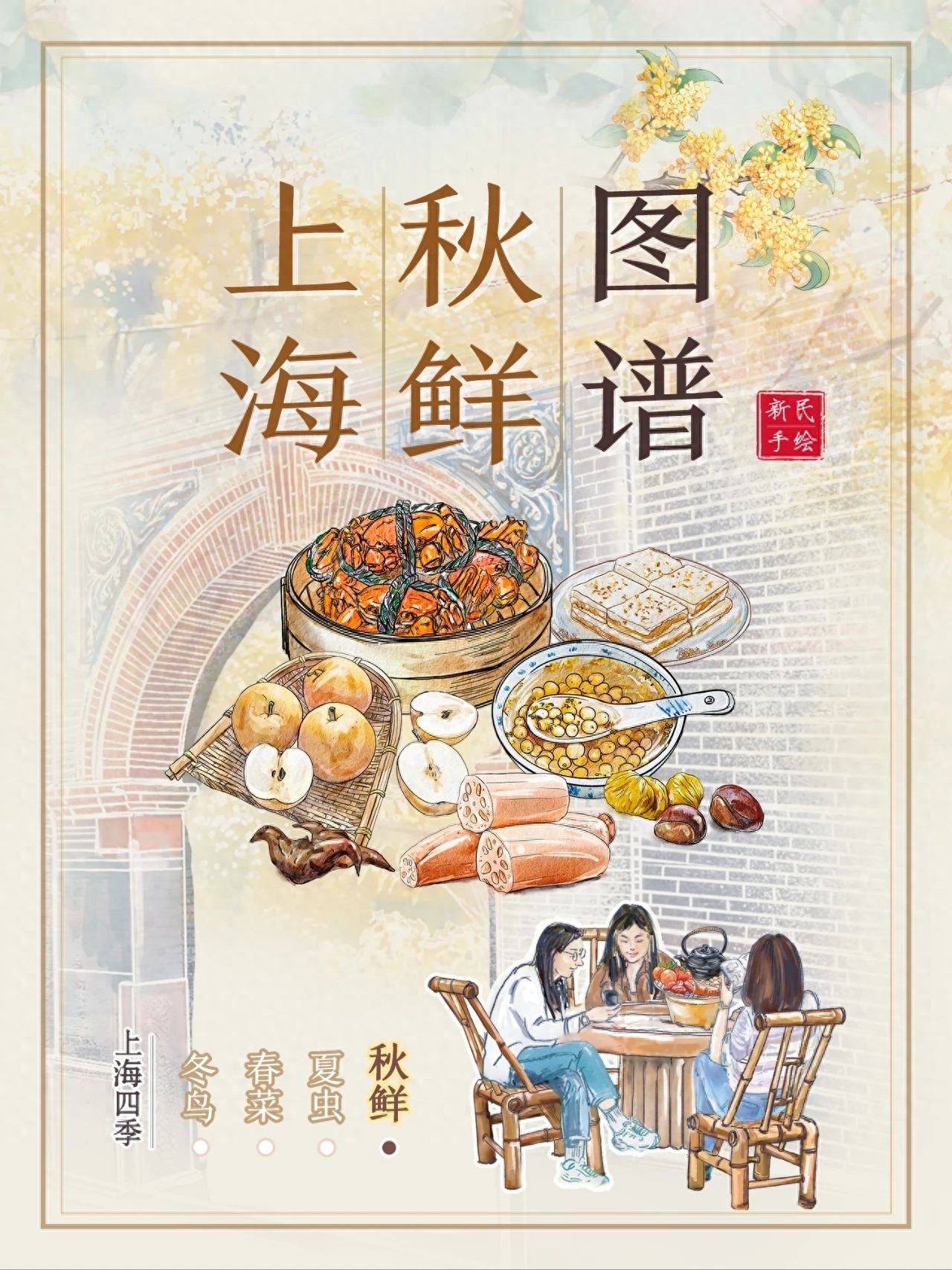

湖州太湖边的蟹场盛况

大闸蟹的销售旺季已至,湖州太湖沿岸的蟹场呈现出一片繁忙的景象。众多周春林、沈小明等工作人员在此辛勤劳作。这些蟹场位于湖州太湖周边,是大闸蟹生产与销售的关键区域。场内各项工序虽繁杂却井然有序。不同身份的人们在此为销售大闸蟹而忙碌,包括由蟹农转行的挑蟹师、捆蟹工等,整个蟹场洋溢着热闹的气氛。

大闸蟹从这些蟹场产出后,在市场上的销量十分可观。特别是“蟹临门”这类品牌,其白玉蟹在业内引起了广泛关注。蟹场的繁忙景象,并不仅仅是商业活动,更是当地特色产业蓬勃发展的一个缩影。

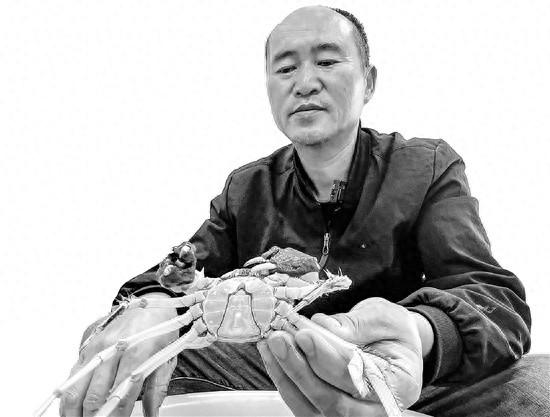

挑蟹师周春林的工作

周春林,53岁,来自七都镇,是一位技艺娴熟的挑蟹师傅。他拥有超过二十年的蟹农经验,长期从事养蟹工作,经手的螃蟹数量已超过百万只。每当大闸蟹上市的季节,他便会前往蟹场投入工作。

他具备独特的选蟹技艺,能够迅速翻开大闸蟹的脐盖,轻触蟹脚,仅需3秒即可对蟹的品质作出评判。其职责是对捕获的大闸蟹进行分级,确保各类别产品与销售渠道相匹配。在蟹场发货的高峰时段,即周五与周六,他每日需挑选上万只大闸蟹。

大闸蟹的挑选流程

挑选大闸蟹的过程遵循严谨的标准。一旦捕捞上岸,便首先进行初步筛选,依据重量、是否缺失足肢、性别等标准进行简单分类。随后,这些螃蟹被送入清洗池中。此环节至关重要,它为后续销售环节的产品品质奠定了基础。

蟹场对大闸蟹实施高、中、低三个等级的销售策略,经过专业挑蟹师的严格筛选,各档次螃蟹被分别投入销售流程。这种分级销售模式旨在满足消费者多样化需求,同时有助于蟹场高效配置资源,优化销售和推广活动。

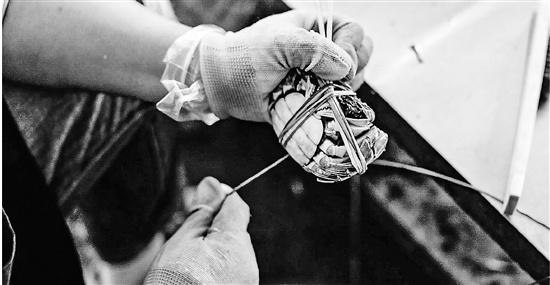

捆蟹工沈小明的工作

沈小明,年满六十,是蟹场不可或缺的一员。他的动作娴熟利落,一只手稳稳握住大闸蟹的蟹盖,另一只手则熟练地抽出香茅草,准备将其捆绑。蟹场采用的是泰国香茅草进行捆绑,尽管相较于棉绳来说,这一过程较为繁琐,且速度较慢,但最终蒸制出的蟹香味更浓郁。

沈小明的工作量颇大,有时一天需捆绑近2000只大闸蟹。每天早上8点,他便开始忙碌,一边捆扎螃蟹,一边与人交谈。作为蟹场的一员,他全年大部分时间都居住在此,不仅负责捆蟹,还积极投身于蟹场的各项养殖工作。

捆蟹人员构成及报酬

蟹场工作人员分为蟹场正式员工与临时工。其中,如沈小明等正式员工承担的任务较为繁重,他们不仅要负责捆绑螃蟹,还需参与螃蟹的养殖工作。而临时工则按件计酬,每成功捆绑一只螃蟹,可赚取0.5元人民币。

在蟹场旺季,附近村庄会雇佣临时工,这些工人大多数年过五十,且不少曾是蟹农。他们来此工作不仅能够获得报酬,还能享受两顿免费餐食,而在旺季,他们偶尔还能额外品尝到美味的大闸蟹。

大闸蟹产业背后的意义

大闸蟹销售正值旺季,每只蟹从捕捞至销售,都经历了精细的操作流程,这一过程彰显了产业的深远意义。众多工作人员辛勤劳作,其目的远不止维持生计。挑蟹师与捆蟹工的职责,不仅确保了大闸蟹的品质,还提升了蟹场的销售声誉。例如,“蟹临门”蟹场的白玉蟹在树立口碑时,绝不容许有丝毫疏忽。

捆蟹作业虽乏味且存在风险,然而相关人员仍旧坚守岗位,这一行为构成了地方特色文化的重要组成部分,对促进大闸蟹产业的成长具有显著价值。正是得益于当地的人际关系,周边村民能够满足蟹场的人力资源需求,这一切的顺利进行才得以实现。

在大闸蟹销售高峰期,如何有效维护工人权益并提高蟹肉质量?敬请发表评论、点赞及转发本篇文章。