秋天在诗歌的广阔海域中,往往是诗人吟咏的主题。在众多描绘秋天的诗篇中,朱熹的作品以其清新脱俗的风格脱颖而出,成为一大特色,这一特点值得细致研究。

朱熹笔下独特的秋

朱熹的秋诗独具一格,其笔触下的秋天去除了忧伤,营造出更加温柔而令人神往的氛围。在他的诗中,小溪潺潺、碧山如画、秋月皎洁等秋景,与其它诗人笔下的悲秋情绪迥异,更显现出一种悠然自得、超脱尘世的气息。这种独特的秋景描绘,不仅映射出他坦荡无私的内心世界,也展现了他与众不同的文学感知力。透过这些秋诗,我们仿佛能窥见朱熹那宁静而充满诗意的内心世界。

朱熹的文学造诣源自他对生活与自然的深刻洞察及卓越的文字操控技巧。他的诗作向读者揭示了其内心世界,通过这些诗歌,我们得以挖掘他描绘独特秋景的秘诀。

朱熹的成长经历

朱熹的生平历程颇为曲折。年仅14岁,其父便不幸病逝,此后,抚养他的重任便落在了母亲祝氏的肩上。历史资料中记载:“早年孤苦,抚养教育,全赖母慈。”在闽北时期,还有“煮莲教子”的佳话流传甚广。这些故事反映出母亲对他的教育十分重视。从小在母亲的悉心教导下成长的朱熹,深知感恩之情,并在母亲的熏陶下明确了学术追求。这种传统的中国家庭教育,对于朱熹的人格塑造和学术成就,具有极其重要的价值。

朱熹,一个在单亲家庭中成长的个体,在母亲的辛勤抚育下逐渐成熟。母亲的早期教育,为他未来的学术生涯奠定了坚实的基石。后来,朱熹以诗歌的形式为母亲庆祝寿辰,其文字间流露出的,是对母亲深切的感激之情,亦是对母亲教诲之恩的深情回报。

朱熹对求学的坚持

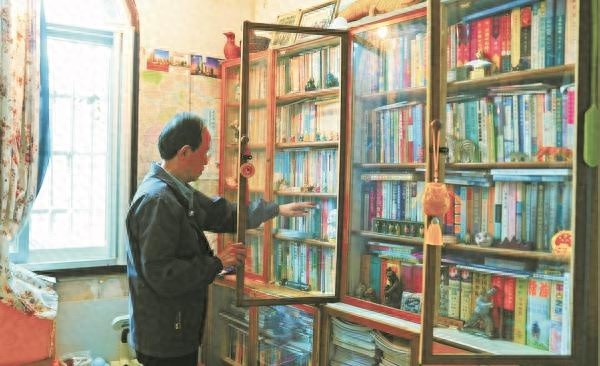

朱熹深刻认识到阅读的价值。在一个秋夜,他记录下“秋堂天气清朗,久坐寒露滴落”。时间的流逝与阅读的旅程永无尽头。他常于深夜凝望秋窗,对着孤灯沉思,深刻领悟到读书人在世间肩负的使命。即便遭遇重重困难,他依然执着地将书籍钻研至深,旨在探寻治理国家、富民安邦的策略。他坚信,在理学的道路上,唯有不断努力与坚守,方能稳健前行,走得更远。

求学之路充满挑战,朱熹坚持不懈,努力克服内心的惰性。随着他的不断进步,每个秋夜都成了他成长的见证。他远离尘世的喧嚣,全身心投入到学术研究中。正是这种勤奋与毅力,为他未来取得成就,打下了坚实的知识和心理基础。

朱熹在仕途上的转变

朱熹的仕途并非一路平坦,实则充满重重挑战。他深刻理解官场的险恶,然而,未实现的抱负和内心的不甘交织。在黄叶飘零的乡间小路上,无数个秋天都记录了他内心的挣扎。然而,他最终还是坚定了为国家贡献力量的决心,放下了过去的纷扰。这源于他内心深处的为民信念,他坚信,只要心中装着民众,前行的道路便清晰可见。

他随后创作了相关诗句,以展示其心境的变迁。在麻阳溪边,他建造了居所并定居,创建了“考亭书院”。正是这一行动,标志着著名的“考亭学派”的诞生。此举,实乃他在仕途受阻时,另寻出路,将精力转向教育和讲学,继续施展其影响力的体现。

朱熹的理学贡献

朱熹最显著的成就无疑是创立并整理了“程朱理学”。这一理学思想对元、明、清三朝产生了深远的影响,并上升为官方哲学。“程朱理学”中的“朱”即指朱熹,这充分体现了他在理学历史上的核心地位。朱熹不仅是宋代知名的理学家、思想家、哲学家和教育家,同时也是诗人,闽学派的代表人物,儒学的集大成者,后世尊称他为“朱子”。

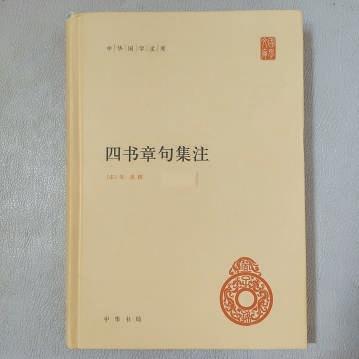

他所编纂的《四书章句集注》被封建统治者尊为经典,成为科举考试的基准和官方指定的教材,对中国教育体系及人才选拔产生了深远影响。数代学子将此著作作为必修研读材料。

朱熹一生的总结

朱熹的一生饱受磨难,而秋天在他的人生画卷中并非总是充满温馨。然而,他善于从逆境中汲取力量,持续前行。无论是家庭巨变、仕途坎坷,抑或是治学路上的重重阻碍,他从未言弃。每一步的迈进,都稳固地立足于他的信念,他专心致志于学术研究,最终实现了自己的愿望,在文学、理学、教育等多个领域创造了不朽的业绩。朱熹的人生轨迹,对于我们现代人是否具有启示作用?这值得我们深思。本文旨在让读者更全面地认识朱熹这一伟大人物,并诚挚邀请大家点赞、转发和留言。