10月24日,上午时分,芜湖上演了一幕令人动容的事件。39岁的汽车工程师张冰,再度为年仅17岁的白血病患者捐献。此举彰显了无私的爱心,同时也唤起了公众对造血干细胞和淋巴细胞捐献的关注。这正是今天我们要讲述的故事。

造血干细胞初捐

去年11月21日,张冰加入了江城造血干细胞捐献志愿者的行列,成为第36位。自那时起,他踏上了救助小女孩的征程。在芜湖,这位39岁的大学毕业生,已在当地工作多年。彼时,他的善行犹如一束光,照亮了小女孩生命中阴暗的角落。他的善举为小女孩带来了重生的希望。他主动响应,投身于造血干细胞的捐献,这标志着他爱心的首次展现。

自加入中华骨髓库起,他始终处于待命状态,随时准备伸出援手。自2021年加入该库以来,他内心对生命的敬畏与助人的渴望愈发强烈。他的善举为那位患有白血病的小女孩带来了生存的希望,成为她对抗病魔的有力支持。在他的守护下,小女孩心中树立了一位英勇的守护者形象。

受捐者病情复发

命运似乎在考验这位小女孩。今年9月,她的病情不幸复发,生命再次面临严重威胁。这一消息令人痛心,同样也给张冰带来了沉重的打击。在芜湖,市红十字会接到这一消息后,迅速采取行动。他们意识到必须再次寻找合适的捐献者,而此时,作为初捐者的张冰便成为了他们的重点关注对象。

情况紧急,小女孩的病情正处于恶化边缘。在众多人心生疑虑之际——捐献是否会对自己身体造成影响,尚无定论——张冰的抉择吸引了众人的目光。他是否将再次勇敢地站出来,成为关注的焦点。

毫不犹豫再捐淋巴细胞

张冰没有辜负大家的期望。在接到二次捐献的电话时,他首先想到的是小女孩的生命安全。他并未过多关注自身,而是全心全意地希望小女孩能够完全康复。需注意的是,在这种情形下进行再次捐献,确实需要极大的勇气。

他欣然应允了再次捐献的请求。在皖医弋矶山医院血液内科病房内,他再度躺上了病床。这次,他捐献的是淋巴细胞。他的这一举动,再次将他与那位小女孩的生命紧密地联系在了一起。这种不顾个人安危的无私奉献精神,令人深感感动。

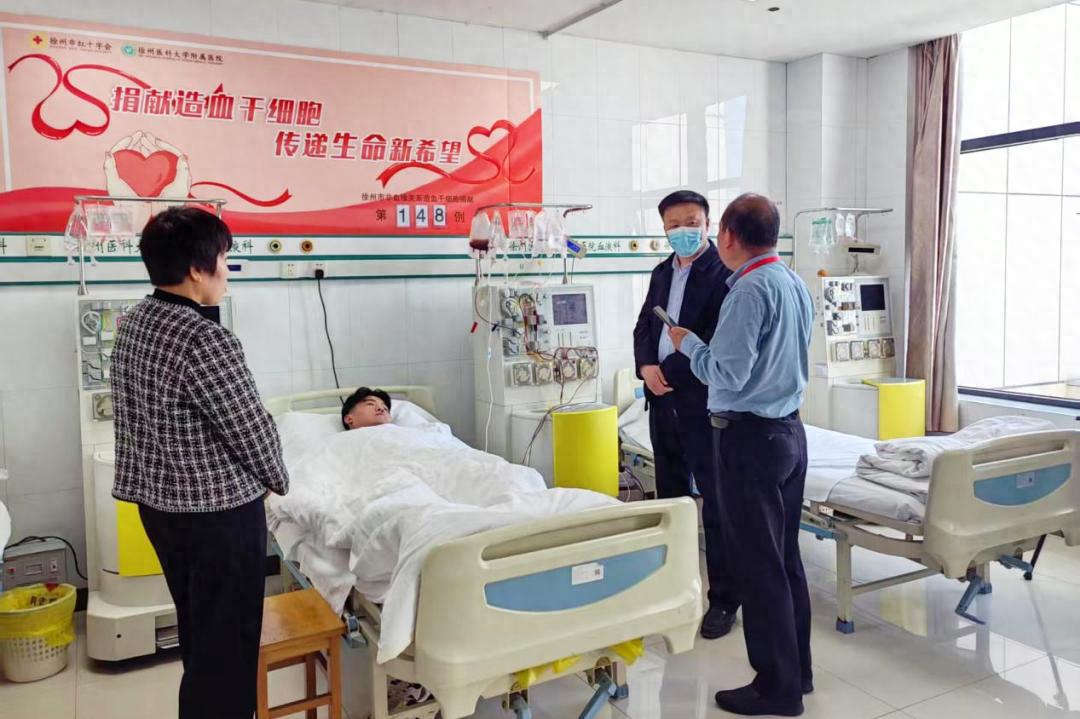

捐献当日病房场景

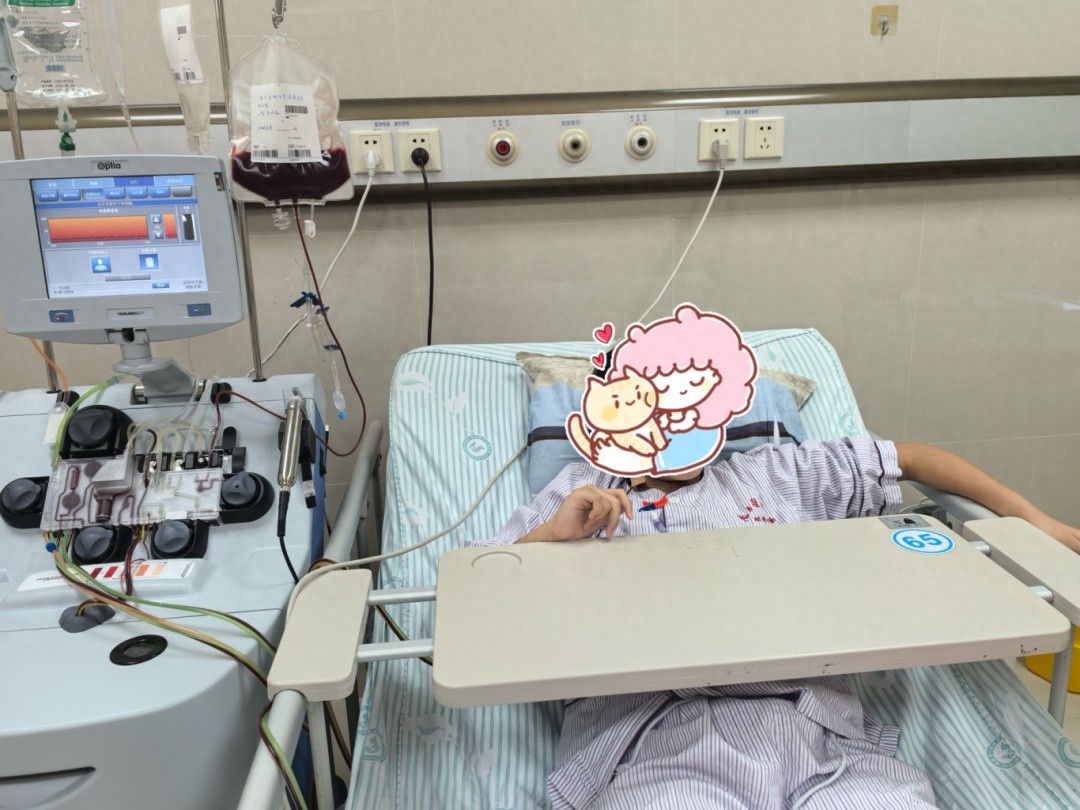

10月24日上午8点30分,在中午12点前,成功完成了104毫升淋巴细胞悬液的采集。病房内,呈现出一幅情景:身穿蓝白志愿者服的张冰半躺在病床上,左右臂上缠绕着纵横交错的医疗管道。血液在管道中穿梭,旁边的仪器实时显示着压力、流速等关键数据。他面带微笑,分享着自己对这一过程的亲身感受。

他提及,与前次捐献相比,此次存在显著差异:上次是在右臂扎管,当时他还能用另一只手玩手机;而这次则是双臂同时扎管。尽管如此,他表示自己能够坚持下去。他的乐观和积极态度在病房中传播,感染着每一位患者,宛如一束温暖的阳光,照亮了这个略显严肃的医疗环境。

二捐流程及感受

捐献过程较为简便,无需提前数天注射动员剂。张冰经过体检合格,于10月23日入院,次日清晨便开始了采集工作。采集流程与成分血捐献相似,采集过程中会将含有淋巴细胞的悬液过滤,其余血液成分则重新回流至体内。在整个采集过程中,张冰表现得十分放松,并且不时与周围的人交谈。

他提到自己并无不适之感。同时,他期望有更多的人能够加入捐献者的队伍。他深刻认识到,若能有更多志愿者加入,便能给予更多如小女孩般受疾病困扰的患者以希望,获得救助。这,是他内心最深切的愿望。

红十字会发声

芜湖市红十字会工作人员对公众阐释了关于造血干细胞二次捐献中淋巴细胞捐献的相关信息。淋巴细胞捐献虽与造血干细胞捐献有所区别,但二者均纳入了二次捐献的范畴。这种捐献对于受捐者而言,具有提升免疫力、改善移植手术后的生存质量及治愈率的显著作用。

他们指出,在年龄介于18至55岁且身体状况良好时,这两种捐献方式均属安全无害。因此,他们鼓励符合条件的大众踊跃加入捐献行列,以传递爱心,为白血病患者带来更多生存希望。

各位读者,在阅读完此故事后,您是否考虑加入这一崇高的捐献行列?期待您为这篇文章点赞、转发,并在评论区展开热烈讨论。