霜降,二十四节气之一,宛如一颗璀璨的明珠,在星空中熠熠生辉。这个节气标志着秋季的尾声,同时也象征着自然与人文的完美融合。古人对霜降的观察与解读,以及民间在此时节的丰富民俗活动,都蕴含着无穷的魅力,吸引着人们不断去探寻和了解。

一候豺乃祭兽的深意

霜降之际,豺狼开始祭兽。天气转寒,冬季将至。在特定区域,豺狼加速捕猎。它们将猎物陈列于地,似举行一场庄重仪式。此行为展现动物对季节变化的自然反应。从生物学视角,此行为是为即将到来的寒冬储备食物。人类长期观察此现象,记录为理解自然规律之窗口。古代文学作品中亦偶有此景象描述,显现古人细致观察与对自然的崇敬。

动物的行为与环境紧密相连。在当代生态研究中,有发现指出,随着季节步入霜降阶段,动物的觅食区域及频率会出现显著调整。以某些山区的研究为例,小型哺乳动物的活动轨迹在此期间逐渐减少,这一现象与豺祭兽的习俗所预示的冬季临近、环境转冷的迹象相吻合。

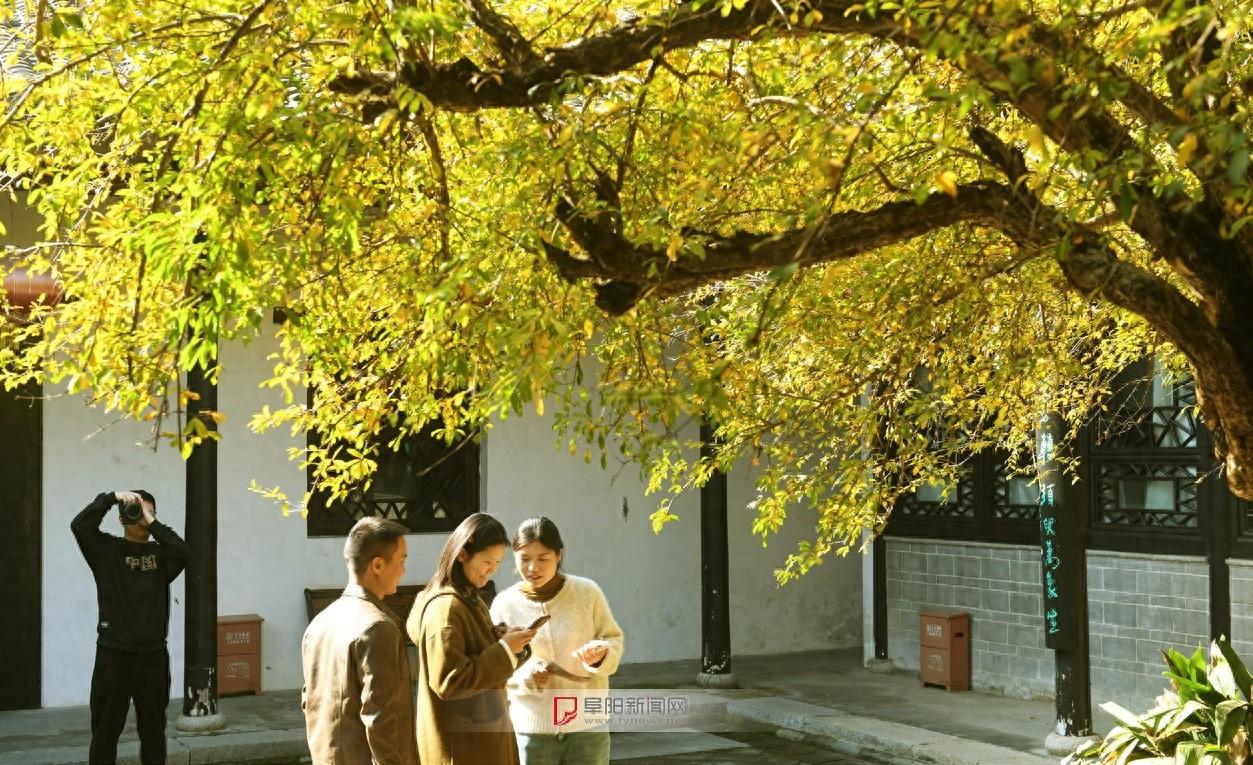

二候草木黄落的景象

霜降的第二候标志着草木开始枯萎。随着气温的持续下降,植物的生长受到显著影响。在公园与街道两侧,人们可以明显观察到树叶由绿转黄,枝叶纷纷从枝头脱落。植物正处于生命周期的衰落期。从科学视角分析,这一变化主要是由于低温抑制了叶绿素的合成。同时,在田野与山间,农民们亦能体会到自然变迁带来的效应,例如不耐寒的农作物产量有所下降。

在文化层面,草木凋零往往触动人们的情感思绪。自古以来,无数文人骚客在目睹这一景象后,纷纷抒发情感,创作出无数诗篇。他们面对着遍野落叶,心中涌现出凄凉之感或是时光流逝的感慨。这些情感在诗词文学中得以流传,构成了独特的文化印记。

三候蜇虫咸俯的状态

霜降时节,三候蜇虫咸俯成为显著特征。气温持续下降,促使蛇、蛙等冬眠动物进入蛰伏期。它们隐匿于洞穴之中,停止进食与活动。田野间,青蛙跳跃的身影逐渐消失。部分农民会告诫孩童,避免寻找蛇类,因多数已进入冬眠状态。

从生态系统视角分析,这种转变是小型动物适应自然环境的一种体现。动物采取冬眠作为生存手段,此行为有助于它们积累能量以应对冬季食物资源的匮乏。特别是在北方某些山区等寒冷地带,这一现象尤为突出。据当地生态站提供的数据,部分具有冬眠特性的昆虫在霜降之后的一段时间内,几乎全部进入休眠状态。

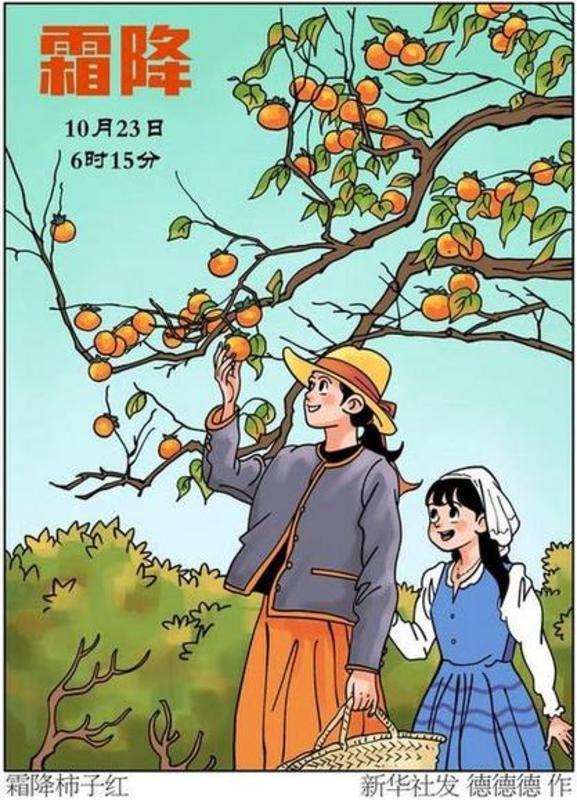

秋季农事与霜降

霜降对于农民来说,标志着农事活动的关键节点。在这一时期,广袤的农田中,收获的尾声逐渐显现,如稻谷必须在霜降之前入库,以防霜冻的损害。此时,农事活动变得异常繁忙,农民需根据天气的瞬息万变迅速作出反应。以华北地区为例,农民正忙于采摘棉花等作物。各类农作物各具特性,因此农民需采取相应的应对措施。

霜降时节,不仅标志着作物季节更替,同时也影响着农业生产。许多农民在此期间会清理田地中的部分根茎类作物残余,着手为下一季的耕作活动做好准备。这一阶段的忙碌活动,对于农业的持续发展具有不可忽视的重要性。

民俗文化中的霜降

霜降在众多民族的民俗文化中占据着特殊地位,例如壮族的霜降节便颇具特色。在霜降节期间,壮族民众会举行仪式,以示对自然的感激,感谢其带来的丰收。他们还会相互走访,互赠与秋季收获相关的礼物。这一节日生动展现了壮族稻作文化的传承。实地走访壮族聚居地时,可见村寨内洋溢着欢声笑语,村民们身着传统服饰,场面热闹非凡。

该民俗文化在地方文化传承方面具有深远影响。历经代际传承,它已不仅是单一活动,更是民族对自然及生活态度的体现,同时也是吸引外地游客的重要因素之一。

霜降与文学创作

文学史上,霜降这一季节留下了深刻的印记。众多诗人于霜降时分,触景生情,创作出了诸多佳作。明代诗人王冕的《舟中杂纪》便生动地描绘了霜降时节舟中的景象,细致刻画了诸多元素。诗中王冕流露出的豪迈情怀和对自由的渴望,让后世读者得以领略诗人当时的心境。此外,唐代诗人李商隐的《霜月》亦是一绝,其对物候变化的细腻描绘和对神话人物的巧妙运用,同样令人称道。

古人在诗作中融入了自己的情感,使之与节气相融合。在现代文学创作中,霜降这一节气的元素虽不如古代诗词中常见,但仍可见其踪迹。散文作品亦不时细腻地刻画了该时节自然风光的变迁及人们的内心感受。

您是否知晓您家乡在霜降期间所特有的风俗习惯或是独特景观?欢迎点赞并转发此篇文章,共同深入探讨霜降的神秘魅力。