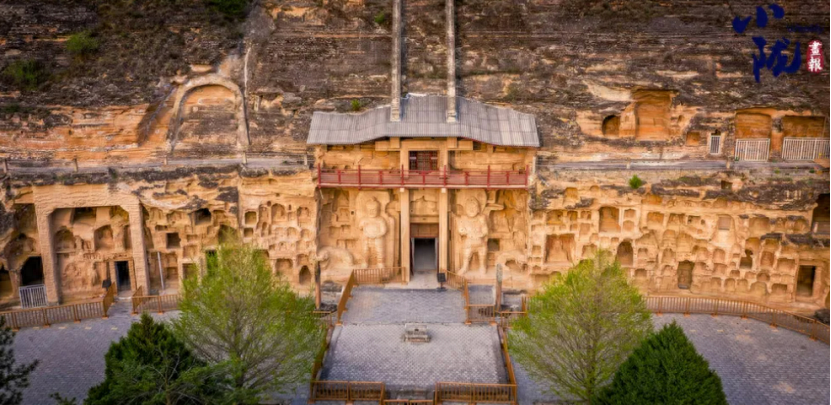

位于甘肃省临夏回族自治州永靖县西南部,黄河北岸的小积石山大寺沟内,炳灵寺石窟凭借其独特的地理位置,散发出与众不同的迷人风采。此地,小积石山的丹霞地貌与黄河澎湃的波浪相互辉映,共同构成了一幅绝无仅有的自然风光长卷。这一地理优势,使其在丝绸之路文化带中熠熠生辉,成为一颗璀璨的文化瑰宝。同时,这一地理位置在历史上对于宗教的传播和艺术交流起到了至关重要的作用。

从广阔的地理视角审视,该地处于古代丝绸之路的关键节点,为佛教文化的传播与石窟艺术的兴盛营造了优越的自然与人文条件。络绎不绝的商贾与朝圣者穿梭其间,极大地促进了炳灵寺石窟文化的广泛传播与迅猛发展。

炳灵寺石窟的历史变迁

炳灵寺石窟蕴藏着逾1600年的悠久历史积淀。在南北朝时期,该石窟享有“唐述窟”的美誉,及至唐代,其名号更迭为灵岩寺或龙兴寺,而宋代以后则统称为炳灵寺。自西晋时代开始,此处便开启了宗教活动的序幕。至十六国西秦时期,石窟建设步入了一个大规模发展的新纪元。尤其是唐代,成为开凿石窟与塑造佛像的黄金时期,其作品数量占总数的比例超过三分之二。历经11个朝代的持续挖掘与拓展,至19世纪末,炳灵寺石窟已演变为融合汉藏两种艺术风格的石窟群落,其发展历程生动地展现了其文化内涵的丰富与累积。

历史演进之路亦鲜明地反映出不同朝代的文化风貌与宗教作用的深远影响。以唐朝盛世为鉴,当时政治稳固、经济昌盛,佛教文化在石窟寺的构筑中得到了全面融合,这一历史印记在炳灵寺石窟的众多石窟和佛龛中得到了精心保留。

炳灵寺石窟的文化价值

炳灵寺石窟因其壁画和雕塑所蕴含的丰富内涵及多变的主题特色,荣膺“中国石窟全书”的殊荣。该寺众多洞窟与精湛的壁画相互映衬,共同彰显了其独特的文化魅力。特别是第169窟中发现的西秦建弘元年的墨书题记,被誉为我国石窟中最早的历史纪年题记。此题记不仅为炳灵寺石窟的考古研究提供了宝贵的时间线索,同时也为我国早期石窟的分期与断代研究提供了关键性的依据和实证。由此足以证明,其在考古学等领域所具有的文化价值是独一无二的。

汉藏艺术流派的相互渗透与和谐共存,深刻揭示了其深厚的文化内涵,此类风格的交汇融合生动地展现了不同民族文化的交融共生,成为多民族艺术发展史上的关键历史见证。

炳灵寺石窟的艺术特色

位于小积石山之巅的炳灵寺石窟,其地质基础为白垩纪时期形成的红砂岩,展现出独有的丹霞地貌特征。这种红砂岩质地柔韧细腻,是雕刻浮雕和塑造佛像的理想材料。石窟内部以石刻佛像为核心,辅以部分石胎泥塑作品。这种将艺术创作与地理环境相融合的方式,塑造了炳灵寺石窟独有的艺术风貌。通过这些佛像,我们得以窥见古代艺术家高超的技艺和独特的审美情趣。

形态万千,风格独特,生动展现了丰富多彩的艺术风格和精神特质,彰显了卓越的艺术创新力。此类艺术作品从多个维度深刻揭示了彼时的宗教信仰和审美取向,诸如佛像的面容与姿态,直观地展现了那个时代的艺术审美准则。

炳灵寺石窟的保护历程

1961年,我国政府将炳灵寺石窟列为首批国家级重点文物保护单位,并将之定位为“丝绸之路:长安至天山廊道路网”世界文化遗产的重要节点。自1955年起至上世纪七八十年代,保护工作的核心目标是“守护”,旨在确保石窟的安全。至2017年,炳灵寺石窟文物保护研究所整体融入敦煌研究院,实施统一管理。目前,依托敦煌研究院强大的实力,凭借高科技人才与先进技术的支持,保护工作成效显著,正持续向科技化、科学化方向发展。

这些系列防护措施显著展现了社会对文物古迹保护认知的持续深化,其保护范围已由起初的基础保护逐步拓展至运用科技手段的全面保护,同时保护观念与策略亦同步演进。此举措不仅有力确保了炳灵寺石窟的长期保存,还为其他石窟的保护工作积累了宝贵经验。

炳灵寺石窟的未来展望

炳灵寺石窟正致力于实施一项全面且系统化的保护与科学管理计划,此计划的核心目标是对石窟本体进行深入的学术探究,并采取一系列预防性措施,以有效抵御自然灾害可能对石窟造成的破坏。通过对当前形势的细致分析,伴随着现代高科技手段的广泛运用,预计炳灵寺石窟的保护水平将实现显著提升,进而确保其获得更加完善的保护措施。

同时,伴随着其声誉的持续攀升,该石窟在文化推广领域的功效亦将愈发显著,进而吸引众多访客慕名而来,领略其千年古迹的独特魅力,从而确保这份古代文化的珍贵遗产能够代代相传。

炳灵寺石窟深藏深厚的历史文化积淀,我们对它能在不懈的维护下实现永恒的传承充满期待。您是否愿意亲自前往,一亲炳灵寺石窟所散发出的非凡魅力?