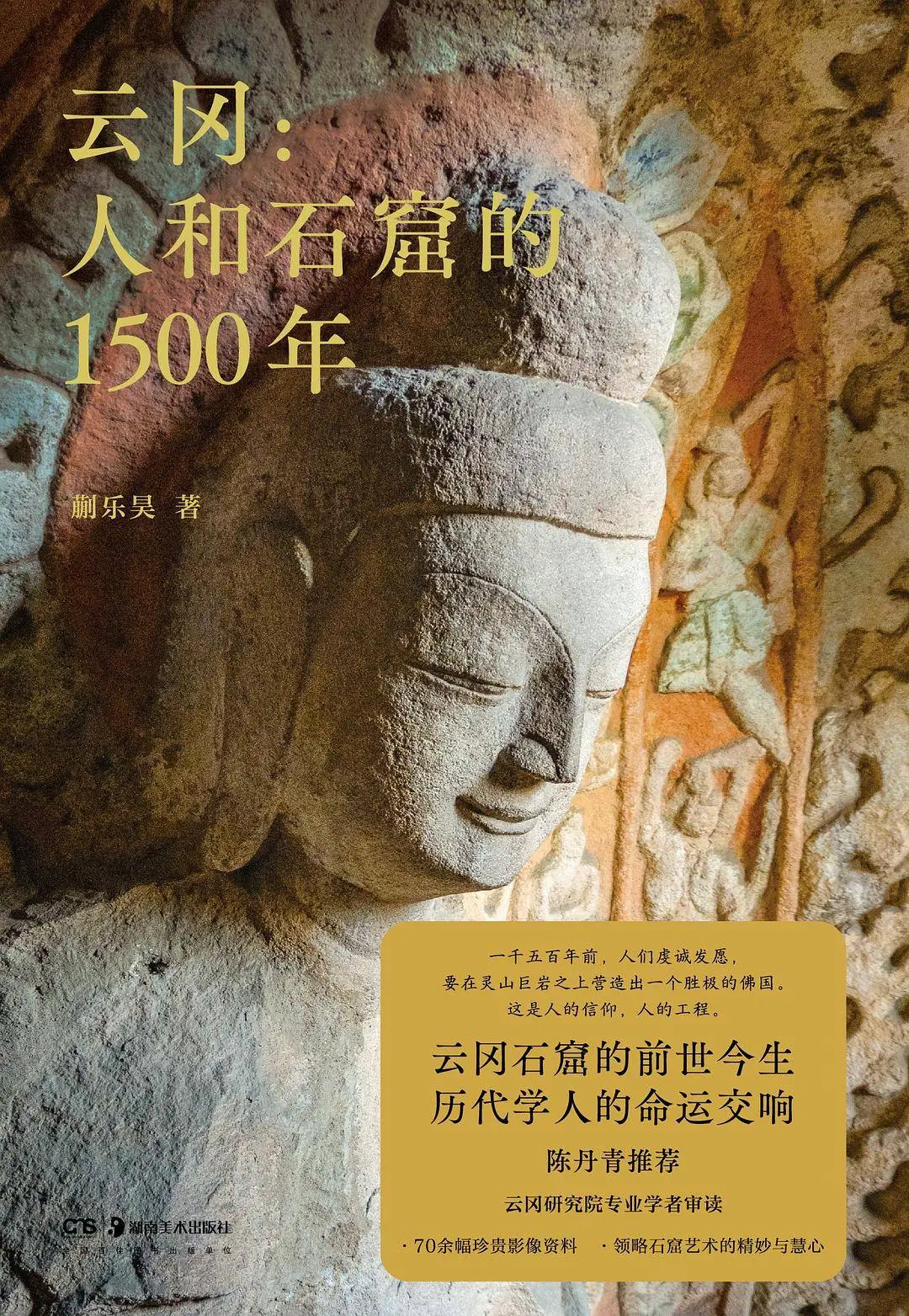

中国境内拥有众多佛教雕塑与洞穴。这些历史悠久且充满神秘感的遗迹,背后蕴藏着众多鲜为人知的资讯。它们宛如待挖掘的宝藏,吸引着人们探寻真相。为何历代统治者对石壁上的佛像情有独钟?这些作品背后又有哪些故事和原因?

宗教与政权的联结

佛教传入我国后,统治者便开始运用其力量。历史上,诸多帝王为求自身福祉,主动借助宗教之力。以北魏文成帝为例,其继位后,在高僧昙曜的建议下,复兴佛法,并依照北魏帝王的形象塑造佛像。此举旨在加强政权稳固。宗教的普及有助于安抚民心,而以帝王形象塑造佛像,则是将政教结合,使民众在信仰佛教的同时,对帝王统治更加顺从。此外,佛窟寺庙的布置等,也向民众传递了统治阶层希望他们认同的观念。

宗教与政权之间的结合并非孤立事件,历朝历代均有此类现象出现。以唐朝为例,唐太宗与佛教的传说屡见不鲜。尽管唐朝以儒家思想为主导,佛教仍对政权稳固起到一定作用。它借助宗教在民众中的广泛影响力,有助于维护社会思想的稳定。

石窟间的相互影响

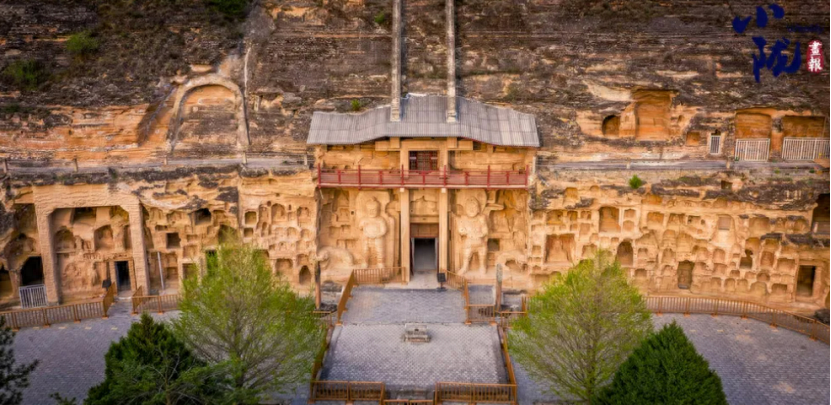

石窟之间相互影响,存在借鉴现象。在北方,石窟群间文化互动显著。如云冈石窟的雕刻技艺、佛像造型等,可能被邻近石窟所吸收。游览这些石窟,如同追溯文化融合的历史脉络。

根据痕迹分析,多个石窟中的佛像造型与雕刻手法展现出一致性。例如,在佛像的服饰纹理描绘上,某些源自外地的风格被引入我国石窟,并经过本土化调整,随后又扩散至其他石窟。这种现象反映了文化在石窟建筑与佛像塑造领域的持续传播与发展。

云冈石窟建造困难

云冈石窟的建造历程充满挑战。当时缺乏现代机械支持,无论是开采石材还是雕刻佛像,每一步都考验着人力。尽管如此,古人的智慧与对佛教的虔诚信仰,使他们成功完成了这一壮举。

史籍中提及,当时开凿石窟所需人力浩繁,物资消耗同样巨大。北魏时代,云冈石窟的建造者逐步攻克重重难关。考古发掘成果,如采石遗存等,证实了古人在恶劣环境中取得的辉煌成就。这些发现对于研究云冈石窟建造的艰辛,构成了关键的考古支撑。

云冈石窟石料利用

云冈石窟开采的石材未遭废弃。古人重视资源,开采所得石材通过石窟前的水道被转运至他处。在大同众多历史遗迹中,可寻见源自云冈石窟的石材。

现代科技手段鉴定结果显示,大同市内包括北魏宫城、明堂在内的古代建筑所用石材,均与云冈石窟的石料来源一致。这一发现揭示了古代对石材的高效利用,同时也从侧面彰显了古人的智慧和对珍贵物质资源的重视。

云冈石窟的汉化元素

云冈石窟在其演变历程中,逐步融入了汉文化的特征。特别是在北魏中期,国家推行汉化政策,这一政策对石窟产生了显著影响。具体表现为,在第9窟和第10窟中,其建筑布局采用了汉式殿堂风格,取代了原本的印度式城门结构,转而形成了具有中式瓦顶的殿阁式建筑。

服饰雕刻的题材广泛采用了汉文化元素。佛教故事的画面布局转变为类似汉籍的短册形式,同时,佛像背后的持剑金刚形象被改为手持拂尘的护法形象。这一变化与冯太后推崇汉地精英文化密切相关,反映了当时文化融合的趋势以及政治力量对文化发展的作用。

洞窟对应的帝王猜想

云冈石窟的洞窟与北魏哪位帝王相关的问题,如同一个未解之谜,令众人费解。这仿佛是一场历史学界的大规模谜题辩论。例如,宿白先生与杭侃先生就这一议题持有各自独立的见解。宿白先生主张第20窟应与北魏道武帝等帝王相对应。而杭侃先生则倾向于认为第20窟应与太武帝等帝王相匹配。

这个未解之谜持续吸引着众多历史学家与考古学家的研究兴趣。两种对立的观点均有其支持依据。然而,究竟哪种观点更为准确,目前尚无明确结论。要得出最终答案,还需依赖更多考古发现和研究资料的积累。

那么,您对云冈石窟的未解之谜及其背后的故事了解多少?或者,您是否有独到的见解?期待各位点赞、分享,并在评论区展开讨论。