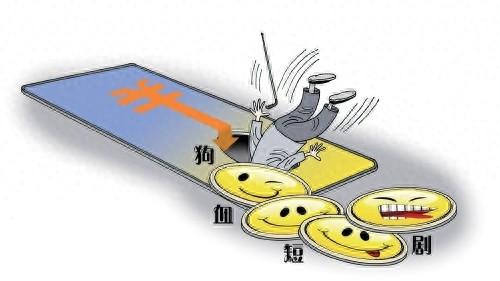

近期,中老年主题的短视频剧作迅速走红,此现象对短视频行业的主流认知产生了显著影响。昔日“小鲜肉”不再独占流量优势,“老戏骨”亦能独立支撑局面。不过,这一现象背后潜藏着诸多值得关注的疑虑,尤其是老年群体遭受过度关注的问题尤为突出。

爆火现象

中老年题材的短剧在各大平台上备受关注,播放量持续刷新纪录。以某些专注于中老年观众的短剧平台为例,其日活跃用户数在短短数月内实现了数倍增长。这一现象主要得益于老年人对该类节目的喜爱,他们不惜投入数小时进行观看。这一火爆趋势反映出中老年市场在短剧领域的巨大潜力。实际上,随着人口老龄化趋势的加剧,老年人口数量不断上升,他们构成了一个庞大的观众群体。在智能设备广泛普及的当下,手机已成为老年人日常生活的一部分,他们越来越多地参与到短剧的观看中来。

随着时间推移至现今,这类短剧的热度已然形成一股流行趋势。社交媒体等多渠道的传播作用下,越来越多的老年群体被吸引参与其中。此外,这一现象不仅限于国内,海外华人社区中的老年群体亦对此类短剧表现出浓厚兴趣。

短剧问题

该类短剧存在诸多问题。剧情设计荒诞不经,频繁出现令人难以置信的反转,如“闪婚老伴竟是豪门”到“老年霸道总裁相亲”等情节,套路化且充满戏剧性。此外,部分短剧采用不规范的商业模式,如强制充值解锁剧情、自动续费等。在扣款前未进行充分提醒,且充值金额固定,退款过程繁琐。案例中,有老人因观看短剧而刷爆银行卡,还有子女发现老人过度消费后试图退款却遭遇困难。

这些问题并非孤立现象。根据多个消费者投诉平台的数据显示,针对短剧收费及退款等问题的投诉量正持续上升。这一趋势对老年人的财产安全构成了重大隐患。

老年群体特性

老年人之所以常成为“围猎”的目标,原因在于他们通常具备“闲暇与财富”的双重条件。退休后,他们拥有充裕的时间,并积累了一定的资金用于消费。此外,他们受到时代等多重因素的影响,前半生可能留下了遗憾,而短剧的故事恰好能够弥补这种内心的缺失。他们寻求情感上的共鸣和情绪上的满足,即便剧情内容可能有些离谱或陈旧,他们也难以抗拒。

众多现实案例表明,此类现象普遍存在。“假靳东”事件凸显了老年人对于情感慰藉的迫切需求。当老年人遇到看似能满足他们情感需求的事物时,他们往往容易放松警惕,进而陷入商家精心设计的陷阱。

被“围猎”危害

老年群体若深陷观看短视频的困境,其负面影响显著。在财务方面,众多老人在商家的诱导下,不慎花费了大量不必要的资金。此外,当子女察觉到父母遭受经济损失时,往往难以进行有效维权。诸多案例显示,许多家庭面临老人财产受损却无法得到解决的局面。

老年人过度热衷于观看短剧,不仅耗费了金钱,更耗费了精神,长时间沉迷于刷剧,对身体健康造成不利影响。子女们往往难以劝阻他们的这一行为,这种情况亦可能破坏家庭内部的和睦氛围。

解决办法之家庭层面

针对这一问题,家庭在解决过程中扮演着重要角色。子女虽然无法全天候陪伴长辈,但仍能通过多种方式关心他们的精神文化生活。比如,在业余时间,子女可以陪同老人散步、交谈、阅读,以此降低他们对短剧的依赖性。

同时,子女可以向父母传授必要的消费知识,提醒他们在短剧消费中警惕潜在陷阱。在许多家庭中,子女通过举例说明相关案例,使父母在观看短剧时变得更加小心,从而规避了部分经济损失。

监管机构肩负重任,理应迅速制定政策,以规范视频平台的统一收费标准。当前,各平台收费标准不一,引发了诸多问题。此外,需加强告知责任,改进自动续费流程,对新用户从注册起就明确告知收费信息,将显著提升效果。同时,开发适合老年人的防沉迷系统及支付方式。

监管部门需从源头加强管理,对备案审核的“入口关”进行严格把控,并对低俗及其他不良短剧实施限制措施。借鉴其他行业的监管成功经验,严格监管有助于行业的健康发展,短剧行业同样适用。此举有助于解决短剧质量上的众多问题,并促成优质内容淘汰劣质内容的良性循环。

短剧对老年人构成“围猎”的现象,成为了一个社会各界都应关注的议题。针对这一现象,我们亟需探索有效的策略以帮助老人规避短剧消费的陷阱。在此,我们期待广大读者踊跃点赞、转发本文,并积极参与评论区讨论,共同为解决这一问题献计献策。