近期,上海城市树木生态应用工程技术研究中心对特定区域进行了生物多样性调查与评估。调查内容涵盖了防控策略、生物多样性保护以及土壤污染等多个领域。这一行动无疑彰显了上海在绿色防控和生态保护方面取得的显著进展。

绿色防控区建设历程

2015年,上海正式开启了无公害防控示范区的建设,该区域被命名为无公害防控示范区。此举旨在推广无公害防治技术。据数据,化学农药的使用量已呈现下降趋势。至2017年,示范区更名为绿色防控示范区,并大规模推广生态调控、生物防治等环保型绿色防控技术。这些举措反映了上海在强化和优化防控手段上的坚定意志。截至目前,全市16个区已建立23个绿色防控示范区,覆盖面积达180公顷,凸显了上海绿色防控工作的持续发展和显著成效。

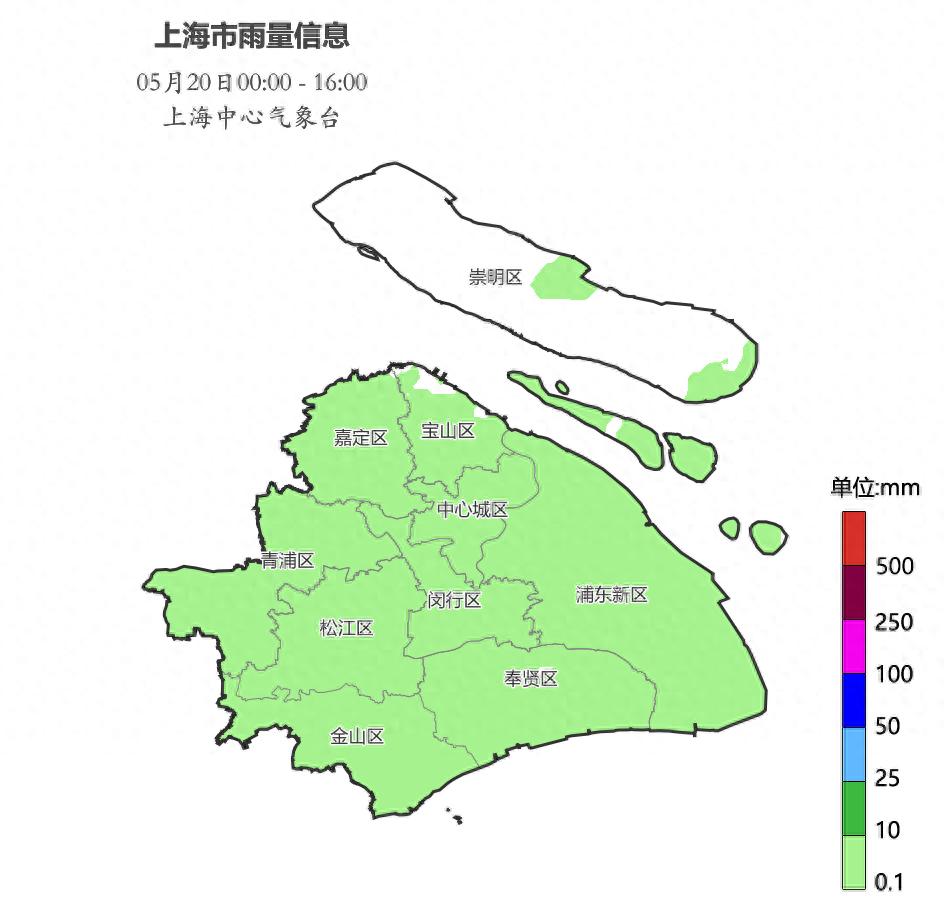

调查区域的特点

本次调查以世纪公园、普陀外环林带及新江湾城绿色防控示范区为研究对象。这些区域因具备显著的典型性和代表性而被纳入研究。其中,世纪公园作为上海较大的城市公园,以其多样的植被种类和成熟的生态系统闻名。普陀外环林带在城市绿化隔离和生态保护方面扮演着至关重要的角色。而新江湾城绿色防控示范区是上海市绿色防控工作的核心组成部分。这些区域的独特生态环境和丰富的生物多样性,为调查提供了丰富的数据支持。

这些区域生态环境多样,孕育了众多生物种类。生物群体间相互作用,构筑了紧密的共生网络。本次调查在多个区域成功收集了丰富的研究资料。

调查评估的内容

调查内容详尽且深入,涵盖了植物、鸟类、两栖爬行动物、土壤微生物及重金属的全面考察与评价。植物多样性在很大程度上反映了当地生态环境的优劣。鸟类作为生态系统中的关键组成部分,其种类与数量的变化直接反映了环境的健康状况。两栖爬行动物的生存状况同样是衡量生态多样性的重要指标。土壤微生物对土壤健康和肥力具有决定性影响。对重金属的评估有助于揭示土壤是否遭受污染。综合这些因素,能够对绿色防控措施下的生物多样性状况及土壤污染状况进行全面而细致的评估。

经过深入分析,每一项调查均严格按照其特定的规范和流程执行。例如,在精确统计植物种类的过程中,或者在识别和分类鸟类的同时,详细记录它们的迁徙路径。这种细致入微的工作对于全面、准确地评估当前状况具有极其重要的意义。

调查工作的意义

本次生物多样性调查与采样活动具有显著意义。该活动为绿色防控示范区的优化与推广提供了坚实的科学支撑。通过深入分析数据,我们能够明确哪些防控手段是有效的,哪些需要改进。这种分析不仅提高了防控措施的科学性,还增强了其实际应用效果。

其次,该措施对监测示范区生物多样性演变的趋势产生了积极影响。在执行不同的防控策略过程中,生物多样性是呈现增长还是减少?这一趋势的准确把握对于依据实际情况调整防控策略至关重要,进而提升防控效果。最终,这一举措将对生物多样性的保护产生决定性作用。若防控措施不当,生物多样性可能遭受损害。而本次工作则是有效规避此类风险的关键步骤。

绿化管理部门的后续计划

市绿化管理部门已发布了一份详尽的后续行动计划。该计划根据本次调查的反馈,旨在对绿色防控措施进行优化和升级。此次改进将包括技术手段的优化和具体实施方法的调整等多个方面,以增强防控工作的实效性。同时,生物多样性的保护将成为加强的重点。这主要通过改善城市绿地的生态环境和建立更科学的生物保护体系来实现。

这些积极的措施显著推动了城市绿地面积的持续扩大。在此过程中,城市绿化不仅满足了当前的生态环境需求,同时也为未来城市的生态建设储备了资源,并奠定了坚实的基础。

为其他城市提供借鉴

众多城市在全国范围内陆续实施绿色防控策略,旨在应对环境保护及生物多样性保护的关键任务。上海此次举措不仅对本城市未来发展带来重大影响,同时也为其他城市提供了宝贵的经验参考。不过,在实施过程中,这些城市或许会遇到不少困惑和挑战。

上海已构建了一套全面的流程体系,该体系包括绿色防控措施的实施、生物多样性的调查与评估以及优化策略的制定。这套流程为其他城市提供了明确可行的操作指南。其他城市可以借鉴上海的成功经验,结合自身具体情况,制定出适合本地的绿色防控和生态发展战略。

各位读者,现提出一探讨议题:在城市绿化及生态防控范畴内,如何有效增强生物多样性?恳请各位提供宝贵意见。同时,我们热切期待您的点赞与分享,并在评论区分享您的见解。