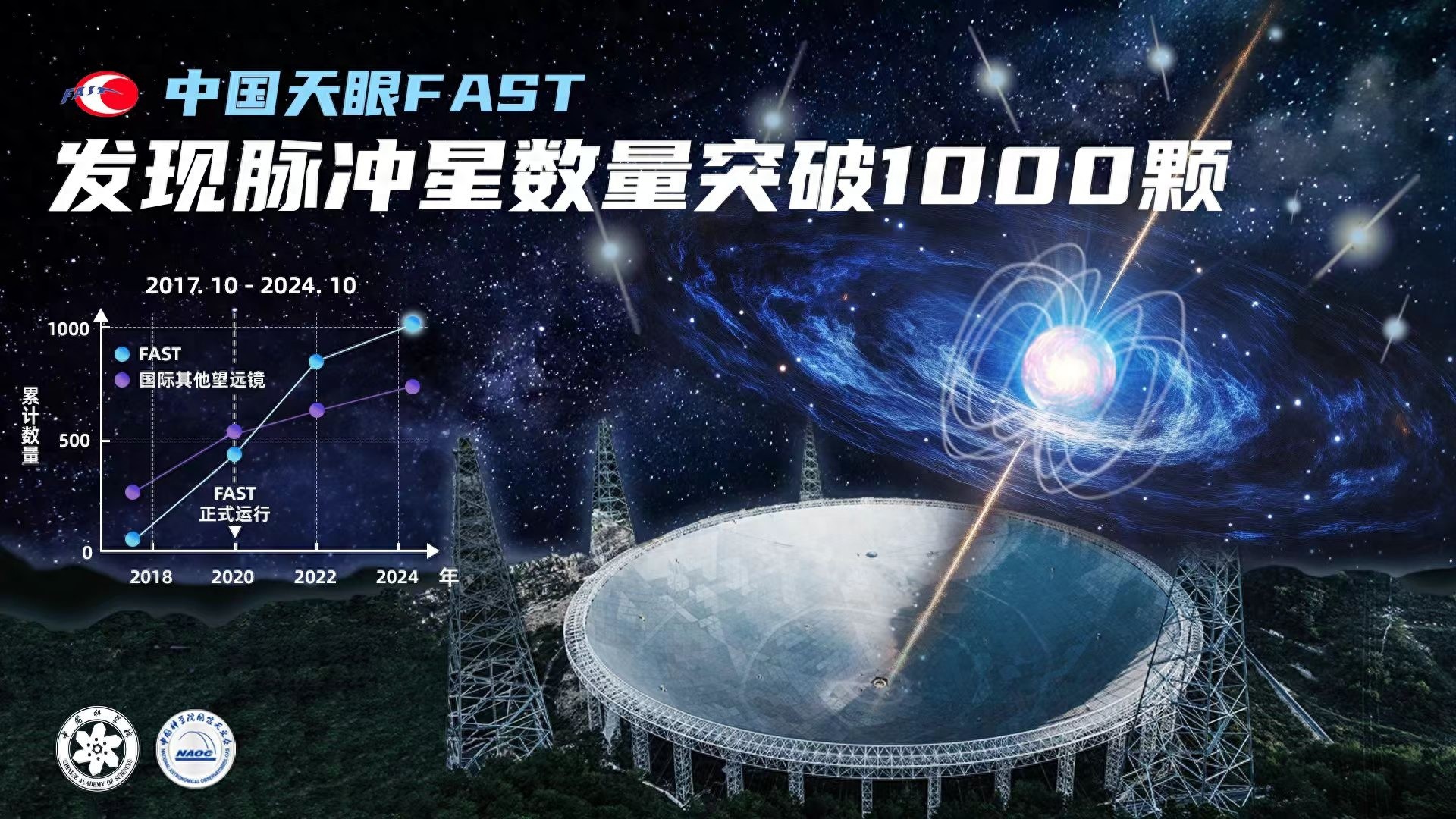

中国天眼项目取得显著成就,再次实现关键性进展,成功观测到一种极为罕见的食脉星现象。这一发现对天文学领域产生了深远影响,标志着研究领域的重大突破,携手助力科学家们共同探索宇宙的奥秘。

发现成果公布

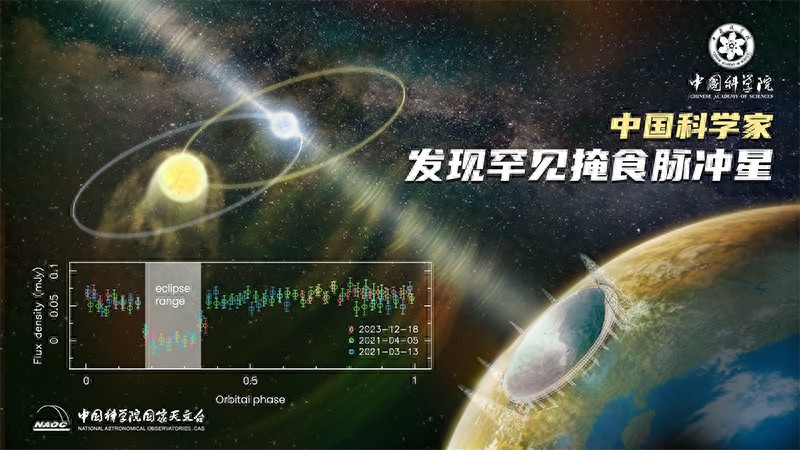

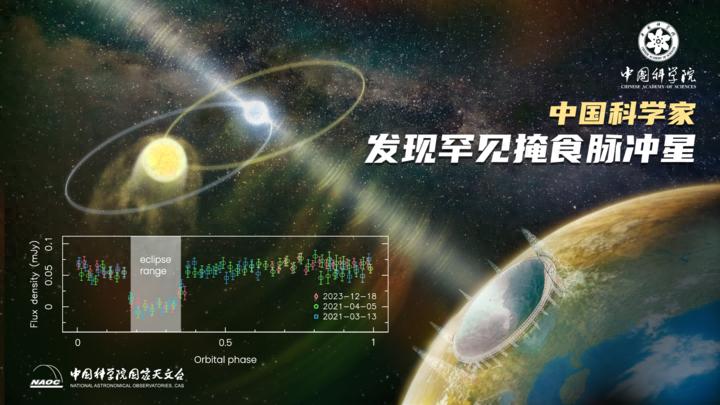

5月23日凌晨,中国科学院国家天文台的研究员韩金林带领的研究团队,其关键成果已通过《科学》这一国际知名学术期刊在线发布。这一成果主要聚焦于利用“中国天眼”这一先进科技设施,在银河系范围内成功识别出一颗名为PSR J1928+1815的毫秒脉冲星。在这六分之一的时间段内,该脉冲星遭受伴星的遮挡,显现出典型的食变特征。值得注意的是,该伴星的质量显著超过一般掩食脉冲星的伴星,这一发现实属罕见。

研究前沿问题

在广袤的银河系内,绝大多数恒星以双星的形式相互陪伴,共同走过了成长的旅程。韩金林指出,双星间的物质交换机制及其发展变化,已成为天文学领域的研究焦点。科学家们迫切地希望揭示,在宇宙演化的历程中,恒星之间的相互作用模式,以及它们的磁场、引力和能量是如何相互交织并引起变化的。

特殊双星系统

在理论研究领域,通常体积较大的恒星会首先转变为脉冲星或黑洞等致密天体。随后,较轻的伴星物质在引力作用下逐渐汇聚,形成一种紧密相连的状态。这两个天体在外层包层中同步发展,这一过程大约持续一千年。当这一演化阶段告一段落,将形成快速自转的致密星和高温的氦星,它们在极为紧密的轨道上相互环绕。然而,这类独特的双星系统存续期极为短暂,大约只有一千万年;在银河系范围内,它们的数量极其稀少,仅有几十个;因此,它们的探测工作显得格外具有挑战性。

脉冲星的发现

2020年,韩金林领导的团队借助“中国天眼”对银河系内的脉冲星进行了细致的观测,成功锁定了PSR J1928+1815。该脉冲星的自转周期为10.55毫秒,而其伴星与其共轨旋转的周期短至3.6小时,且伴星的质量至少与一颗太阳相当。基于这些显著特点,我们合理推断该伴星很可能是一颗高温氦星。

掩食现象推断

韩金林在分析中指出,脉冲星信号的遮挡现象,是由于氦星喷射出的星风物质所引起的。这一发现使我们得以推断,该脉冲星与其伴星在经历了包层演化过程后,形成了一对具有独特性的双星系统。对这两颗星体的深入研究,有望帮助科学家揭示特殊双星系统演化过程中的物质分布和能量释放机制。

成果重大意义

《科学》杂志的审稿人指出,这一发现的重要性不容忽视,它将引领科学家对双星系统公共包层演化的研究迈向新的深度。预计这一发现将为恒星群体演化、致密星吸积过程以及引力波源预测等多个科学领域提供关键的观测数据。这一进展标志着人类在宇宙探索领域取得了新的突破。

关于“中国天眼”这一卓越成就,您有何独到见解?我们诚挚地期待您对本文给予点赞及转发,并且热切地邀请您在评论区分享您的宝贵意见!