双星演化难题待解

在广袤的银河系中,大部分恒星是以双星系统的形态存在的。近年来,双星系统之间的相互作用以及它们的演化历程,已经成为天文学研究的热点问题。在这些双星系统中,通常质量较大的恒星会先进入演化阶段,最终塌缩成为中子星或黑洞等致密天体。该演化历程涵盖了物质累积和轨道变动等复杂情况,但截至目前,科学家们对这一过程的多项具体细节了解尚不充分。

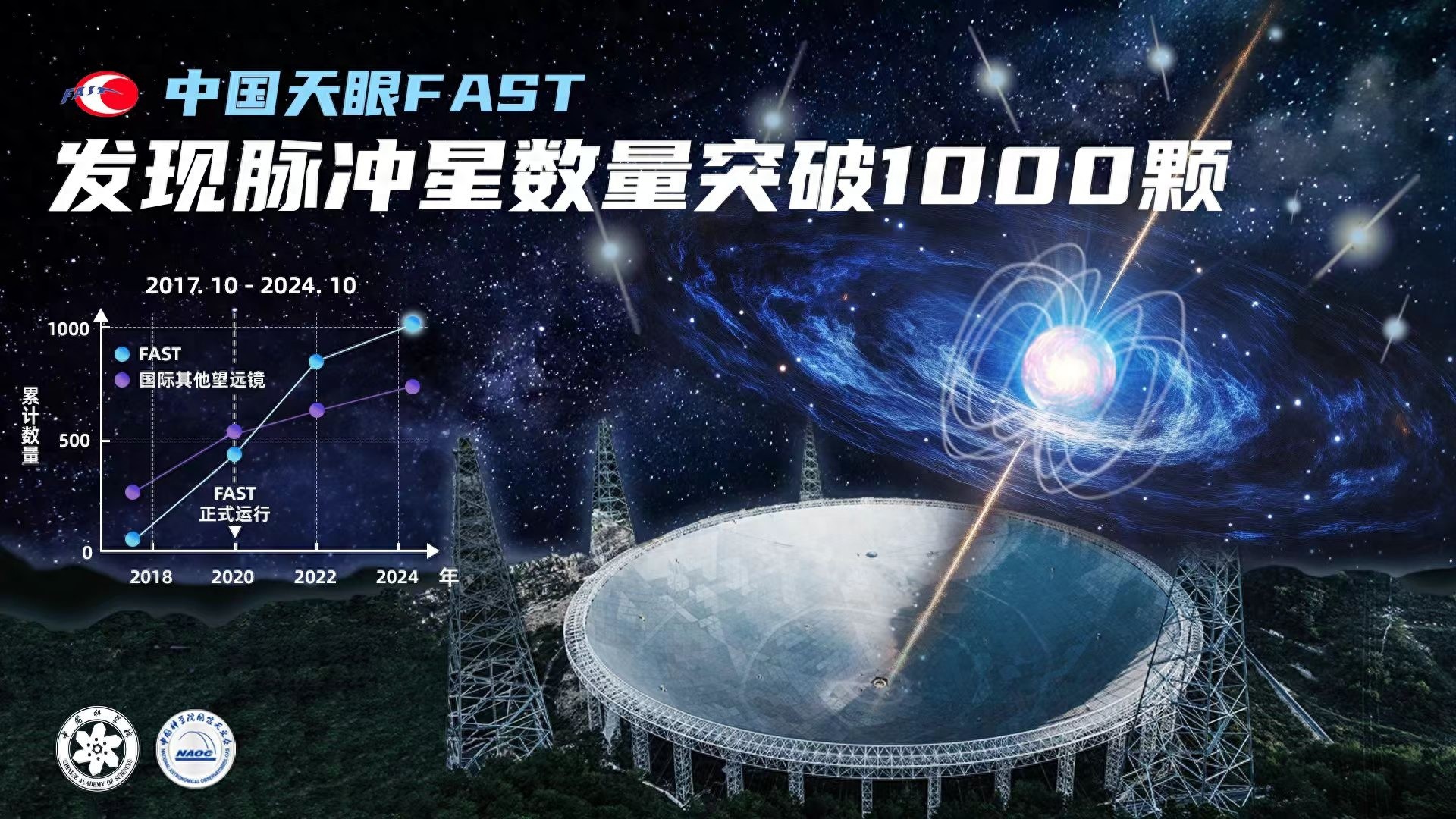

天眼搜索有新发现

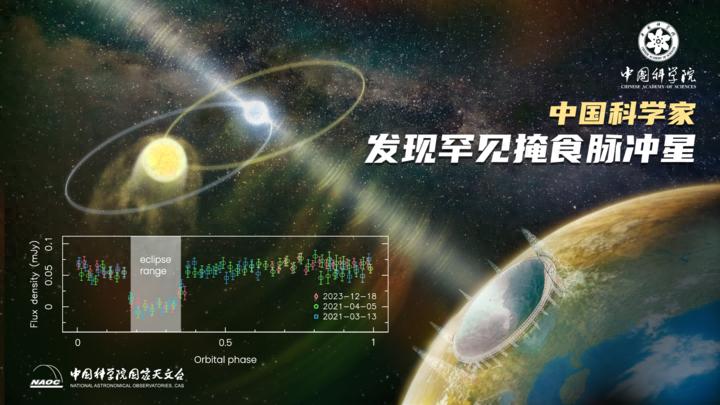

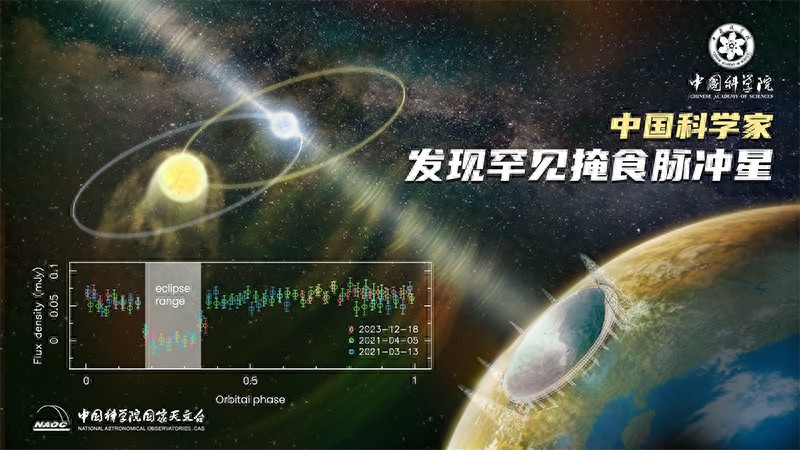

中国天眼FAST具有极高的灵敏度,是脉冲星探测的重要设施。2020年5月,韩金林研究员领导的研究团队运用该设备对银河系进行了深入的脉冲星搜索。他们成功发现了一颗自转周期为10.55毫秒的毫秒脉冲星,该脉冲星被命名为PSR J1928 + 1815。在同年11月,研究人员经过多次连续监测,确认该脉冲星存在于一个直径大约为五十万公里的紧凑轨道内;同时,该脉冲星的公转周期仅为3.6小时。

伴星身份引推测

分析结果揭示,该脉冲星的伴星质量估计至少与太阳相当,这一数值明显超过了在掩食脉冲星现象中通常所见的伴星质量水平。然而,如此狭小的轨道空间难以容纳像太阳这样的大型恒星。在众多限制因素的考量下,研究者最终得出结论,该伴星并非一般恒星或已演化的致密伴星,而是经过共同包层演化的氦星。这一推断为后续研究提供了新的研究方向。

完善恒星演化理论

近期揭示的双星系统正处于双星共同包层演化的后期阶段,其呈现了一种独特的紧密轨道结构。这一发现对恒星演化理论产生了显著影响。该系统为我们提供了深入了解双星演化过程的宝贵机会,涉及两颗恒星逐步接近并形成紧密轨道的机制、物质交换的机理、中子星自转速度的提升以及公共氢元素包层被吹散的现象等多个方面。这一发现对现有的恒星演化理论提供了重要的补充和丰富。

佐证吸积散热机制

在双星演化的序列中,该中子星在公共包层区域迅速聚积了丰厚的物质,这一现象显著提升了脉冲星的自转速率。这一新揭示的双星系统,可能为中微子冷却机制的理论研究提供至关重要的实证支持,对科学家们进一步探究致密星体的吸积物理现象具有极其重要的价值。这一成果将助力研究人员进一步挖掘物质在强大引力场作用下的凝聚现象以及能量交换的机理等相关问题。

提供引力波新认知

该稀有双星系统具备成为引力波生成源头的可能性,这一特性为研究致密双星合并过程和引力波形成机制带来了新的限制性条件。目前,引力波在天文学领域受到广泛关注,而这一新发现使得科学家能够从全新的视角来审视双星从演化到合并,以及最终引发引力波的全过程。美国审稿人Scott Ransom对此项发现表示了高度认可,并强调其科学意义极为突出。

您如何看待这一发现可能引发的天文学新研究方向?我们热切期待您的观点和深入探讨。同时,我们衷心邀请您为本文点赞并予以转发!