昆曲,这一古老而高尚的艺术样式,在现代社会面临着传承与发展的多重挑战。2004年,白先勇推出的青春版《牡丹亭》初露锋芒,此后二十年间持续巡回演出,这一创新举措为昆曲的复兴注入了新的生机,成为文化界的一大亮点。

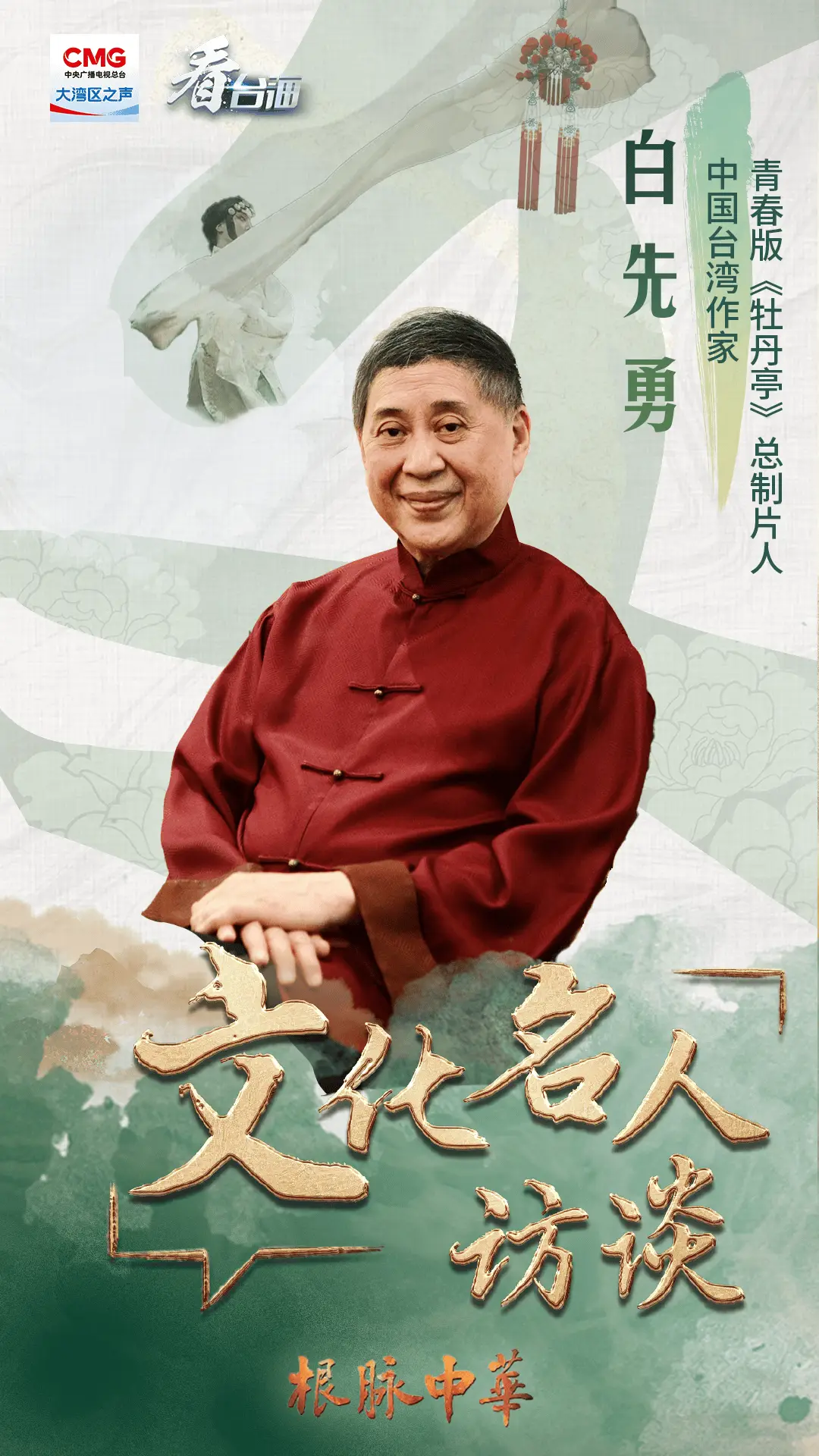

白先勇的文化身份众多

白先勇凭借其在台湾的小说家身份及多个角色而广为人知。他在文学领域取得了卓越成就,《台北人》、《寂寞的十七岁》、《蓦然回首》等作品均成为文学殿堂中的瑰宝。这些作品深入剖析了人性和社会的深层本质。与此同时,他在昆曲领域的贡献亦不容小觑。这一角色的转变体现了他对艺术的广泛涉猎以及对文化传承途径的深入挖掘。白先勇积极参与昆曲的制作与推广,将个人的艺术感悟融入其中,为这一古老艺术注入了新的活力。

台北成为他众多文化活动的重要基地。在这里,他倾力制作了昆曲青春版《牡丹亭》,此举不仅为当地的文化艺术环境注入了新的活力,而且在文化领域,白先勇发起了一项历时多年的盛大文化活动。

昆曲青春版《牡丹亭》的首演

2004年,中国台北成为青春版《牡丹亭》首演的举办地。自此,这股文化热潮迅速扩散。首场演出吸引了众多观众,包括昆曲的忠实拥趸以及被新颖形式吸引的新观众。演出现场座无虚席,场面十分壮观。随后,该演出展开了全球巡回演出。这一版本成为了昆曲文化传播的重要媒介,见证了各地观众对昆曲的热情。所到之处,都为当地观众呈现了一场场全新的文化盛宴。

在全球传播中华传统文化的浪潮中,青春版《牡丹亭》的首场演出取得了显著成就,其重要性显而易见。这不仅标志着昆曲成功迈向世界舞台,更成为众多文化工作者学习与借鉴的典范。

白先勇自称昆曲义工

白先勇,已届87岁高龄,自称是“昆曲义工”。数十载春秋,他不懈地在昆曲这片沃土上耕耘,初心未曾改变。他深知昆曲传承的重要性,凭借坚韧的意志和对昆曲的深厚情感,一路坚守。面对各种挑战,他从未动摇过放弃的念头。在昆曲推广的道路上,他投入了大量的精力和心血。

白先勇先生谈及昆曲时,总是充满激情。他的神采飞扬,透露出对昆曲的深厚情感。这种热爱不仅感染了周围的人,更促使众多人投身于昆曲的传承和保护。他的执着与热情,是昆曲持续发展的关键动力。

培养青年观众的思考

在制作青春版《牡丹亭》昆曲的过程中,白先勇持续寻求方法以吸引及培养年轻观众群体。昆曲若欲实现持续发展,年轻一代的支持不可或缺。在此过程中,虽然培养年轻演员是关键一环,但吸引年轻观众显得更为重要。白先勇对此有着深刻的认识,并已付诸实践行动。

众多年轻观众对青春版《牡丹亭》的支持与喜爱,为他带来了源源不断的动力。这些观众,作为新兴力量的代表,肩负着昆曲未来的希望。他们的积极参与,体现了对昆曲的深厚情感。白先勇针对青年观众采取的系列措施,为传统艺术的发展提供了宝贵的借鉴。

青春版《牡丹亭》经久不衰的原因

评论指出,《牡丹亭》青春版堪称成功推广剧种的典范之作。白先勇评价,该版本在尊重古典传统的同时,巧妙融入现代元素,既不拘泥于古典,又不过度。这恰恰是其二十年来持续受到欢迎的核心原因。传统戏曲的独特韵味和剧中情感,深深打动了众多年轻人的心。每一场演出,都成为了一次古典文化的传播之旅。

华美的辞藻、优雅的舞姿、动听的旋律以及真挚的情感,共同构筑了中国美学的理想境界。这一艺术瑰宝,不仅是我国古典文化繁荣发展的明证,也是世界艺术宝库中的璀璨明珠。众多元素的巧妙融合,赋予了青春版《牡丹亭》对观众的巨大吸引力。

昆曲与文化传承的意义

演出结束,众多年轻观众依依不舍地簇拥在白先勇先生周围。他们脸上闪烁着的光辉,仿佛经历了文化的洗礼,这让白先生心中充满了喜悦。这一现象显示出昆曲及其所蕴含的传统文化对年轻群体产生了强烈的吸引力。

昆曲,被誉为文化宝库中的璀璨明珠,承载着文化传承的使命。白先勇通过个人努力,成功地将昆曲与现代元素相结合,这一创新探索值得赞赏。值得我们深入思考的是,昆曲作为文化传承与创新的典范,还有哪些传统艺术能够借鉴其路径实现发展?我们期待在评论区看到您的观点,同时,也欢迎点赞并转发本篇文章。