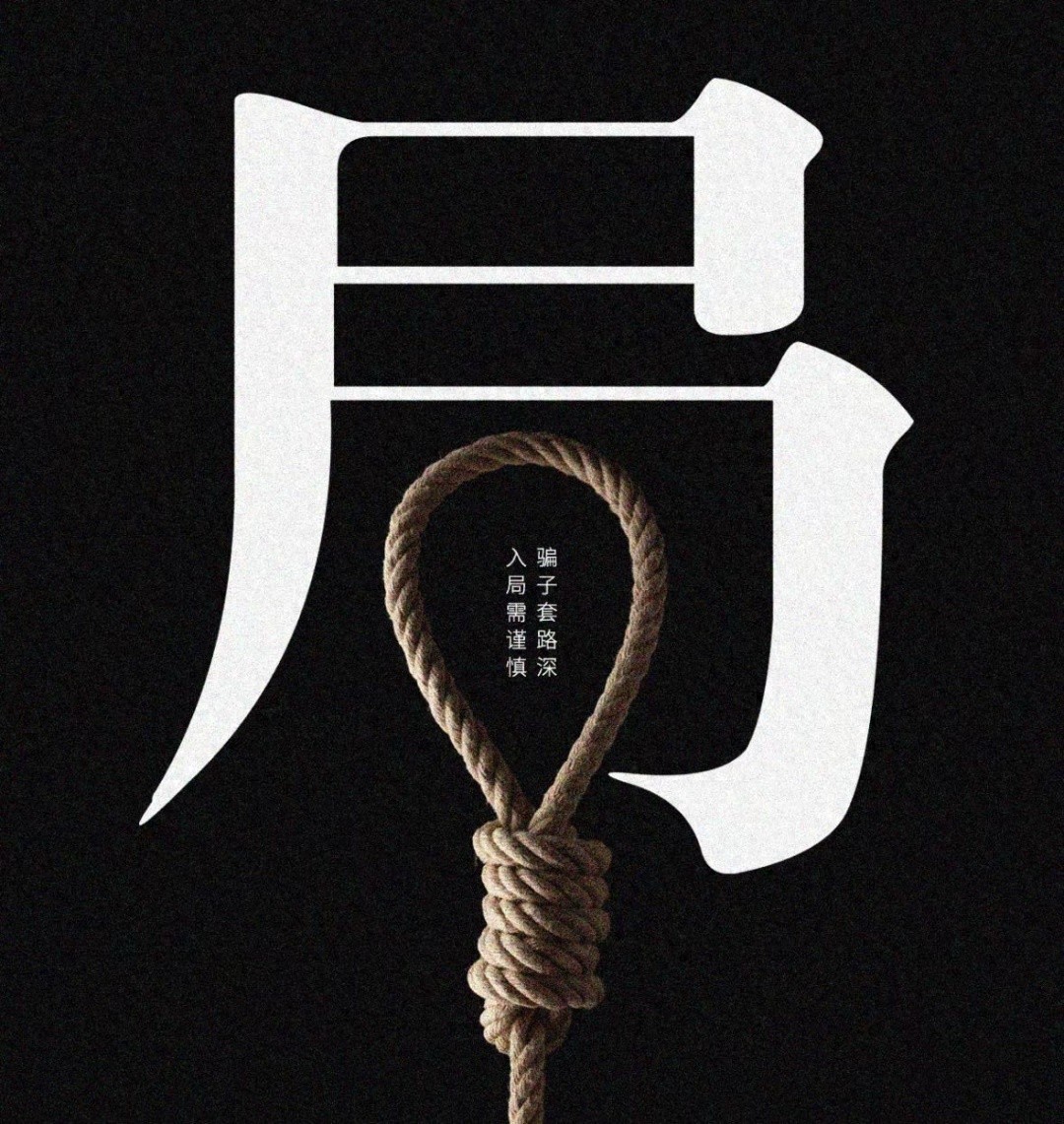

刷单诱饵现骗局

2024年5月至6月,许某的上家(案件另处理)精心布置了一个诈骗计划。他们以“轻松刷单即可返现”为诱饵,引诱大量受害者加入微信群。在群内,上家引导受害者通过微信红包支付刷单款项,并指使他人抢夺红包,以此方式将涉嫌诈骗的资金转移。此手法迷惑了众多人,使他们不知不觉中陷入骗局。

许某参与抢红包

许某加入群聊后,尽管清楚微信红包背后可能涉及非法交易,仍为个人利益而加入。每当受害者发送红包,他迅速抢夺,并利用微信转账将资金集中给共犯。他依红包金额获取一定比例的报酬,此类行为助长了非法资金的流动,对更多人财产安全构成威胁。

掩饰隐瞒罪界定

广州市荔湾区人民法院审理案件的法官龙滋霖明确表示,所谓掩饰、隐瞒犯罪所得罪,是指行为人明确知晓所得为犯罪所得,却依旧实施藏匿、转移、购买、代售或通过其他手段进行掩饰、隐瞒的行为。这里的“明知”既包括直接知晓,也包括根据情况推断应当知晓,且故意隐瞒。例如,若知晓他人进行犯罪活动,却帮助其转换或转移资金。

许某主观的明知

在本案中,许某遵照同案者的指令加入了微信聊天群。他在群内参与抢红包,并将所得资金汇总后转给指定的同案者。此外,他还根据红包金额的比例获得了报酬。这些行为表明,许某在主观上清楚认识到资金的非法来源。出于个人利益的驱动,他不顾法律法规,为犯罪活动提供了帮助。

抢红包也是转移

龙滋霖对微信群抢红包是否构成“转移”犯罪所得进行了阐述。“转移”不仅涵盖实体空间的移动,亦涉及通过虚拟账户和支付手段改变资金流动方向。许某通过“抢红包”手段,帮助他人将赃款分散,并转移至特定账户,其行为本质上属于“转移”犯罪所得,意图切断赃款与上游犯罪的联系。

网络犯罪新手段

网络支付广泛应用的当下,犯罪分子通过网络手段隐藏非法所得的现象日益明显。微信红包常被用作“兼职赚取佣金”的幌子,吸引学生和自由职业者等群体。借助微信的社交特性,这些红包被伪装成正常交易,对资金进行分割处理,从而提升了非法资金转移的隐蔽性,为打击犯罪活动带来了新的难题。

群众需提高警惕

龙滋霖向公众发出警示,强调提升法律认知的重要性。他特别指出,面对来源不明的红包资金、要求迅速转入指定账户、通过抢红包将资金转入特定账户以赚取佣金等行为,公众需提高警惕。由于贪念作祟,许多人可能被这些手段误导,最终成为犯罪活动的帮凶。

避免沦为工具人

公众应抵制涉及非法资金流动的行为,不应因微薄利益而冒险行事。遭遇诱惑时,需保持理智,慎重判断行为的合规性。若察觉到异常,应立即向相关机构报告,携手保障社会安全与稳定。

案件警示意义大

该案件对众人发出了警示。它暴露了犯罪分子通过网络社交工具进行违法活动的手段,提示司法机关需持续提高打击此类违法活动的效率。此外,此案亦使公众意识到网络犯罪的复杂性和不易察觉性。司法机关有必要加强法律知识的普及和宣传,使更多的人掌握相关法律常识。

维护网络安全需合力

保障网络安全需各方齐心协力。政府需强化监管职能,提升对网络违法行为的惩治力度;企业需提升技术防护,避免支付系统被非法利用;民众应提高警惕,自觉抵制非法行为。唯有凝聚共识,方能构筑稳固的网络空间。

犯罪手段不断变

该案件揭示,犯罪手法持续演变。不法者运用科技工具,使得犯罪活动更难被发现。他们不断更新手段,以骗取更多人的信赖,进而获取非法收益。因此,我们必须持续保持高度警觉,积极学习新的预防知识,以应对多样化的犯罪形式。

持续打击不放松

司法机关需不断对这类犯罪活动进行严厉打击,并构建长期有效的防治体系。同时,增强与各相关部门的协同合作,提升案件侦破的成效。鉴于网络犯罪可能跨越多个国家与地区,国际合作亦至关重要。唯有采取全面措施,方能使网络犯罪的扩散得到有效控制。

群众在面临网络环境的复杂性时,对应对类似陷阱是否具备信心?诚邀大家发表个人观点,并给予文章点赞及转发,以使更多人认识到这类犯罪,增强自我保护意识。