驱动器成为关键突破

清华大学航天航空学院柔性电子技术国家级重点实验室的张一慧教授领导的研究团队在微型驱动器研发方面实现了重要突破。他们开发出体积极小的微型驱动器,其尺寸仅几毫米。这种微型驱动器对微型机器人至关重要,相当于人体心脏,赋予了机器人可控变形的能力。这一成果体现了我国在微型机器人基础技术领域的强大研究实力。

近期,微型机器人的发展遭遇了驱动器性能的瓶颈。然而,新型驱动器的推出,有效突破了这一障碍。这一突破宛如一把开启新领域的钥匙,为微型机器人拓展了更广阔的发展前景。科研人员的不断努力,换来了这一显著成果,其重要性显而易见。

变形能力独特惊人

张一慧教授提到,新型驱动器具备卓越的变形与固定功能。借助电控技术,该驱动器能够连续变形至各种形态,并能稳定保持这些形态。此前,小型驱动器无法实现这一功能。但清华大学的研究团队已成功突破这一技术。这种性能的显著增强,大幅扩展了微型机器人的应用领域。

该驱动器增强了微型机器人在多样化环境中的适应能力。在复杂且空间受限的环境中,机器人能够灵活调整自身形态,实现顺畅移动。同时,通过设定固定的动作模式,微型机器人在执行任务时表现出更高的稳定性和效率,显著减少了不必要的动作导致的能量浪费。

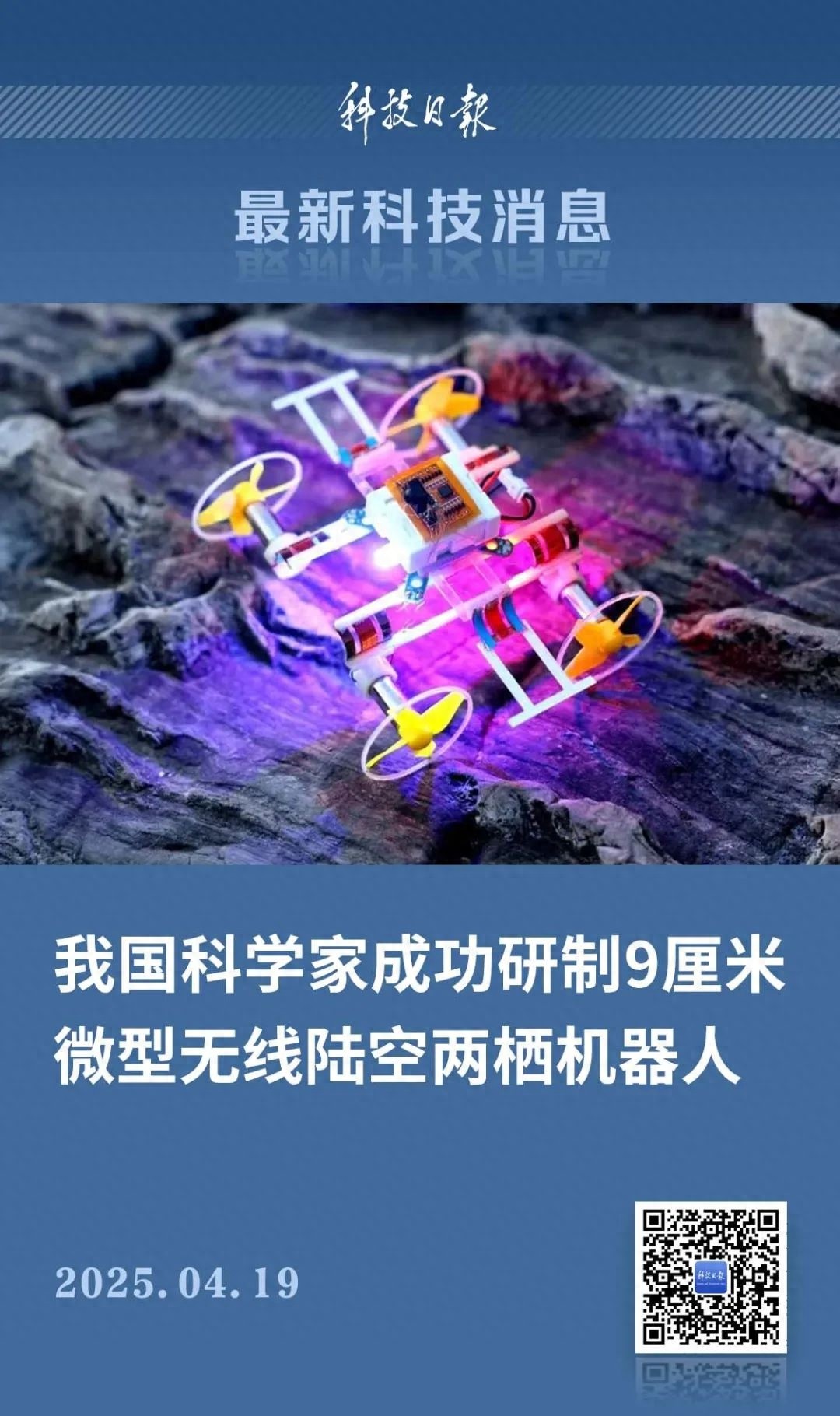

研制陆空两栖机器人

研究人员运用自研微型驱动器和团队创新的模块化技术,成功研发出全球最小体积、最轻重的微型无线陆空两栖机器人。该机器人尺寸仅9厘米,重量仅为25克。该创新成果于4月18日晚在《自然·机器智能》期刊上线上公布,迅速在全球科研领域引发了广泛关注。

该机器人具备地面行进与空中飞翔的双重功能。通过驱动器的辅助,它能够快速转变操作模式。在地面上,其行进速度高达每秒1.6米;而在空中,其飞行表现同样出色。无论面对复杂地形或是空中环境,它均能自如穿梭,为相关研究和应用领域提供了稳固的实物模型支持。

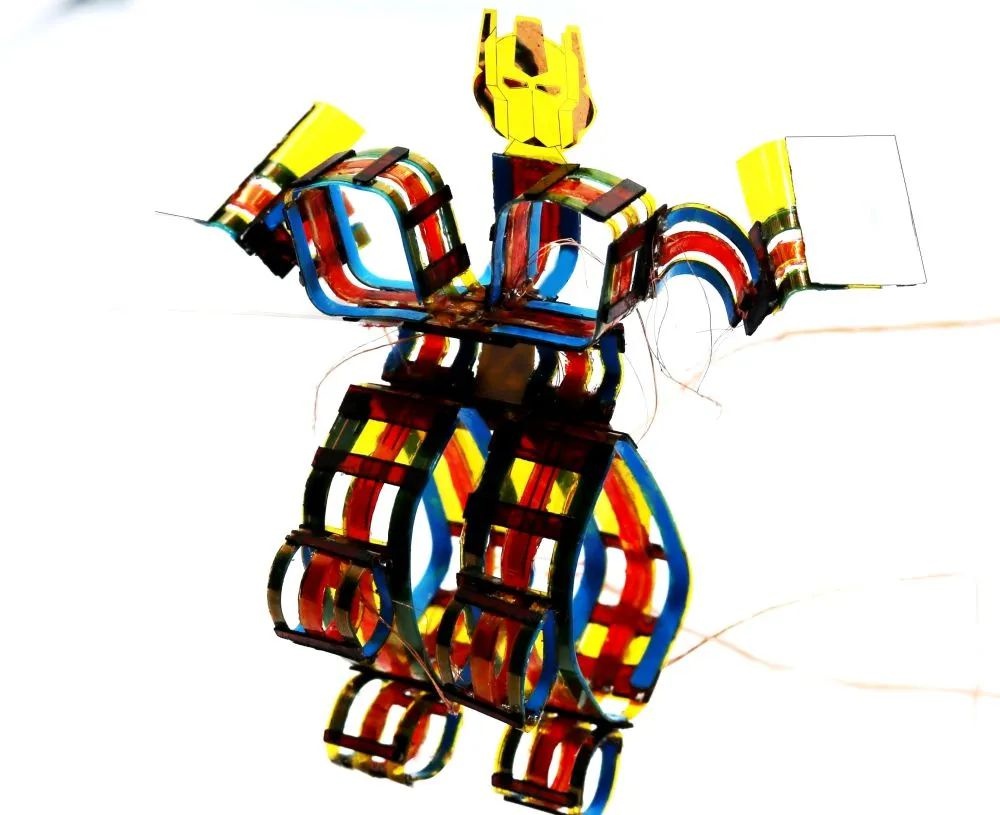

迷你“变形金刚”诞生

研究团队成功开发了一种陆空两栖型机器人。该机器人装备了十余个驱动装置。他们打造了一款体积小巧的微型机器人,其尺寸为4.5厘米,重量仅0.8克,外观类似“变形金刚”。这款机器人由多个驱动单元组合而成,结构类似于拼装玩具,操作便捷,动作敏捷,且具备执行多种复杂变形的能力。

微型“变形金刚”设备揭示了微型驱动器在多样化机器人形态中的潜在应用价值。设备体积微小,制造工艺高超,功能表现卓越。在微观环境的探测与模拟领域,该设备有望扮演关键角色,其未来的发展动向备受业界瞩目。

为科研提供新思路

张一慧指出,这一成果为微型机器人的研发与应用贡献了创新见解与路径。成果不仅涉及多款新型机器人的研发,更关键的是,它带来了一套全新的技术与方法。借助这些技术与方法,科研人员能够开展更深入的研究并实现突破。

在微型机器人研究领域,多个科研团队遭遇了驱动器性能的限制。清华大学的研究成果如同照亮前路的灯塔。其他团队能够参考其开发新型驱动器的策略与设计技巧,进而加速推进自己的科研项目。

未来应用前景广阔

该微型陆空两栖机器人具有广泛的应用潜力。在设备故障检测与维护领域,它能进入狭窄空间,对内部问题进行精确识别。同时,在地质勘探和文物调查方面,它能在复杂地形中迅速定位,高效完成数据采集和勘探工作。

未来,在面临复杂性和高风险的特定情境中,该机器人具备取代人类执行多项任务的潜力。例如,在火灾救援中,它能搜集环境信息,向救援团队提供关键资料;在涉及有毒有害物质的化工领域,它能执行设备检测,降低人员遭遇危险的风险。同时,关注该小型陆空两栖机器人在其他行业或场景中能否发挥核心作用亦十分必要。