案起未履约

近期,天府新区法院审理了一起因拒绝执行判决而引起的强制执行案件。在该案中,李某与A公司因劳动报酬问题产生纠纷,法院判定A公司需向李某支付8000元。判决生效后,A公司未按法律文书规定履行支付义务,李某遂向法院提出强制执行申请。

承诺与筹币

在执行前的催促阶段,A公司的法定代表人谢某向法院承诺将现场履行债务。随后,谢某携带了一个装有约20多斤硬币的袋子抵达法院。他宣称这些硬币是他经营店铺多年所积累的,意图用这些硬币向申请人清偿债务,并要求申请人亲自逐一核实硬币数量,以确保案涉款项的结清。

质疑与核实

李某对谢某的行为感到极度不满,他提供了证据显示谢某的硬币系从银行柜台直接取得,而非长期储蓄所得。经承办团队核实,硬币上标注的年份均为2024年,与谢某所述的长期积蓄情况存在显著差异。进一步调查发现,谢某此举实因对申请执行人怀有怨恨,故采取此策略以泄心头之恨。

释法与对峙

执行法官向谢某指出,其兑换硬币以履行义务的做法构成故意阻挠执行和恶意履行,这一行为不仅违背道德,还有可能违法。尽管如此,谢某态度傲慢,坚持认为硬币是合法流通货币,并声称申请人可任意决定是否接受,展现出毫无理据的态度。

惩戒与醒悟

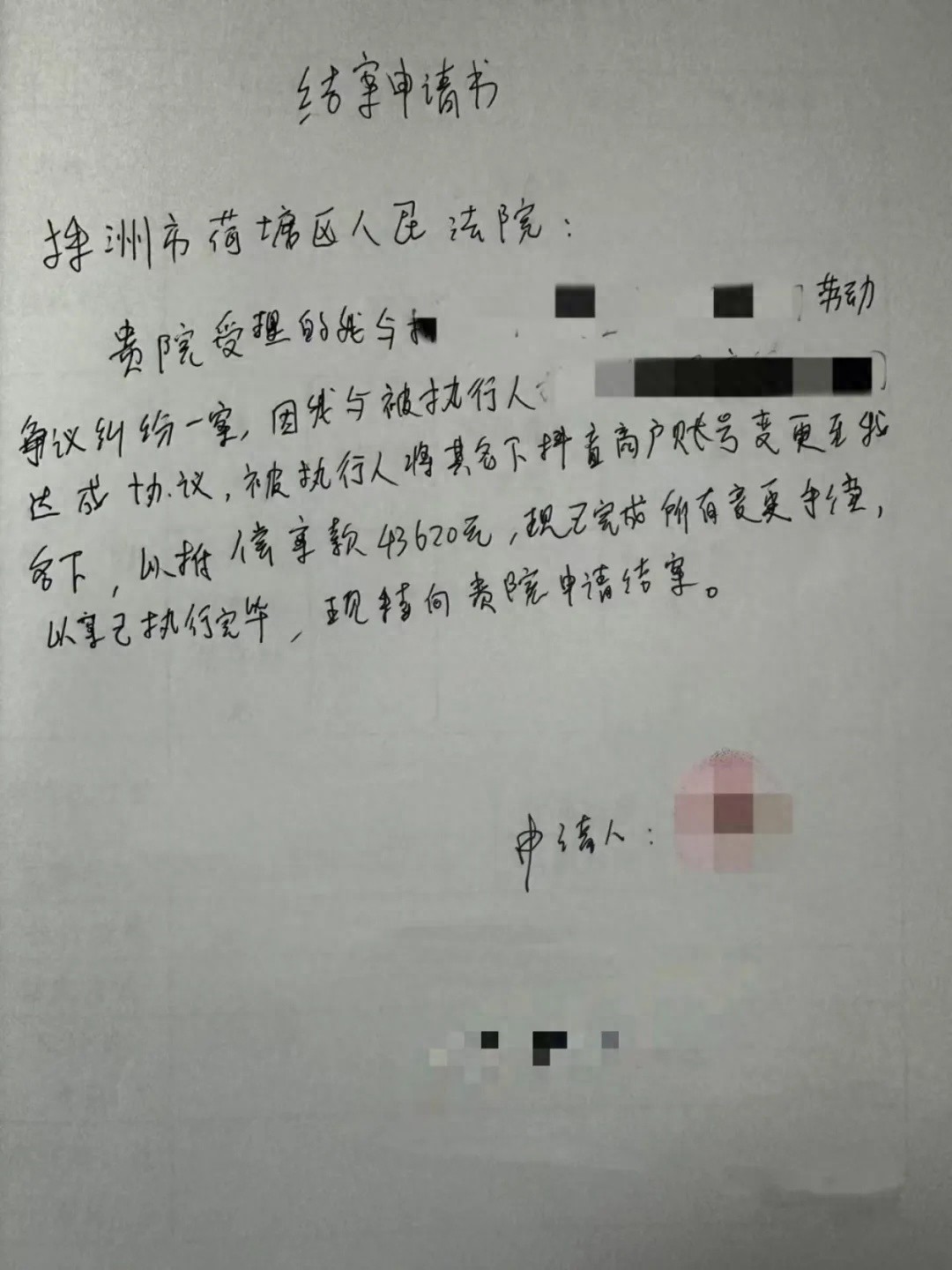

执行法官针对被执行人故意挑衅法律权威的行为,进行了严肃的批评教育。被执行人被要求逐一核实硬币数量,确认无误后履行支付义务。在清点过程中,被执行人情绪失控,主动承认了错误,并向法院提交了悔过书。之后,被执行人通过银行转账完成了支付,案件得以当场执行终结。

法理与警示

每个公民都有按时执行生效法律文书所规定的义务。尽管硬币作为法定货币,单位和个人均不得拒绝接受,但若仅因发泄情绪而采取消极手段抵制执行,此举不仅会加重法院的工作负担,亦会导致司法资源的无效消耗。法院将根据妨碍执行行为的严重程度,依法予以处罚。针对此类恶意执行判决的行为,您如何看待实施更为高效和有力的惩罚手段?