四川彭山区江口街道凯旋村的寂照庵中,藏有一处距今约200年的古老石刻。这些石刻宛如一本无声的历史篇章,吸引了众多人士前来探索其深藏的秘密。

石刻起源

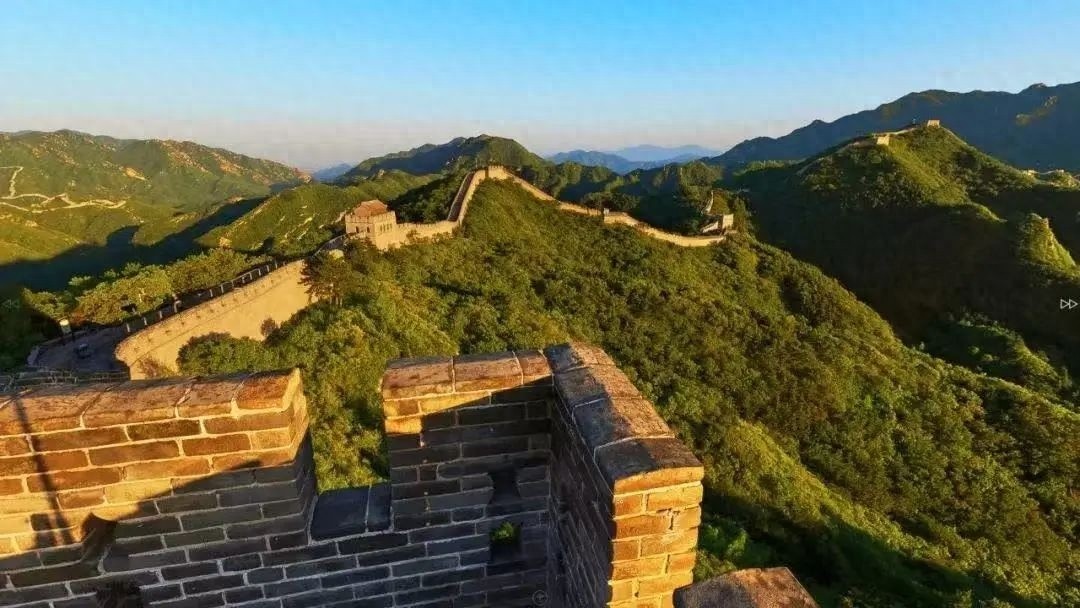

寂照庵内,一块神秘的石刻镶嵌在长达70米的岩壁之上。其历史最早可追溯至清道光年间,即1821年至1850年之间。经历了180多年的风雨侵蚀。古人选择在此刻下这些文字,可能是为了颂扬自然之美,也可能是为了将自己的情感与思想永久保存。石刻作品涵盖诗篇、题记、对联等多种艺术形式,仿佛一部露天石质的历史书籍,默默讲述着往昔的传奇。

醒目石刻

第17号石刻位于17列石刻之中,格外引人瞩目。“清凉境”三个大字以楷书书写,笔力遒劲,两旁配以“青山常伴万古,绿水长流千秋”的对联。立于石刻之前,人们仿佛能体会到古人寄情山水的悠然情怀和宽广心境。这些简练的文字,映射出古人对自然的崇敬与深情,即便时光荏苒,其文化魅力依旧历久弥新。

珍贵记载

在众多石刻中,3号石刻显得格外宝贵。该石刻详细记载了以吴金鼎为团长的川康古迹考察团在彭山江口发掘崖墓的考古过程。这些记载为研究四川汉代崖墓文化提供了关键实物证据,使后人得以洞察考古的步骤与成果。对文物研究者及历史爱好者而言,它成为了开启历史之谜的钥匙。

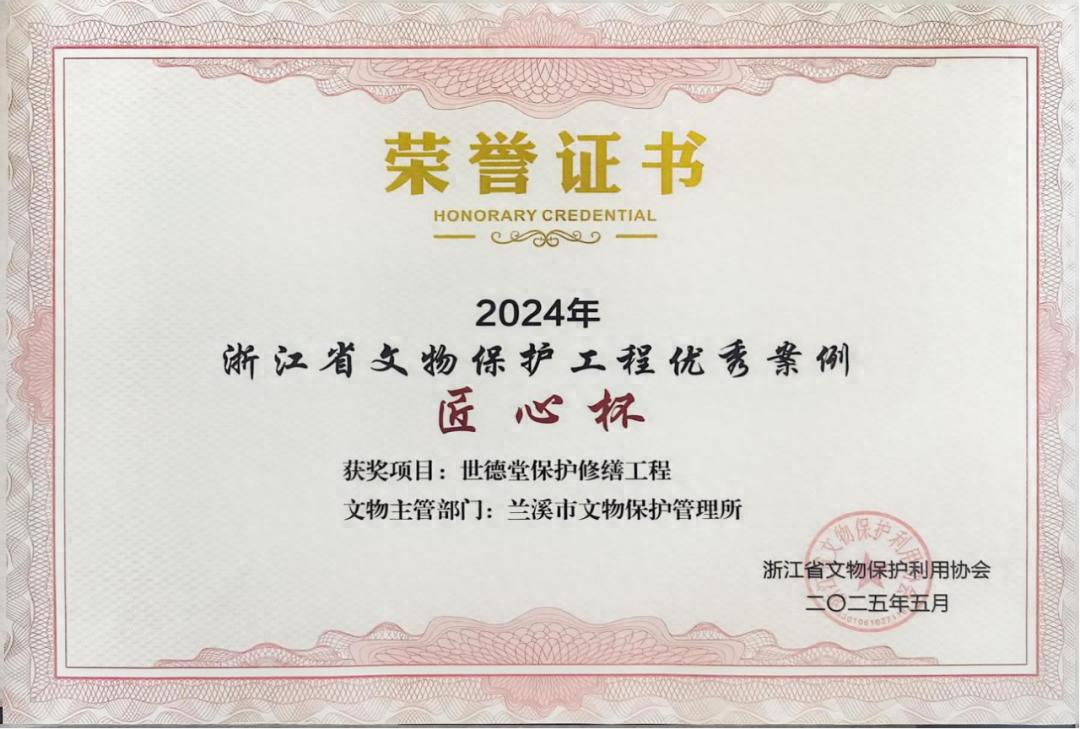

1988年,该石刻被认定为县级文物保护单位。自那时起,相关部门实施了一系列保护措施,致力于维护这些宝贵文化遗产。尽管经历了自然风化的影响,得益于各方的共同努力,这些石刻至今仍保持完好状态。目前,该石刻已成为江口街道的文化象征,记录并见证了当地历史文化的延续与进步。

文化影响

寂照庵中的石刻吸引了众多文物研究者、历史发烧友及游客。研究者通过石刻探索,对古代文化和历史有了更深的认识;历史发烧友被石刻中的故事所吸引;游客在欣赏石刻之美的同时,亦能领略到传统文化的独特魅力。这些石刻成为传播和推广地方文化的重要媒介。

未来展望

社会发展之下,石刻保护与开发面临新的挑战与机遇。首先,需持续增强保护措施,运用更高级技术手段避免石刻遭受更多损害。其次,通过恰当的开发,使更多人得以接触和了解这些宝贵的文化遗产。例如,举办文化展览、推广文化旅游路线等。

关于此类文化遗产,公众普遍关注如何协调保护与利用的矛盾。我们诚挚邀请您在评论区发表见解,同时,恳请您点赞并转发本文,以增进公众对彭山区寂照庵“露天石书”的认知。