5月21日,小满节气如期而至,夏季的炎热气息逐渐显现。在江南地区,养蚕者们正忙于日常事务。与此同时,一件南宋时期的单衣,承载着千年的丝绸历史,在科技的助力下,重新绽放出耀眼的光彩。这件衣物所蕴含的传奇故事,同样吸引了众多人的关注。

小满蚕忙民俗浓

5月21日,小满节气正式降临,标志着江南地区气温逐渐升高,炎热感日益明显。在这一时期,桑蚕养殖业正处于关键阶段,蚕虫开始向更高位置迁移,为结茧做准备。节后,蚕农们将收获茧子,并开始缫丝工作,同时他们也将欢庆“祈蚕节”。蚕乡各地举办着诸如“清扫蚕花地”、“敬奉蚕神雕像”等热闹的传统仪式,众多蚕农云集于此,他们通过参与这些民俗活动,共同勾勒出一幅独特的蚕桑生活时间轴。

千年蚕桑记忆深

我国是全世界最早开始进行蚕桑种植的国家之一,其蚕桑文化拥有深厚的历史底蕴,至今已有五千年的传承。蚕桑产业不仅是一项至关重要的经济行为,而且象征着我国悠久的丝绸历史。以南宋时期黄昇墓出土的紫褐色罗印金彩绘花边单衣为例,这一文物充分展现了蚕桑文化的辉煌成就。中国丝绸博物馆收藏的此件单衣,采用纱罗材料精心织造,其制作工艺展现了千年传承与创新的杰出纺织技术。

南宋单衣工艺精

罗类丝绸的制作流程繁琐,对织造技艺有着严格的要求,体现了南宋丝绸工艺的最高成就。这款单衣选用二经绞素罗作为面料,其质地轻薄且触感细腻,透气性能优良,同时呈现出一种轻盈而飘逸的质感。衣襟部位通过印金填彩和彩绘技术进行装饰,营造出强烈的视觉冲击,成为700多年前宋代贵族女性竞相追求的流行服饰。该服饰工艺高超,背后凝聚了众多蚕农的辛勤汗水,正如古诗所言:“身着华丽锦缎者,非亲手养蚕之人。”

脆弱单衣待拯救

该紫褐色罗印金彩绘花边单衣在地底沉睡已近800年,期间遭受了地下水浸泡、尸体分解产物以及微生物的严重侵蚀,导致其出土时状况极其糟糕。自半个世纪前开始,该衣物的机械强度几乎完全丧失,严重腐朽,轻轻一碰便会破碎,因此只能被存放在库房内,无法向公众进行展示。为此,中国丝绸博物馆的文物保护团队发起了“拯救工程”项目,该项目的目的是为了恢复其原有的风貌。

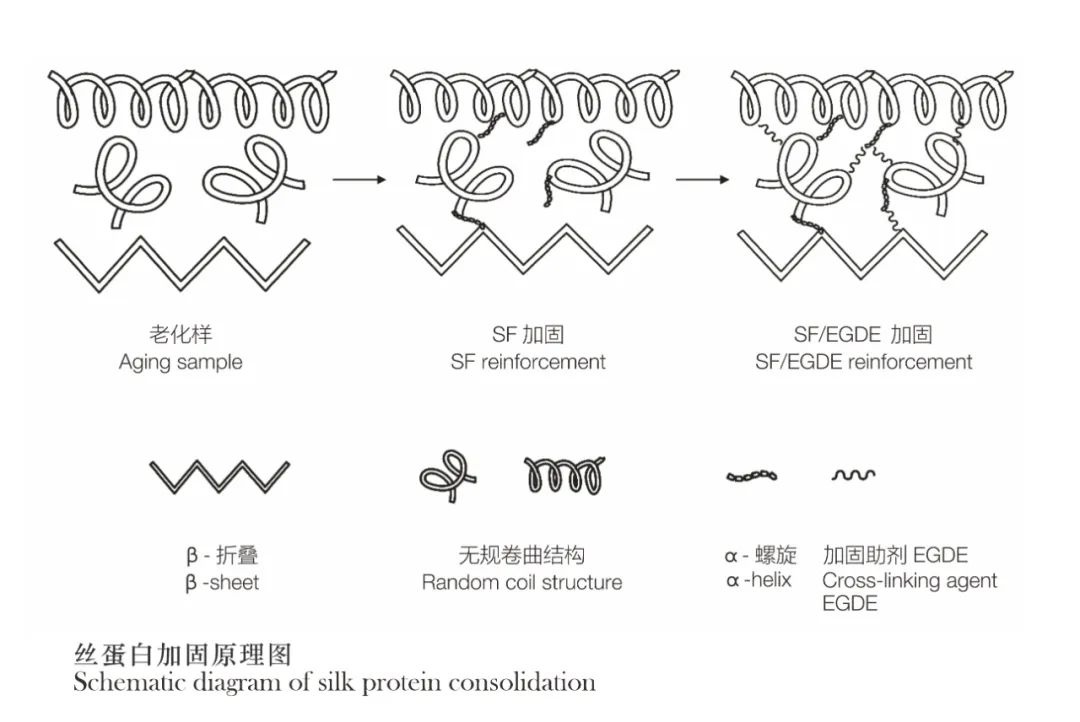

同源加固显奇效

在文物保护领域,一种名为“同源加固技术”的加固方法被广泛应用。该技术的核心原理涉及蚕丝蛋白的水解,从而生成丝肽或氨基酸。随后,这些物质通过接枝助剂的作用,在分子层面强化了易损的丝绸织物的结构。加固材料与被加固物品在分子层面表现出极高的相似度及优异的兼容性,这一特点与文物保护的核心原则相吻合,并且减少了使用其他加固技术可能引发的材料老化等潜在风险。经过加固处理,单衣的拉伸性能等关键性能指标得到了显著提升。

科技匠心绽文明

中国丝绸博物馆的展馆之中,经过精心修复的古代单衣熠熠生辉。这些服饰不仅彰显了南宋时期贵族女性的流行潮流,同时也生动地描绘了海上丝绸之路曾经的辉煌历史。科技与工匠精湛技艺的结合,使得这件久未公开展示的文物重现光彩,同时也让传统的蚕桑文化重新焕发了活力,见证了自然界生长的壮丽景象以及文明传承的不断进步。

您对这件经过修复,恢复昔日光彩的宋代风格单衣所蕴含的历史细节,有哪些特别关注的部分?