科技特派员扎根山区

陈官菊,浙江省农业科学院亚热带作物研究所的研究员,自担任泰顺县彭溪镇科技特派员以来,已坚守山区五年。她致力于土地耕作,致力于攻克耕地利用的难题。考虑到当地水稻种植的经济效益不高,她积极为农民探索增加收入的途径,并开展了冬闲田的高效利用研究。

该山区农田正遭遇挑战,冬季闲置土地资源未得到充分利用,这影响了农民的经济收入增长。陈官菊对此现象表现出担忧,她认识到必须探索新的种植技术,以改善现状并为当地发展带来新活力。

发现冬闲田新机遇

陈官菊对冬季闲置农田资源进行了有效开发。她进行了深入的研究,与众多相关人士进行了交流,并收集了丰富的资料。经过持续的努力,她成功探索出了冬季种植羊肚菌的技术。研究显示,羊肚菌的生长特点与冬季气候相匹配,能够充分发挥冬闲田地的潜力。

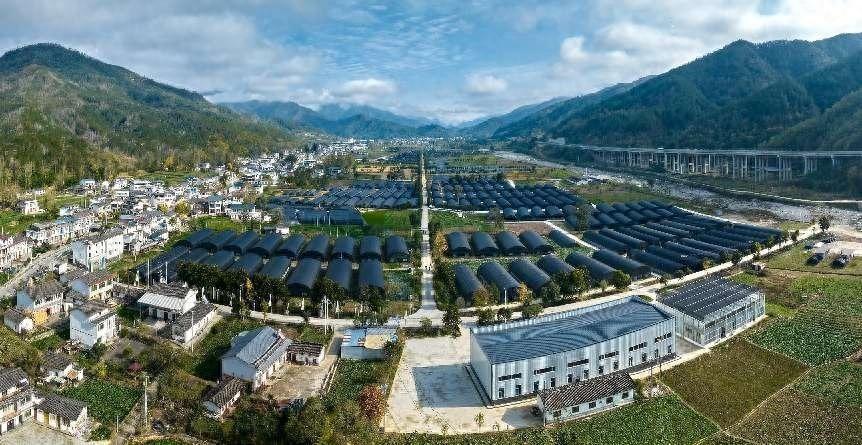

夏稻冬菌的种植方式随之出现,5月至11月主要种植优质稻米;12月至次年4月,则利用冬季闲置土地种植羊肚菌。此轮作体系充分利用季节变化带来的光照、温度和水分等资源,满足了各类作物生长的独特要求。

轮作模式激活土地价值

推广“水稻与羊肚菌”轮作模式,为农田注入了新的活力。该轮作模式突破了单一作物种植的局限,显著提升了土地的利用效率。在采用此轮作技术之前,每亩耕地的年收入未超过2000元;而运用这项新技术后,每亩收入大幅增加,几乎达到3万元。

该模式促进了农田的高效使用,显著提升了农作物的产量,并增加了农产品的种类。这一变革显著增加了农民的经济收益,提升了他们的生活质量,为当地农业的持续发展打下了坚实的基础。

高温挑战羊肚菌产业

羊肚菌对生长环境条件极为挑剔。一旦菇类生长期间气温攀升至20℃以上,菌体在短短数小时内便会遭受无法修复的损害。此类情况往往导致种植者遭受显著的经济损失。以2024年春节期间为例,泰顺县羊肚菌大规模种植的先驱者雷春林,就因遭遇异常高温而遭受了深刻的教训。

羊肚菌目前正处在生长的关键阶段,气温持续攀升至25℃以上,这一异常气候条件使得种植户的60亩大棚遭受了热应激的困扰。这一情况向种植户发出了严重警告,为了确保羊肚菌产量的稳定,迫切需要建立一套科学的种植管理体系。

构建科学种植体系

雷春林经过深思熟虑,于2024年冬季的恢复生产规划中特别选定了陈官菊副研究员担任领导角色,并据此成立了一个技术小组。该小组成功引入了来自多个省份的8种优质菌类。同时,针对不同地区的具体条件,他们精心设计了易于拆卸的拱形棚架结构。

安装自动温湿度及光照监控系统至关重要,农户可通过手机实时监控菌棚内的温湿度状况。这一措施有利于实施科学种植,确保羊肚菌产量既稳定又高。该技术的突破有效减轻了高温带来的压力,并为当地羊肚菌产业的长期发展奠定了技术基础。

共富效应逐步显现

羊肚菌采挖季正式开启,科技进步显著推动了共同富裕。在冬闲田地,每亩鲜菇产量超过600斤,平均产值提升至2.4万元。昔日荒芜的田地,如今成为村民增收的沃土,每亩收入轻松超过万元,冬季经济来源得以丰富。

周边村民参与了羊肚菌的棚架建设、种植与采摘,每日收入在100至200元之间,此举对农闲时期的经济收入起到了很好的补充作用。羊肚菌产业吸引了年轻人回乡务农,成为了新时代农民的代表。借助抖音直播平台,深山里的羊肚菌得以进入城市消费者的餐桌。关于“水稻与羊肚菌”的轮作模式,有哪些改进和完善的方面值得探讨?