近期,华东理工大学药学院的万年峰教授领导的研究团队,与来自中国、意大利、丹麦、英国、法国和德国的科研工作者携手,在国际顶尖学术期刊上发布了关键性研究进展。这些成果引起了同行的广泛关注。

研究成果发表

万年峰教授领衔的研究团队,携手来自六个国家的11个研究机构,成功完成了相关研究项目。该团队的研究成果已以详尽的论文形式,在国际知名、影响广泛的《自然 - 通讯》期刊上发表。研究聚焦于“在大数据时代背景下,生物多样性保护的依据及其时代背景:探讨农药对非靶标生物的潜在影响”,为生物多样性保护领域贡献了科学支撑。

该研究成功打造了全球最大的农药非靶标生物影响数据库,该数据库的辅助资料量接近五万字。这一数据库的创建标志着该研究领域的重大突破,预计将对相关科研领域的进步起到显著的促进作用。

大数据筛查工作

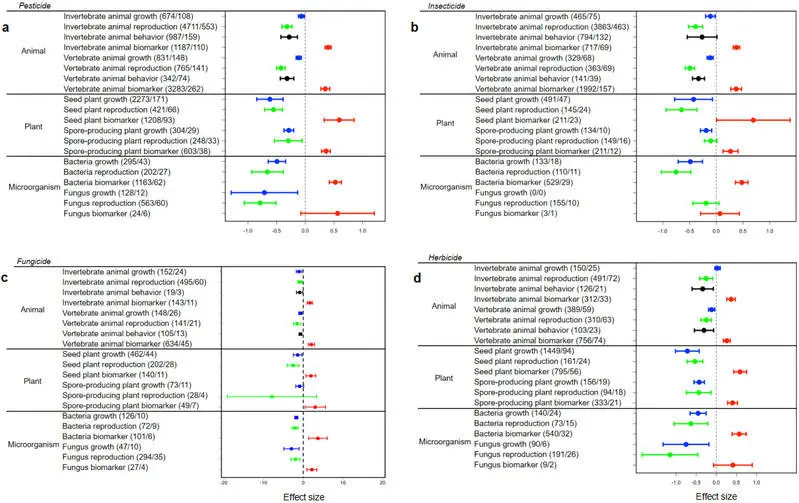

研究初期,课题组首次采用大数据手段,对全球88.75万宗农药使用案例进行了详尽的筛选。这一数据集合为后续研究奠定了坚实的基础。研究内容涵盖了杀虫剂、杀菌剂及除草剂等多个领域,并深入探讨了这些化学物质对非靶生物、植物及微生物在生长、繁殖、行为及生化指标等方面的潜在影响。

该数据库收录了471种农药,其中包含243种杀虫剂,104种杀菌剂,以及124种除草剂。同时,它记录了560种动物,192种植物,78种微生物,以及129类非物种生物。这些详尽的数据资料,为研究提供了全面而深入的视角。

农药分类与影响

该研究对农药进行了细致的类别划分,包括化学、矿物以及生物来源的三种主要类型。根据欧盟的相关规定,这些农药还被细分为“传统农药”与“新型农药”两大类别。在各个分类中,农药对非目标生物的负面影响普遍存在。无论是无脊椎动物、脊椎动物,还是单子叶植物、双子叶植物,甚至是真菌和细菌,都受到了农药作用的影响,程度各异。

全球各地检测显示,多种农药普遍出现类似的不良影响。这一现象揭示了农药对非靶标生物造成危害的普遍性。鉴于此,全球范围内的高度重视显得尤为迫切。

不同场景的影响

深入的研究揭示了农药在多种环境因素影响下对非靶标生物可能造成的影响。在受控的实验环境中,农药对动物、植物和微生物的负面影响与全球范围内的实验数据相符。进一步观察发现,在温带气候区,农药对非靶标生物的负面影响比热带气候区更为显著。

在陆地与水域生态系统中,农药的负面影响依然显著。这一现象显示出农药可能对非目标生物构成威胁,并且对生物多样性造成了严重的损害。

推荐剂量的研究

研究人员致力于减少农药过量使用对非靶标生物可能带来的损害,并建立了基于田间和水域环境设定的推荐农药剂量数据库。该数据库中推荐剂量的样本数量有限,然而,不同类型农药对非靶标生物的负面影响依然显著。

数据显示,即便在推荐剂量内,农药对非目标生物体也可能造成潜在风险。因此,农业生产中必须对农药使用进行严格的风险与收益评估。

剂量与效应关系

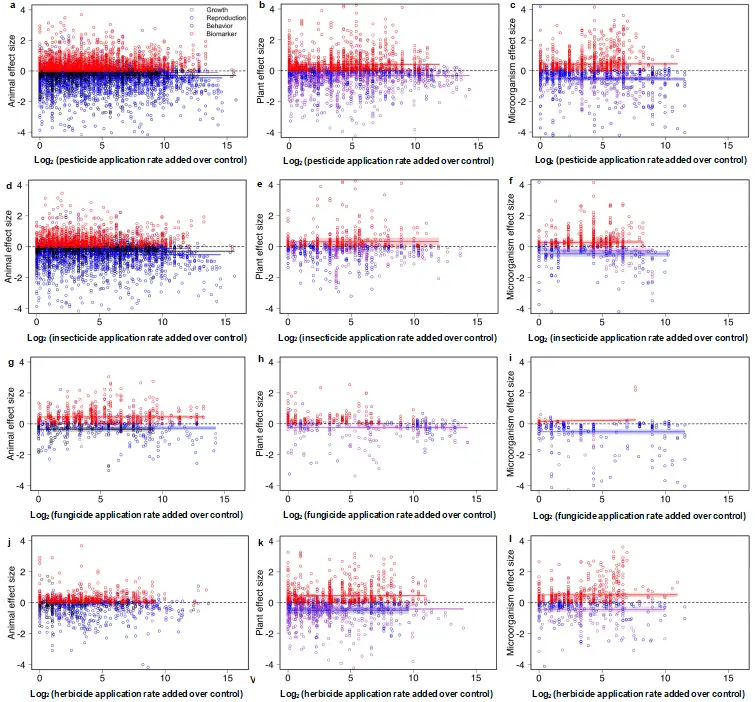

研究人员通过回归方程模型对农药使用量与靶标外生物各项指标之间的关系进行了研究。当农药使用量增加时,各类杀虫剂、杀菌剂及除草剂对非靶标生物的消极影响呈现增强趋势。

这一发现对科学合理使用农药至关重要。农业相关部门和生产者需严格限制农药使用量。此举旨在确保生物多样性的保护。

研究结论发布之际,我们需关注农业病虫害管理与生物多样性维护的平衡。我们衷心期待您的观点交流,并恳请您为本文点赞与传播。