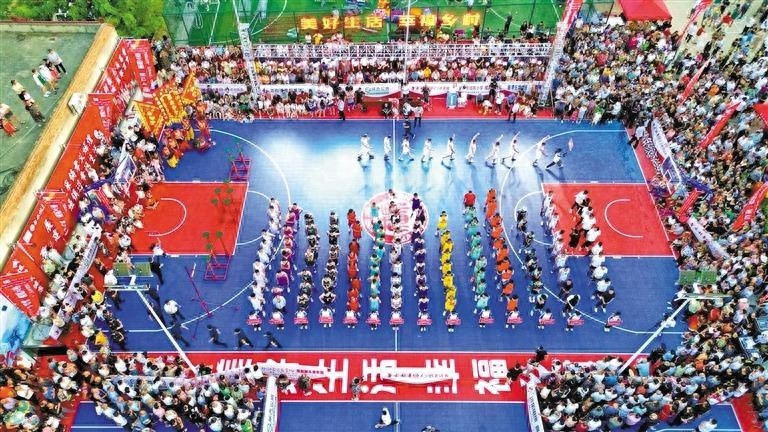

苗岭山区中,苗家人的味觉与文化记忆长久以来由传统酸汤承载。现今,这种酸汤与生物科技的结合成为焦点。“魅力酸汤,味在苗乡”科技助力苗家酸汤产业振兴发展大会在“村BA”发源地台盘村举行,总投资达24.18亿元的项目签约仪式在此举行,对酸汤产业具有重大意义。

酸汤传统地位难以撼动

苗家人对酸汤的评价极高。他们有句俗语:“三天不尝酸,步履变得蹒跚。”这反映出酸汤在日常饮食中的重要性。酸汤的历史悠久,它不仅是美味佳肴,还承载了苗岭文化的精髓。在苗寨深处,每家每户都能制作酸汤,这成为了苗乡独有的技艺,也是苗家人生活中不可或缺的一部分。这一技艺代代相传,象征着苗乡文化的延续。

苗乡人民对这种传统美食所形成的独特口感有着共同的记忆。无论身处何方,每当苗乡游子思念故土,他们总会回忆起酸汤那独特的风味。同样,当远方来客踏入苗乡,酸汤也是他们必尝的美味。酸汤不仅是苗乡饮食文化的代表,更是其饮食文化的具体体现。

多方合作构建产业蓝图

17家机构共同推动酸汤产业的转型升级。在会议现场,各参与单位职责清晰。中国农业科学院凭借其领先的生物发酵技术,在产业链上游环节发挥了显著作用。该机构主要解决了酸汤风味的标准化问题。这一问题的解决,对于酸汤在大规模生产中保持一致口味至关重要。锅圈食品则利用其遍布全国的8000家门店,在销售环节建立了数字化体系。这一举措使得酸汤能够便捷地触及众多消费者。

在中游阶段,智能化生产线将确保酸汤实现零添加的大规模量产。智能化生产线的应用显著提升了酸汤的生产效率。这种大规模生产方式对酸汤进入市场起到了关键推动作用。产业蓝图由各方协作绘制,引领酸汤产业从小作坊模式向工业化生产模式转型。

传统工艺的现代升级

台江县的苗苗酸汤公司是传统酸汤制作与现代科技融合的示范。该公司与科研机构合作建立了实验室。原先的陶缸发酵技术已转变为精确控温的生物工程。这一改进带来了显著成效。首先,酸汤中的特有风味,如木姜子和红酸汤的风味得以保留。即便工艺更新,酸汤仍保持原有风味,确保了消费者的忠诚度。

该工艺显著提高了日产量。其产量已超越传统工坊的200倍。这一增长速度令人瞩目。同时,冷链物流中心的建设也已同步启动。此举将显著增强酸汤的运输效率。即便距离遥远,酸汤也能在48小时内从苗寨厨房送达至北上广的餐桌。

酸汤背后的文化叙事

台江酸汤产业的发展背后,蕴含着丰富的文化故事。得益于“村BA”的知名度,酸汤体验工坊即将对游客开放。游客在此可亲身体验传统酸汤的酿造工艺。同时,酸食文化博物馆的筹备工作正在进行,并计划将其融入苗年节旅游路线。通过这些举措,酸汤文化与旅游业实现了深度融合。

预制菜研发团队的贡献显著,进一步推动了酸汤文化的传播。酸汤鱼、酸汤牛肉等特色美食被精心打造为“快递中的乡愁”。这表明,无论身处何方,游子们都能通过快递享受到家乡的味道。这些美食不仅是菜肴,更是承载着深厚家乡文化情感的象征。借助酸汤这一载体,苗乡文化得以被更多人了解。

助力农户带动经济发展

酸汤产业的兴起对地区经济产生了积极影响。据资料表明,该产业已促使超过5000户农民投身于辣椒、西红柿等酸汤原料的种植。这一变化显著提升了农民的生活质量。目前,随着24亿资金的投入,一个庞大的“酸汤产业集群”在黔东南深部地区迅速崛起。

该产业集群的兴起涵盖了科技创新、智能化生产和文化传播。这一现象对区域产业升级和经济增长起到了显著的促进作用。酸汤产业正逐步从偏远苗寨走向更广阔的产业领域,成为推动当地县域经济提升的重要力量。

酸汤产业的未来展望

酸汤产业现已踏上工业化和品牌化的转型之路。项目推进和科技应用的双重驱动下,酸汤风味将更趋稳定,产量有望显著提升。销售网络亦将不断完善。文化推广层面,随着游客增多,苗乡酸汤文化得以传播,其影响力将扩展至更广泛区域。

酸汤产业未来仍需应对诸多挑战,如提升消费者对酸汤文化的认可度,以及如何在工业化生产中持续提升产品品质。这些问题均需业界持续探索。各位读者,对苗岭酸汤产业的发展有何期望?欢迎点赞、转发并在评论区留下您的看法。