近日,蒯乐昊在接受澎湃新闻采访时,分享了她创作书籍中关于云冈石窟的诸多内容。这些内容不仅涵盖了创作的起源、研究的困难与成果,还深入探讨了云冈石窟的保护与推广。这些信息对于关注云冈石窟文化及艺术的人来说,无疑具有很高的价值。

创作契机源于书籍不足

云冈石窟的景观常常让游客感到难以把握和领悟。这主要是因为相关普及性读物极度缺乏。目前市面上关于云冈的书籍远远不足以满足公众的需求。蒯乐昊多次造访云冈,深切体会到缺乏知识背景带来的无力感。面对信息量庞大的云冈石窟,一次游览难以尽览,每次都有新的发现,同时也强烈感受到迫切需要更多普及性读物的需求。

众多资料存在分歧,学术界在诸多观点上意见不一,这一状况给创作带来了重大挑战,使得选择信服的信息变得尤为困难。在这样的背景下,蒯乐昊毅然踏上了创作之路,这一举动本身也是对现有研究空白的一种尝试性填补。

创作中的学者助力

尽管创作过程中遭遇诸多挑战,蒯乐昊在采访与资料整理阶段,受到了云冈研究院众多学者和老师的支持。这些学者在云冈石窟领域具有深厚的专业素养,深入一线。他们的参与对创作产生了显著促进作用。例如,在学界意见分歧时,他们能提供丰富、可靠的资料,为创作奠定坚实基础。

这些学者对云冈石窟有深刻认识,他们丰富的知识储备和提供的资料,为蒯乐昊在艺术创作中提供了全面展示石窟风貌的助力,使他不再局限于个人参观时的有限视角。

冯太后的关键影响力

蒯乐昊在其著作中着重指出,冯太后的故事及其对云冈石窟的影响具有独特的价值。云冈石窟经历了从衰败到复兴的转变,那些最初雕刻佛像的工匠刚刚经历了灭佛运动的冲击,他们的创作充满风险。在云冈石窟中,我们能够观察到佛像既体现了佛性,又展现了人性,生动地描绘了悲欢离合的命运。

云冈石窟文化中包含了冯太后的相关传说,这些故事对石窟的形成与演进产生了显著作用。引入这些内容,有助于读者更深刻地体会云冈石窟的丰富文化底蕴和历史价值,而不仅仅将其视为一座冷冰冰的石窟。

云冈守护人的贡献

云冈石窟的守护者代代相传,其中宿白先生、杭侃及彭明浩等人对石窟的保护与学术研究作出了显著贡献。杭侃不仅是宿白先生的弟子,还担任云冈研究院院长,自学生时期便与云冈石窟结下不解之缘。在昙曜五窟的排序这一学术争议问题上,师徒二人持有不同见解,均言之有理。这一现象反映出云冈石窟研究在学术界的高度活跃。

云冈石窟的保护工作他们投入了极大的精力。在持续的考古研究和保护行动中,他们扮演着至关重要的角色。他们各自以独特的方式,不懈地揭示云冈石窟的奥秘,并致力于其保护。

以生命连接永恒之美

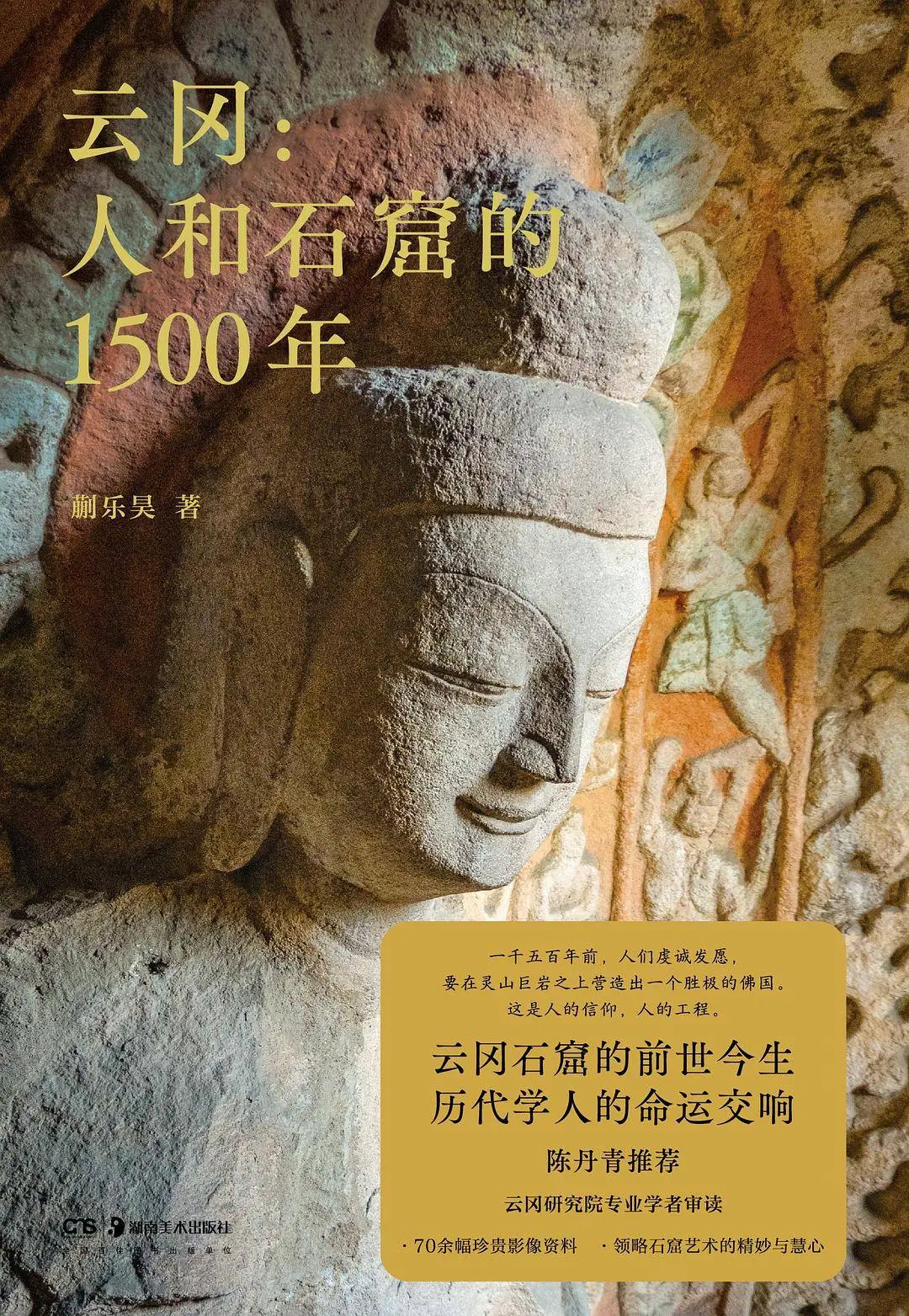

云冈人被誉为追求短暂生命与永恒人性之美的连接者。在云冈石窟,游客可直接领略到,历经一千五百年,佛像依旧面带微笑,而最初的雕刻者早已离世。即便我们不知其背后的故事,即便非佛教信仰者,亦能感受到其震撼。这种永恒之美,体现了人类对永恒信念所创造的奇迹。

保护者充分认识到云冈石窟终将面临消逝的命运,尽管如此,他们仍旧坚定地守护着。这种短暂与永恒的鲜明对比,进一步彰显了云冈石窟所承载的深厚文化价值,以及保护者们所展现的崇高精神。

云冈的现状与隐忧

蒯乐昊频繁探访云冈石窟,每次都感到其信息量庞大。云冈石窟目前面临隐忧,传统工艺与知识面临被忽视和失传的风险,其中一个关键原因是愿意学习相关知识的年轻人数量稀少。云冈石窟的保护与传播工作仍需持续努力,前方道路漫长。

目前,我们面临一些挑战,诸如学术见解分歧导致的科研难题以及知识普及不足等问题。我们期待更多政府部门和民间组织加入云冈石窟的保护与推广工作。读者们,你们认为如何更有效地保护和传承云冈石窟的文化价值?