春节期间,车厘子通常成为热销商品,深受消费者青睐,被视为高端水果。但今年,尽管其价格显著降低,销售量并未同步增加。网络上的相关讨论对这一现象产生了一定影响。市场监管部门已就此问题进行了详细解读和解答。

车厘子漂洋过海不腐奥秘

车厘子主要来源于美国、智利及加拿大地区。当果实达到七成熟时,种植者便开始采摘。此时,乙烯的含量相对较少。采摘后的车厘子首先接受“冷激”处理,迅速投入冰水中进行降温。接着,进行清洗并喷洒食品级保鲜剂。随后,运用气调包装技术,在运输前迅速送入冷库,并装载入专业冷藏集装箱。这一连串的保鲜措施相当完善。

我国市场正大规模引入车厘子,新鲜程度至关重要。众多种植者会细致挑选,选择成熟度恰当的车厘子,旨在运输过程中确保品质最佳。

吃车厘子是否中毒

网络流传信息称,食用五颗樱桃可能导致氢氰酸中毒。但此说法缺乏依据。樱桃中铁含量每100克仅0.36毫克,需食用333公斤樱桃才可能达到中毒剂量。氰甙主要位于果核,多数人不会食用果核。即使误食,人体消化系统也无法破坏果核硬壳释放氰甙。此外,进口樱桃在上市前均经过海关的严格检验检疫。

经多角度验证,车厘子被确认为安全可食用。实验结果显示,其组成成分不易引发中毒现象。此外,市面上销售的进口车厘子均需经历严格的检测程序。

价格下降原因

今年车厘子价格有所下降,智利等地迎来大丰收,产量同比大幅增长,接近翻倍。运输渠道的增多和运输时间的缩短,导致成本有所下降。产量提升与运输成本降低的双重效应,促使车厘子价格回归至合理水平。

智利车厘子的产量显著增加,这一现象直接促进了市场供应量的提升。在运输环节,技术的持续改进有效降低了中间成本。因此,车厘子的价格相应地出现了下降。

车厘子保存和食用注意

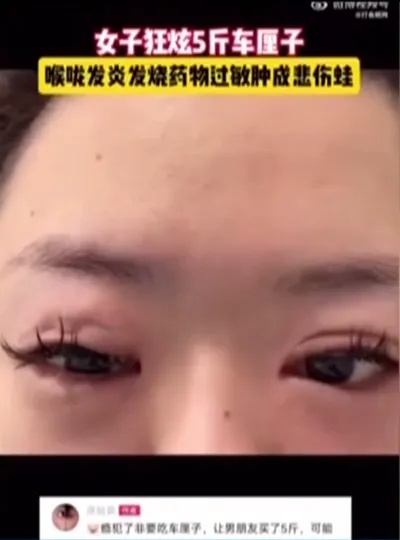

车厘子属于温性水果,极易变质,在运输时必须进行冷藏处理以确保其新鲜。霉变的车厘子不可食用。即便未发生腐败,过量食用也不被推荐,因为可能导致身体出现上火症状。尤其是阴虚火旺、消化功能不佳、糖尿病患者以及儿童,应适当减少食用量。成年人的每次食用量不应超过20颗,并且食用后应适当补充水分。

日常生活中,众多个体因过量摄入车厘子而出现身体不适。这种现象虽不常见,却已受到部分医疗机构的重视。此情况对公众的饮食安全意识构成了提醒。

不实传闻对销售的影响

车厘子的价格有所降低,但市场销量并未显著提升。网络上的虚假信息对市场造成了显著影响。由于消费者对中毒等问题的担忧,购买意愿有所降低。关于车厘子可能带来危害的传言广泛传播,导致许多消费者选择不购买。

消费者在听闻相关传闻后,即便车厘子价格有所降低,购买意愿依然不高,主要担忧其可能存在的健康风险。这一传闻的广泛传播,导致原本预计的车厘子热销局面并未出现。

市场监管部门的意义

市场监管部门发布的科普内容至关重要。消费者对中毒风险和价格等方面存有诸多疑问。这些部门的解读有助于缓解消费者的担忧,并促使他们更理智地应对问题。若缺乏此类指导,车厘子市场可能持续低迷不振。

市场监管机构在维护消费者权益方面扮演着至关重要的角色。他们依据严谨的科学数据对车厘子来源进行了追踪调查。这一行动对于车厘子市场的稳定和长远发展具有重要意义。

您是否观察到市场监管机构的信息可能促使车厘子市场逐渐回暖?您对车厘子的价格或食用方式是否有了新的理解?欢迎点赞并交流您的观点。