近期,流感等呼吸道疾病的高发引起了广泛关注。国家卫生健康委于2025年1月17日举办的新闻发布会上,对流感相关疑问进行了详细解答。这一现象与公众健康紧密相连,亟需公众深入了解。

流感与普通感冒判别

发布会上指出,流感与普通感冒的鉴别需从多个角度考虑。流行病学资料显示,冬春季为流感高发期,若接触流感患者后出现高热、咳嗽等类似流感症状,则可能为流感。普通感冒往往没有明确的传染源。在症状表现上,流感起病迅速,发热往往超过38.5℃,除咳嗽、咽痛外,还伴有头痛等全身症状;而普通感冒则通常表现为低热或不发热,以鼻塞、流涕等局部症状为主。

判别方法的重要性对公众而言显著。众多民众难以区分二者,这可能导致治疗延误或过度焦虑。精确的判别能力有助于人们更有效地应对疾病,例如了解病因以选择合适的应对策略,如自主休息或及时就医等。

流感居家治疗可行性

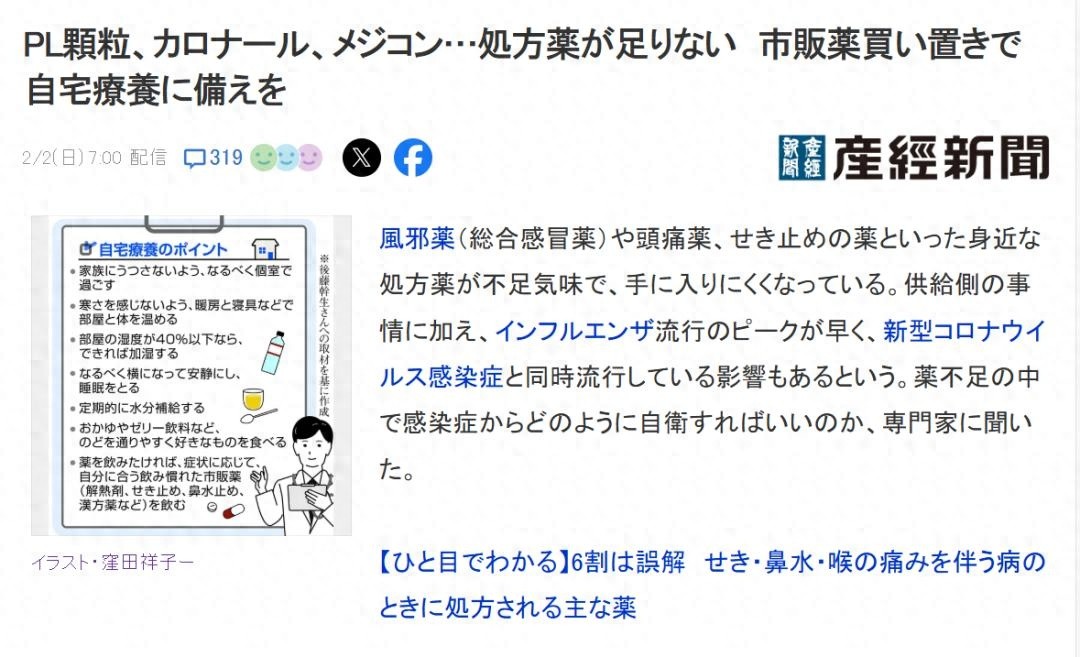

并非所有流感患者都必须前往医院,症状轻微的患者可以选择在家隔离。在家期间,可以服用退热镇痛和止咳化痰的药物,通常在7天左右即可恢复健康。这种做法符合实际情况,鉴于医院医疗资源有限,轻症患者居家隔离有助于更合理地分配医疗资源。

居家隔离需遵循特定条件。例如,患者病情轻微,且具备自我照护能力。若缺乏医学知识而擅自在家治疗,可能面临风险,诸如病情突然加重无法得到及时处理等问题。鉴于此,正确评估是否适合居家治疗至关重要。

流感居家注意事项

若居住在家,若体温超过39℃且退烧药物效果不显著,应及时就医。若出现剧烈咳嗽等严重症状,或疾病已持续超过5天而症状未减轻,亦应寻求医疗帮助。居家期间,应采取措施防止传染他人,如条件允许,应独自居住一室;若条件不允许,则应与家人保持一定距离。

举例而言,个别家庭因一人感染流感而导致全家受影响,这反映出对相关注意事项的忽视。此外,在打喷嚏或咳嗽时,应用纸巾或肘部进行遮挡,正确处理纸巾并保持手部清洁同样至关重要。这些做法不仅彰显了居家隔离期间的自我防护意识,也体现了对他人健康的责任感。

特殊人群流感应对

流感重症风险较高的人群包括老年人、孕妇、儿童、免疫力较弱者以及中重度肥胖者。若这些人群感染流感,应遵医嘱及时进行抗病毒治疗。不同特殊群体在流感感染后,其身体反应和承受能力存在差异。

例如,儿童的免疫系统尚未成熟,孕妇的生理状态独特,老年人的身体机能有所衰退,因此,针对这些人群的特殊健康状况,实施合理有效的治疗措施尤为重要。在居家隔离期间,用药同样需谨慎,防止抗生素的滥用,值得注意的是,抗生素对流感病毒并无疗效。

休息与避免传染

居家疗养有助于加速恢复健康,因此不提倡带病工作、学习或进行访友等活动。流感流行期间,此类社交行为可能加剧病毒的传播。例如,若公司员工带病工作,可能使办公室内所有同事面临感染风险。

个人层面,应尽量减少外出活动;社会层面,患病期间限制行动有助于防止疫情广泛传播。许多人对自身行为可能引发的传播风险认识不足,增强意识对于有效防控流感扩散至关重要。

公众健康意识提升

公众对流感相关信息的掌握不足,此次发布会为公众提供了宝贵的知识传播机会。公众应借此机会学习如何准确识别流感症状,以及何时居家休息、何时寻求医疗帮助等实用知识。

当前流感疫情严重,感染风险普遍存在。提升公众健康认知至关重要,这有助于更有效地抵御流感,降低发病率,并促进社会健康环境的优化。您对于流感防控有何见解?欢迎发表评论,参与讨论,并点赞及转发本篇文章。