随着数字化生活的广泛推广,手机应用程序已成为民众日常生活中的关键组成部分。然而,隐私泄露的风险如同潜伏的暗箭,这一矛盾现象受到了公众的广泛关注。

用户隐私堪忧

众多智能手机用户正遭遇隐私问题的困扰。调查数据显示,超过八成用户担忧其隐私可能被应用程序窃听或侵犯,而约三分之一的人对精准广告推送表示不满却无力改变。在上海,许多市民在日常生活中使用手机时,心中充满忧虑,由于缺乏有效的防护措施和维权渠道,他们只能眼睁睁地看着自己的隐私处于风险之中。

此类现象并非孤立,全国各地众多用户正面临隐私遭受潜在威胁的问题。在电商和社交应用等使用过程中,隐私泄露的风险随时可能被激活。

法规施行效果有限

我国已实施包括《个人信息保护法》在内的多项法律,这些法律对个人信息保护水平有所提升。尽管如此,在上海等城市,侵犯用户隐私的事件持续出现。众多应用程序依然存在违规收集用户数据的做法,特别是娱乐类App往往过度搜集用户的位置资料。

当前法律法规实施过程中遭遇了障碍。部分应用开发者有意规避法律界限,即便未明显触犯法律条款,也尽可能挖掘用户数据以谋取私利。

App技术设置不规范

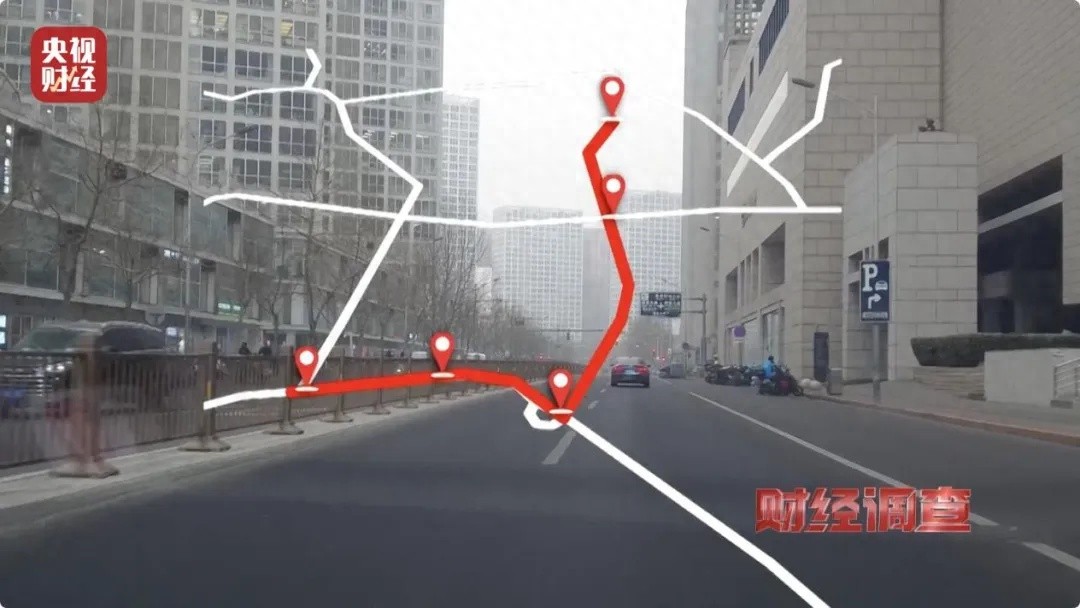

游闽键在调研中发现,App的技术配置存在不少问题。在上海,许多应用未遵循最小权限原则。例如,一些阅读应用无端调用了与功能无关的麦克风权限,这种做法显然是不必要的。

在全国范围内,众多应用程序呈现出相似情况。以健康类应用为例,它们往往未经用户同意就使用摄像头权限,这一行为与提供健康服务并无直接关系,却显著提升了用户隐私信息被泄露的可能性。

监管力度不够

相关部门在App监管方面尚有不足之处。在上海,监管主要依靠随机抽查和算法备案。这一做法在全国范围内普遍实行。然而,此方法检查范围有限。对于违规的App,大多仅要求限期整改,监管的震慑效果较弱。

知名应用即便屡次因违规收集数据被曝光,依旧持续运行。微不足道的惩罚对它们而言无足轻重,未能有效遏制其非法搜集用户资料的活动。

用户方面的制约

用户面临自身问题。首先,上海市民与全国大众相似,普遍对手机隐私保护的重要性认识不够。其次,众多民众对随意泄露个人信息可能引发的后果缺乏了解。

两种手机操作系统的应用权限管理存在显著差异。苹果与安卓系统在权限管理方法上有着明显区别。即便是同一款应用,在不同系统中的权限需求也有所不同,导致普通用户在设置权限时感到困惑。

加强全链条监管的建议

游闽键就此问题提出了一系列建议。他强调,监管部门需强化全程监管,涵盖事前、事中及事后环节。在上海,应设立严格的备案体系。这一制度在全国范围内亦应推广实施。

此外,构建跨部门的信息监控基础架构至关重要。例如,网信办与公安等机构可以携手合作,设立监测网络,以此实现对移动应用的日常监管和整治,确保用户隐私得到充分保护。