自2009年起,一段特殊的情缘备受瞩目,《东方早报·上海书评》赢得了徐先生的青睐。他不仅来信鼓励,还慷慨赐予稿件,标志着故事的起点。在2009年至2018年间,徐先生共寄出三十余封信件,充分展现了他对传统书信文化的深厚喜爱。

徐先生的赐稿方式

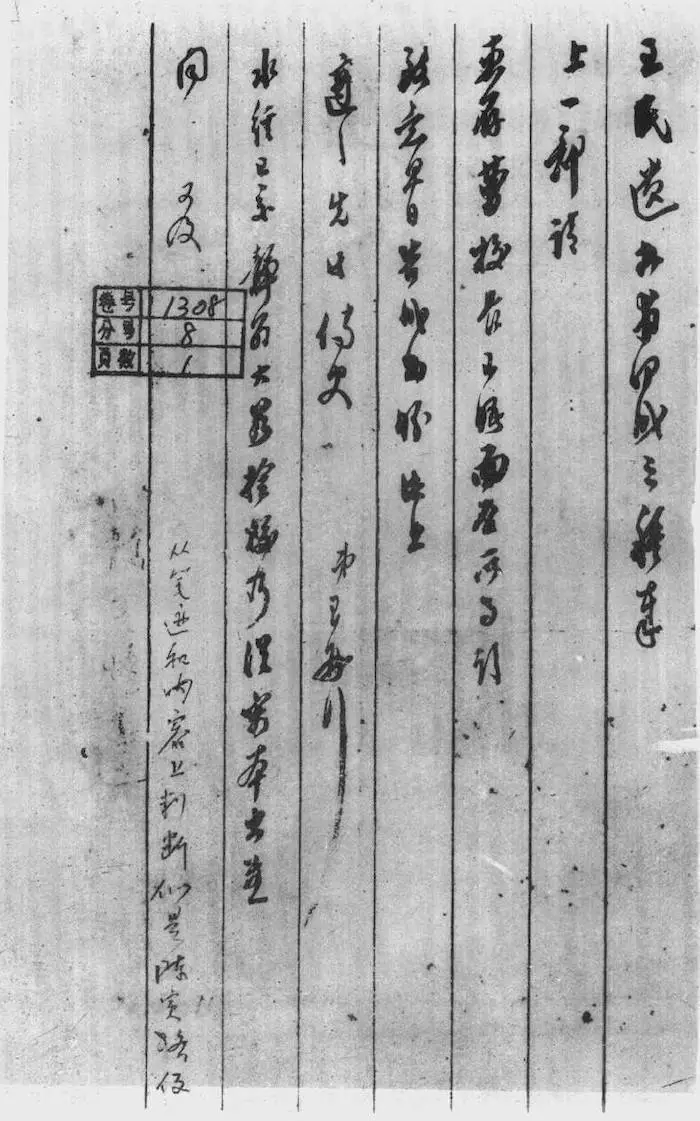

徐先生投稿时展现出传统学者的风范。他首先发送电子文档,随后打印成纸质文件,并附上信件一同邮寄。尽管流程略显复杂,却洋溢着真挚的诚意。这一系列行为彰显了徐先生对投稿工作的严谨态度,同时也映射出那个时代文人治学的严谨作风。他的行为为当前部分不够严谨的投稿和刊物交流提供了反思的范例。在电子通信迅猛发展的当下,这种传统做法显得尤为难得。

徐先生并非偶然采取此投稿方式,这一行为体现了他长期坚持的原则。通过观察他的行为,我们可以看出他对杂志和编辑的尊敬。他致力于通过自己的努力,向杂志传递全面且精确的信息。

信札内容的重新考量

编辑在重新审视徐先生的信件后,产生了新的构思。他们计划摘录信件中的关键内容,以便分享给更广泛的读者。相较于编辑的个人见解,徐先生的观点显得更为珍贵。这一现象亦反映出徐先生在思想层面上的独特见解。

此举措能够满足读者对徐先生思想的好奇心。同时,它有助于徐先生的观点传播至更广泛的领域,而不仅仅是局限于私人信件。此举或许能激发众多人对学术及文化观念产生新的认识。

家父的学术历程

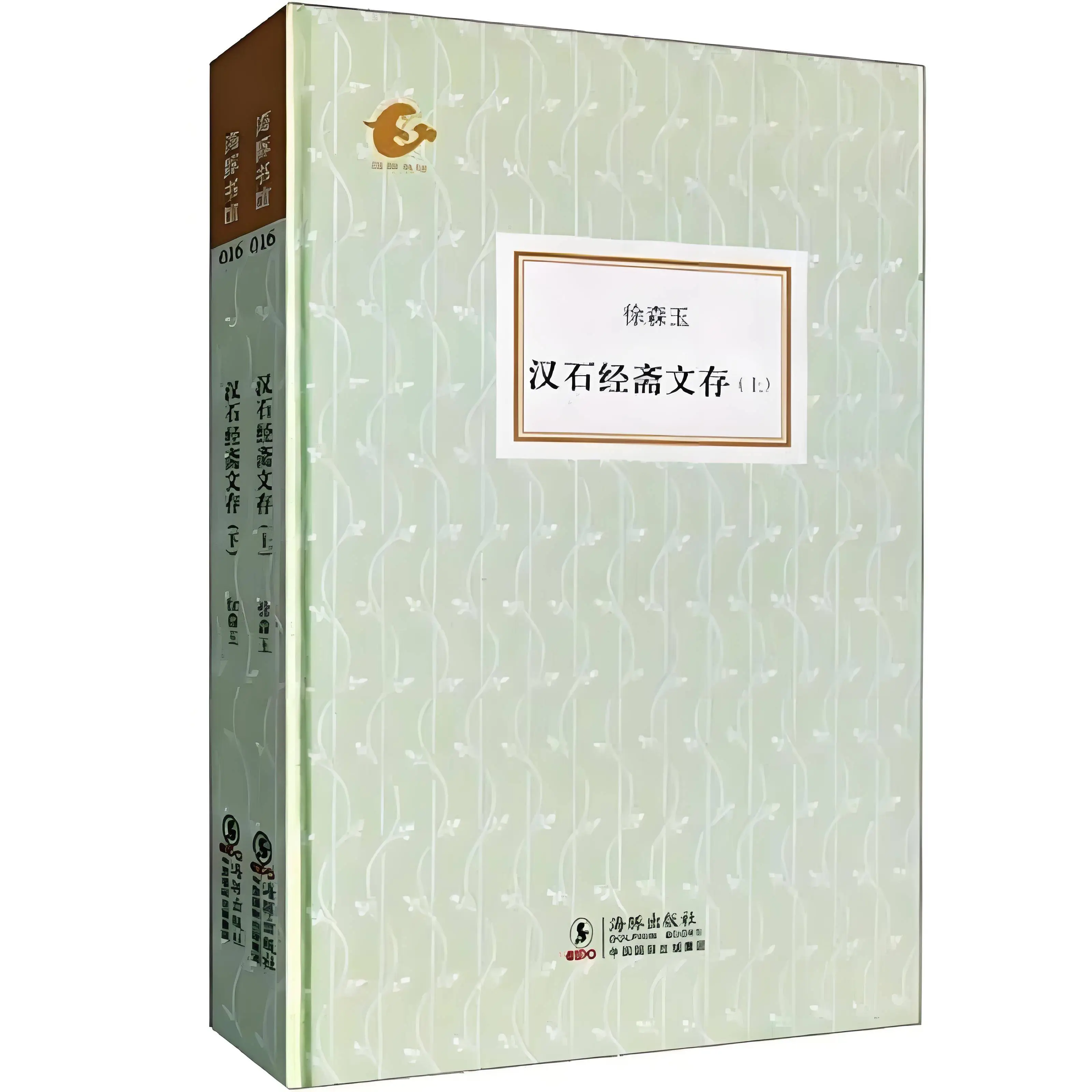

家父对法相唯识学有深入研究。他跟随韩法静居士学习,并创立了“三时学会”。该学会的活动一直持续至五十年代。在学会与不同人物的互动中,涌现出众多故事和背景。这些内容反映了当时的学术交流与发展态势。

在特定历史阶段,学会的发展轨迹深受众多要素的制约。齐燕铭先生个人信件及拜访陈寅恪先生等行为,均与彼时的历史文化背景紧密相连。

《文汇学人》中的发现

《文汇学人》刊登的关于“古典学在中国”的文章受到广泛好评。然而,刘力源女士的报道中存在一处小错误,将“持志大学”误写为“齐泽大学”。这一细节失误凸显了内容创作中注重细节的必要性。尽管文章整体质量较高,但这样的小错误仍可能被细心读者捕捉到。

评审结果一方面对创作者提出了更高的严谨要求。另一方面,它促使读者在阅读过程中更加慎重,进而提升了全社会对学术及文化内容质量的期待。

岳良木先生的事迹

岳良木先生系家父在北图时的同僚。自上世纪90年代初在上海图书馆任职,直至1994年离世。生前未曾广为人知,亦无著作传世。然而,近期的研究文章揭示,他的生平与某些事件存在密切联系,对其生平的介绍亦存在诸多疑问。

他与美方的关系似乎并非仅限于表面。这引发了公众的猜测,亦显示出在研究过程中获取史料的不易。若能进一步挖掘,或许能揭示更多重要发现。

徐先生的学术启蒙

2014年9月9日,徐先生在信中提到了丹尼索瓦人等相关议题。他对编辑耐心解答了他们的疑问。早些年的香山谈话充分展现了他的包容精神。在学术思想方面,他希冀有更多人能够领悟。

这种包容与耐心的姿态,有利于知识的普及。同时,他的行为也向学术界人士提示,在传播学术内容时,应充分考虑不同受众的多样化知识基础。

阅读完这些故事后,众人是否察觉到在文化交流、学术探讨与传播领域,尚有许多未被关注或有待进一步探究的领域?期待大家踊跃点赞、转发,并在评论区展开讨论。