心力衰竭被视为心脏病治疗中的最后阶段,该疾病对患者健康构成重大威胁。尤其在冬季,心力衰竭的发病率显著上升,因此防护措施成为患者关注的中心议题。

心力衰竭病症特点

心脏功能受损可导致心力衰竭,此病在各地均有患者,其发病率、死亡率及再入院率均较高。患者常出现气促、胸闷等身体症状。研究显示,众多患者在后期几乎无法维持正常生活,这一状况不仅对患者本人,也对家庭造成了极大的压力。此外,心力衰竭的症状多样且复杂,不同患者之间的症状严重程度存在差异。其病因同样复杂,多种因素可能引发此病。

心力衰竭的病情常被忽略。不少患者在初期仅将其归因于过度劳累,未能意识到心脏疾病的存在。待症状加剧,治疗难度也随之增大。

冬季发病的诱因

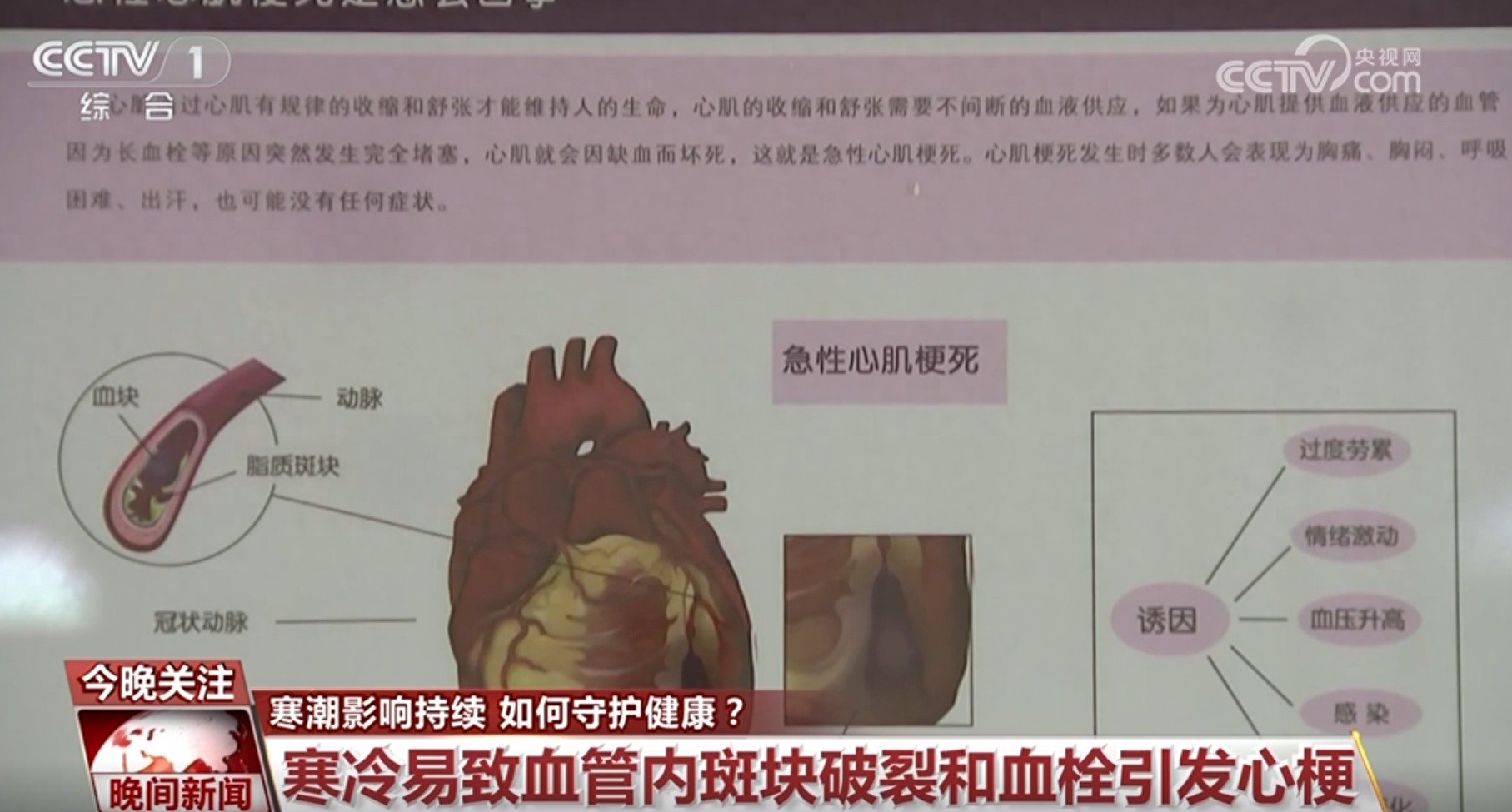

冬季气温波动显著,南北各地均受其影响。此类气温波动可能干扰人体体温调节机制。研究数据揭示,气温每降低10摄氏度,心血管疾病发病率可能相应上升。这可能导致心率加快、血压上升等身体反应,进而加重心血管负担,增加心力衰竭风险。

冬季为呼吸道感染疾病的多发时期。在此期间,感冒对心衰患者产生显著影响。众多医院在冬季接收的心衰患者中,多数存在呼吸道感染症状。这两个因素的共同作用,显著提升了心衰的发病几率。

日常防护方法一

心衰患者需注重保暖,避免寒冷侵袭。尤其在寒冷地区,患者需格外谨慎。增减衣物需谨慎,应随天气变化适时调整。同时,应减少前往人群密集场所的频率,如商场、集市等,因为这些地方是病毒传播的高风险区域。

务必保持日常手部清洁。在城市公共场所,病原体数量较多,不容忽视。患者若被病原体感染,病情可能加剧。因此,必须时刻保持警觉。

心衰患者进行自我监测至关重要。建议患者每日清晨在固定时间进行体重测量,并详细记录体重的任何变动。众多患者正是通过这一措施,提前察觉到了病情的微妙变化。例如,若在3天内体重上升超过2公斤,这可能是体内水分滞留的信号。在这种情况下,患者应限制盐分和水的摄入,并立即寻求医疗帮助。

患者若出现疲劳感加剧、运动耐力显著下降等不适,应及时就医。众多患者因未重视此类症状,病情随之加剧。

心衰患者需重视日常生活的调整。保持大便畅通对南北两地患者同等重要。在饮食上,应多摄入富含纤维的蔬菜和水果。同时,建议患者常备通便药物,以免因用力排便而加剧心肌氧耗,从而引发急性心力衰竭或晕厥等严重并发症。

确保每日睡眠充足至关重要,无论年龄大小,心衰患者都应避免熬夜。过度劳累需警惕,降低参与刺激性活动的频率,例如避免参与高强度体育比赛或赌博等活动。

饮食与运动调整

心衰患者的饮食有严格规定。过量摄入盐分会导致水分在体内积聚,从而增加心脏的负担。根据我国的相关标准,心衰患者每日盐摄入量应控制在3克以内。诸如咸菜、腌肉等高盐食品应尽量避免。此外,在日常生活中,还应注意避免食用隔夜剩菜剩饭和冷食。

每日摄入的水分应当有所控制,不应超过1500毫升。一旦患者出现水肿症状,便需在医嘱下减少水分的摄入量,同时注意对水果、汤品、饮料等液体食物的摄入量进行管理。

适量运动不可或缺。运动负荷应适中,避免过度疲劳,建议每次运动时长控制在20至30分钟。可选择散步、太极拳等多种形式。患者可根据个人喜好和健康状况作出选择。此类运动有助于减轻身心负担,缓解压力。

冬季对心力衰竭患者而言尤为挑战,心衰患者是否已为严寒做好了充分准备?同时,我们也期待广大读者就心力衰竭患者在冬季的防护措施展开讨论,积极点赞并转发本文。