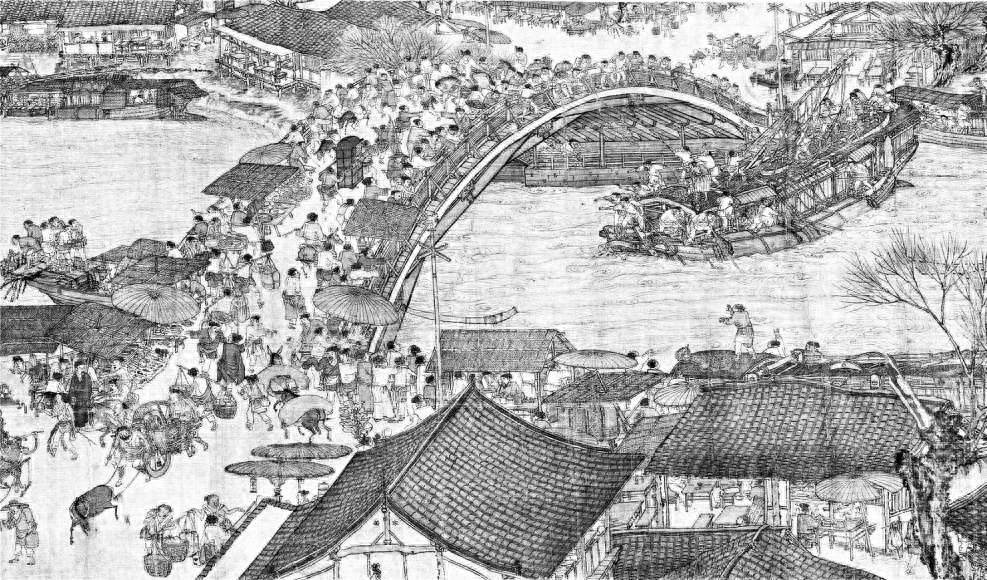

《清明上河图》全景式描绘了北宋都城汴河两岸清明时节的景象,同时生动再现了十二世纪的城市生活。这幅画作在中国乃至全球绘画史上具有独特地位,被视为极具价值的艺术瑰宝。尽管如此,这幅名画背后隐藏着众多谜团和值得深思的问题。

《清明上河图》独特的绘画艺术

《清明上河图》运用了全景式布局。这种布局在当时极为罕见,详尽地展现了北宋都城汴京的建筑排列。张择端以严谨细致的笔触,生动地描绘了众多人物的表情动作及建筑细节。画中逾800位人物形象鲜活,生动地再现了当时都市生活的多样性。该画作通过变换视角,生动呈现了汴河两岸及城郊清明时节的景色,同时描绘了四季变化,仿佛将一日与一年浓缩于长卷之中,使观者得以一窥东京的日日繁华与四季风光。

张择端及其相关资料

张择端的生平资料所知不多。目前,关于他的信息主要来源于《清明上河图》中的题跋。据传,他的作品数量众多,超过百幅,但至今存世的仅有《清明上河图》和《西湖争标图》,这两幅作品均为他独立创作。在宋代,绘画被纳入科举考试,分为佛道等六科。翰林图画院的创作分为命题和自由两种,张择端均有所涉猎。

《道向氏评论图画记》中的记载

《向氏评论图画记》记载《清明上河图》被誉为神品。尽管该书现已失传,但依据当时的文献,我们了解到《清明上河图》曾被视为宝贵之品。在元代杨准的题跋中,他引用了张著的话,称《清明上河图》为向氏图画记中的神品。

《宣和画谱》未收录之谜

《宣和画谱》编纂于1120年,包含二十卷,收录画作达六千三百九十六幅。《清明上河图》虽被誉为“神品”,却未收入其中。明代学者陆完曾赞其技艺精湛至极。原因之一可能是政治因素,如苏轼等因政见不合被排除在《宣和画谱》之外。亦或是张择端加入画院较晚,编者未能及时收录。或许在《清明上河图》完成之前,《宣和画谱》的编纂工作已告一段落。此外,界画在当时的画学中处于较低地位,《清明上河图》作为界画代表未能收录,这一点也是可以理解的。

《清明上河图》中的张择端隐喻

张择端在画作中融入了超过800位人物形象。我们难以辨识哪位是他本人,然而这种巧妙融合似乎让他与画作合二为一。他仿佛以个人视角描绘了宋朝东京的繁华景象,并通过画面生动呈现了那个时代的市井风貌。此举可视作他用画笔为后世保存了那个时代的真实影像。

《清明上河图》的巨大意义

得益于《清明上河图》,后人得以一窥北宋时期的繁华景象。这幅画作犹如一部生动的史书,详细描绘了东京的繁华盛景。无论是城市建筑风格还是市井百姓的日常生活,都展现了前所未有的都城繁荣。这种独特的繁华记忆,蕴含着丰富的文化价值,为学者们提供了丰富的研究素材和解读视角。

《清明上河图》若被《宣和画谱》收录,绘画史恐将呈现不同面貌。期待各位点赞、转发,并踊跃在评论区交流看法。