戏曲领域内,每位艺术家犹如夜空中闪耀的星辰。秦腔“刘派”老生一脉的开创者刘毓中便是其中之一。即将于12月30日播出的西安晚报《易俗社名家谈经典》节目中,桑梓作为易俗社第十五期的学子,将回顾刘毓中生前那些经典唱段和卓越技艺,使得这位资深艺术家重新进入公众视野。

桑梓与刘毓中关系

桑梓师承自知名秦腔艺术家刘毓中。在节目中,桑梓对刘老的表演进行了深入回顾,这反映了师徒间技艺的传承。陕西为秦腔的起源地之一,易俗社肩负着秦腔传承与发展的重任。桑梓出自易俗社,刘毓中亦在此开启了他的艺术生涯。师徒二人在同一舞台的交融中,建立了深厚的情感和艺术纽带。得益于这种传承,桑梓得以从多角度、精确地回顾刘毓中的表演。

桑梓所掌握的秦腔技艺主要得益于刘毓中的指导。秦腔的传授强调师徒间的言传身教,刘毓中在教导桑梓等弟子时,必定全力以赴。这种师徒情谊对于秦腔在当地的传播,乃至更广泛的区域,都起到了关键作用,同时也吸引了众多秦腔爱好者对该节目的关注。

刘毓中的基本概况

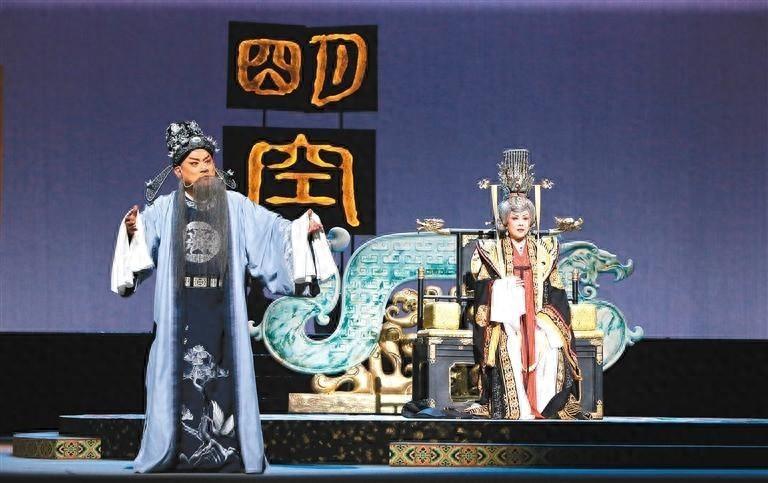

刘毓中,1896年生于陕西临潼,1982年逝世。他是一位杰出的秦腔表演艺术家,专注于须生行当。艺术生涯贯穿一生,16岁便加入易俗社学习,直至80余岁仍活跃于舞台。这充分体现了他对秦腔艺术的深厚情感和坚定信念。在其不同的人生阶段,刘毓中展现了多样的表演风格:早年以英俊潇洒、刚健壮美著称,晚年则呈现苍劲刚毅、深沉逼真的特点。在舞台实践中,他勤奋钻研,博采众长。

他的表演领域十分宽广,由于他持续进行演出,在关西陇东地区赢得了极高的声望,深受戏迷喜爱。这一成就得益于他长期不懈的艺术追求和舞台实践。在秦腔界,像他这样在某一区域享有盛誉且艺术生涯悠久的艺术家,堪称典型的代表。同时,这也为探究秦腔在不同历史时期的发展及表演风格演变提供了关键视角。

独特艺术风格

刘毓中持续研究将传统老生唱法、做工老生技巧以及靠把老生表演艺术融合。在唱功上,他注重字音与情感的结合,声音与情感的融合。这种独特的表演技巧和唱腔构成了“刘派”艺术风格的核心,其风格既苍劲又醇厚,既豪放又壮美。例如,著名京剧艺术家马连良在观看他的《杀驿》演出后,对其赞叹不已,称其为“衰派一绝”。

刘毓中在艺术风格上特别注重细节处理。他通过精心雕琢,将老生角色演绎为“衰派一绝”。这些精心打磨的细节,贯穿于唱腔的每一个转音和表演动作的每一个环节。从远处观察,这形成了一种整体的艺术风格;而近距离审视,则处处可见其精妙绝伦的细节。这种艺术理念,无论是在秦腔艺术领域,还是在其他戏曲流派中,都蕴含着值得学习的价值。

同行赞誉推崇

刘毓中的演技获得了众多同行的赞誉。京剧界泰斗马连良曾高度评价他为“衰派之冠”。在桑梓的回忆中,京剧大师周信芳对刘毓中的表演情有独钟。在刘老于上海演出《三滴血》期间,周信芳每晚必至,专程观看刘老的几出戏。随着对刘老表演的深入了解,他更是公开表达赞赏。这一事实充分说明,刘毓中的表演在戏曲界,尤其在秦腔领域之外,具有深远的影响力。

刘毓中的艺术造诣得到了同行的认可与赞扬,这体现了对其艺术水平的公正评价。不同剧种艺术家间的相互尊重与肯定,反映了戏曲艺术领域的交流与敬意。这种现象对于不同剧种间的相互借鉴与共同进步具有显著的促进作用。

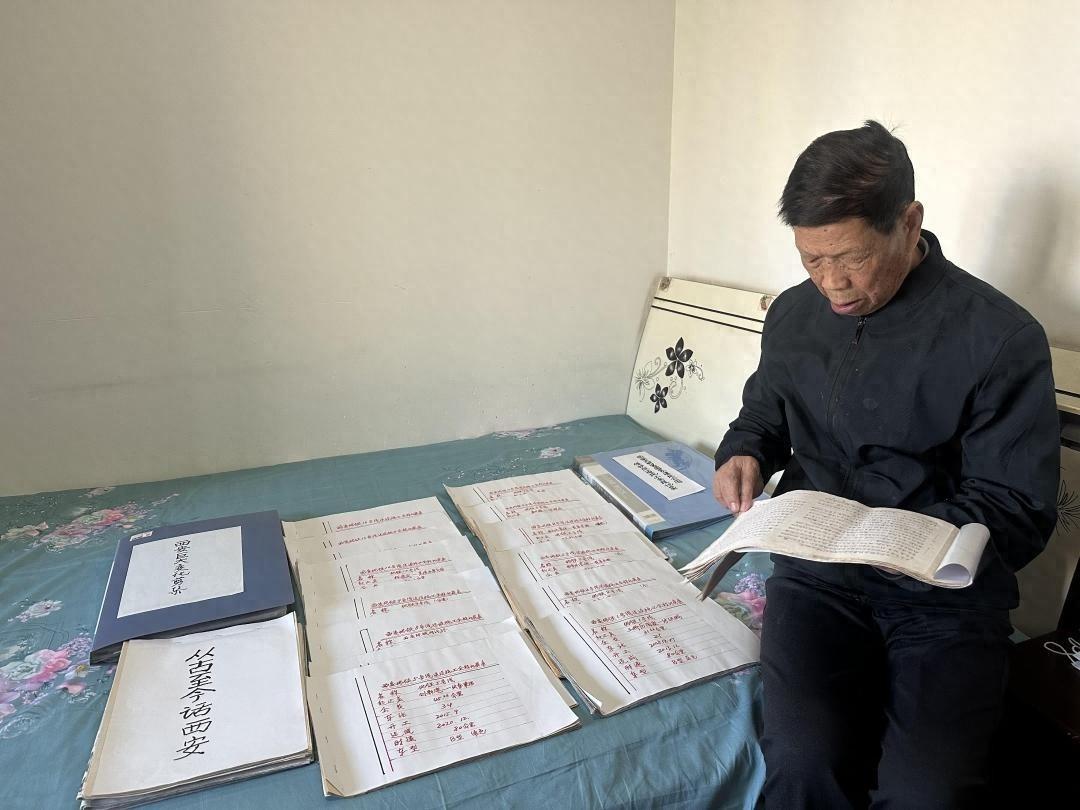

桑梓的回忆内容

在《易俗社名家谈经典》节目中,桑梓对刘毓中进行了多角度的回顾。内容涵盖了唱腔、身架、风格等艺术特色。他特别对刘毓中在《二启箭》中的“喝场”进行了深入剖析。这种对戏剧中表演细节的细致解读,有助于观众更深刻地领悟刘毓中的表演艺术。

刘毓中在《游龟山》、《三滴血》、《卖画劈门》、《烙碗计》等剧目中的经典唱段被重新演绎。这些唱段的重现,不仅唤醒了老戏迷们的回忆,也令新戏迷们领略了刘老的艺术风采,进而全面展现了刘毓中作为一位追求卓越的秦腔大师的形象。

传承发展贡献

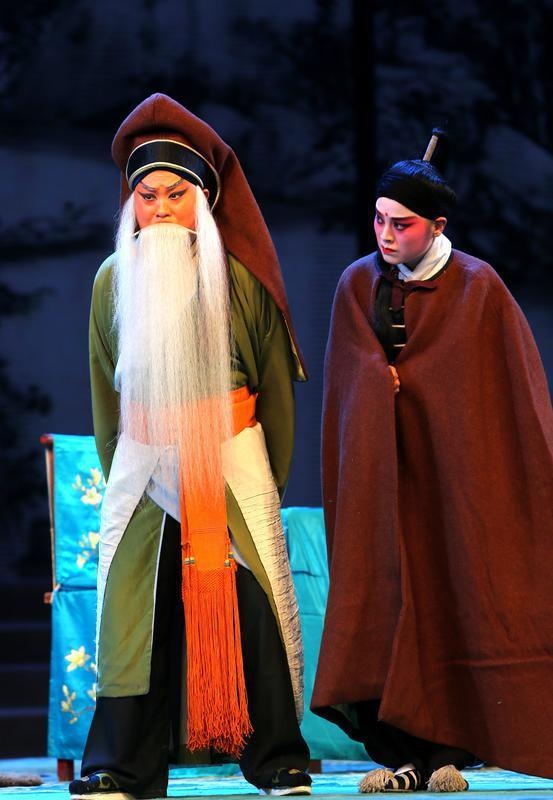

刘毓中不仅个人表演技艺高超,而且在秦腔的传承与发扬上投入了极大的心血。以《周仁回府》这一秦腔经典为例,耿善民、雒秉华等“活周仁”的传承离不开刘毓中的贡献。他们持续推动“刘派”艺术的成长,确保了秦腔艺术生命的延续。

刘毓中的形象展现了老艺术家对传统艺术传承的深厚责任感。在现代社会,这种精神对传统文化的延续至关重要。他在教学和传授技艺时对晚辈的指导,以及积累的宝贵经验,对于当前秦腔人才的培育具有极高的参考价值。

您是否对12月30日的演出抱有期待,希望借此机会领略秦腔大师刘毓中的艺术风采?欢迎在评论区留言,点赞并转发本篇文章。