在考古学领域,每次新发现都仿佛是一把开启历史宝库的钥匙。近期,陕西宝鸡岐山县的周原遗址考古工作取得了重大突破,其成果犹如史学界的重磅消息。在这些发现中,最引人瞩目的当属那些镌刻有“秦人”二字的甲骨文。

考古发掘概况

2024年3月至12月,陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院以及中国社会科学院考古研究所携手合作,对周原遗址展开了联合考古挖掘。此次挖掘行动并非规模有限,而是集结了众多专业团队,旨在揭示这片土地所蕴含的深厚历史秘密。挖掘作业在陕西宝鸡岐山(扶风)县展开,该区域的周原遗址一直是考古学界的关注焦点。

考古活动并非一帆风顺,需要投入大量的人力、物力,并依赖复杂技术支持。本次挖掘运用了“全面追踪钻探”和“聚焦关键区域挖掘”的双重策略,此方法有助于提升对研究目标的精确定位。

周原遗址城墙结构

周原遗址在最新发掘中出土了西周时期的三个城墙,这一发现加深了我们对商周时期该遗址聚落结构的认识。其中,大城规模宏大,东西宽度约为2700米,南北长度约为1800米,总面积达520万平方米。相对而言,小城位于大城西北角,东西长度为1480米,南北宽度约为1065米,面积约为175万平方米。小城北部还有一座宫城,其面积大约为50万平方米。这些不同等级的城墙及其面积等数据,对于研究古代聚落结构具有重要意义。

通过对这些城墙的研究,我们得以追溯不同历史阶段城市的变迁。在大约西周晚期,大城得以建成;与此同时,小城的城墙始建于商周交替之际,并于西周末年至春秋初期被废弃。宫城的建造时间与大城相近,这些明确的时间节点为重现历史事件提供了重要的时间依据。

先周建筑基址

王家嘴区域拥有众多历史文化遗产,其中两座先周时期的大型夯土建筑基址引人注目。一座基址已全面揭示,南北长68米,东西宽在34至37米之间,占地超2500平方米。该建筑结构精致复杂,包含门塾、东西厢房、前堂、后室及前后庭院。这不仅是周原遗址首次完整展示的先周时期大型建筑,同时也是目前所知的最大先周文化建筑,充分反映了先周建筑的辉煌成就。

通过这些遗址的挖掘,我们得以了解先周时期的建筑风格及工艺。这些建筑与现代建筑相较,展现了古人非凡的智慧。这些建筑的使用或许与当时政治、经济及社会活动密切相关。

城门结构

东南城门气势恢宏,由城台、外瓮城、南北门道、门塾、内瓮城、入城道路和门内建筑群等众多部分构成。城台南北长度达95米,入城道路宽度约为30米。如此规模庞大、结构完备的城门,在先秦时期的城址中极为少见。城门不仅是古代城池的象征,其外观亦显现了当时的军事防御水平与交通规划思想。

通过分析城门的建筑结构,我们得以深入了解特定历史阶段不同地区间的交流方式和防御策略。城门各组成部分各有其特定功能,比如瓮城在军事防御中扮演了关键角色。

甲骨出土情况

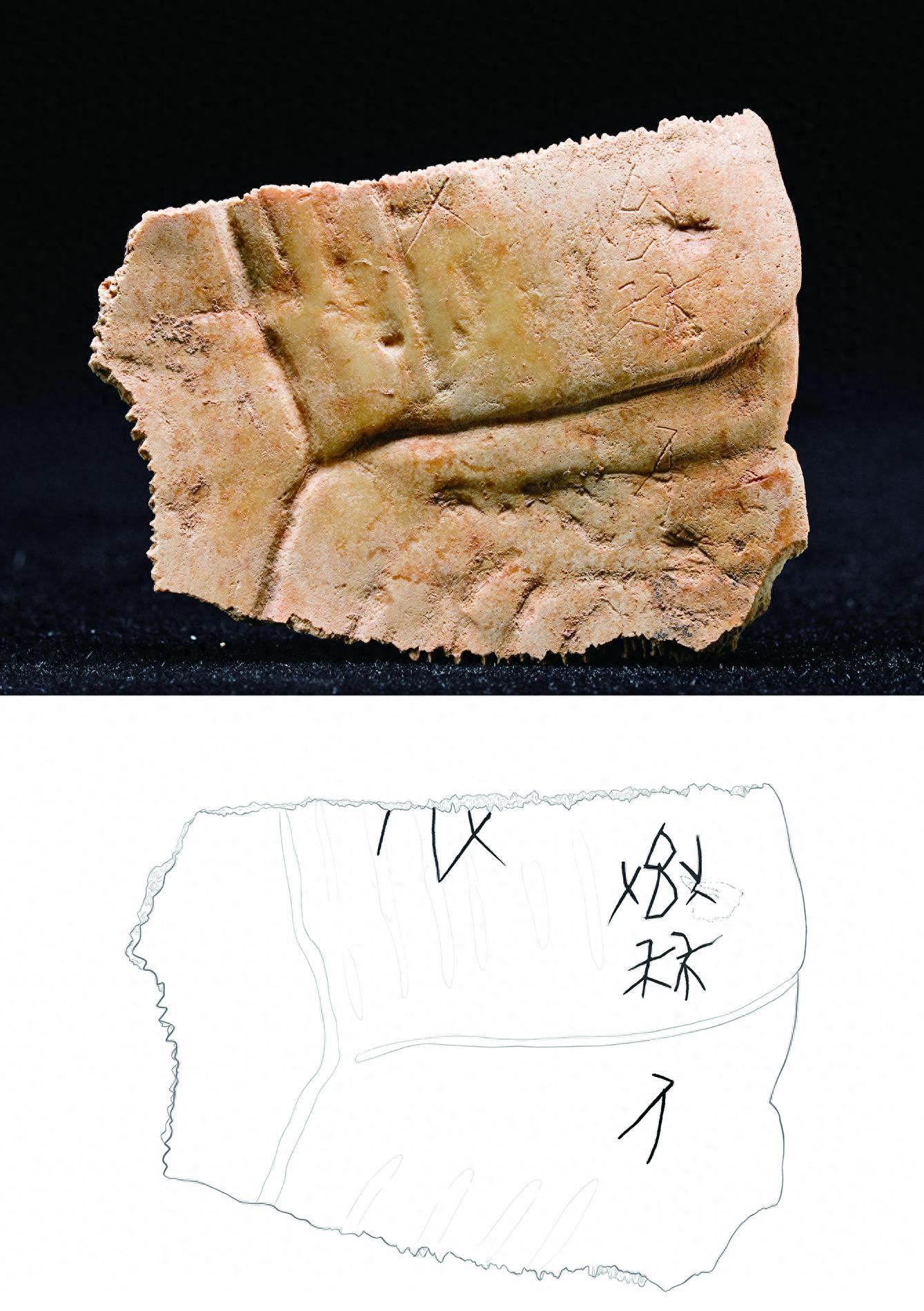

在宫城南墙外侧的壕沟底部,出土了200余片卜甲和卜骨。其中,带有文字的甲骨有30片,共计180字刻辞被辨识出来。这些甲骨蕴含的信息极为丰富,涉及西周时期国家内外服制度的管理和王令诸侯的内容,以及天文历法相关的资料。此外,还包括国族名、人名、地名等众多信息。这些甲骨不仅具有文字价值,还为我们提供了关于西周政治、文化和社会的宝贵知识。

考古发掘的甲骨出土地点提供了新的历史线索,当这些信息与甲骨上的文字记载相融合时,它们共同为西周时期的历史研究带来了新的观察角度。这一重要发现进一步证明了古人习惯使用甲骨作为记录重要信息的工具。

重要的“秦人”甲骨

出土甲骨中,带有“秦人”字样的特别引人关注,这些文字记录了秦朝的最早信息。该甲骨被视为探索秦朝早期历史的重要线索。其年代早于已知的所有秦朝文字资料。这一发现对研究秦朝的起源与初期发展具有重要意义,有望带来突破性进展。

该甲骨的出土将推动众多研究秦国历史的学者对以往的研究成果进行重新审视,并有可能引发对秦国历史的新一轮研究热情。

周原遗址的最新考古发现,对全面把握商周时期的历史进程和深入探究秦朝早期历史,均具有极其重要的意义。这些新出土的文物资料,预计将对未来历史研究的多个领域带来更为深远的启示。