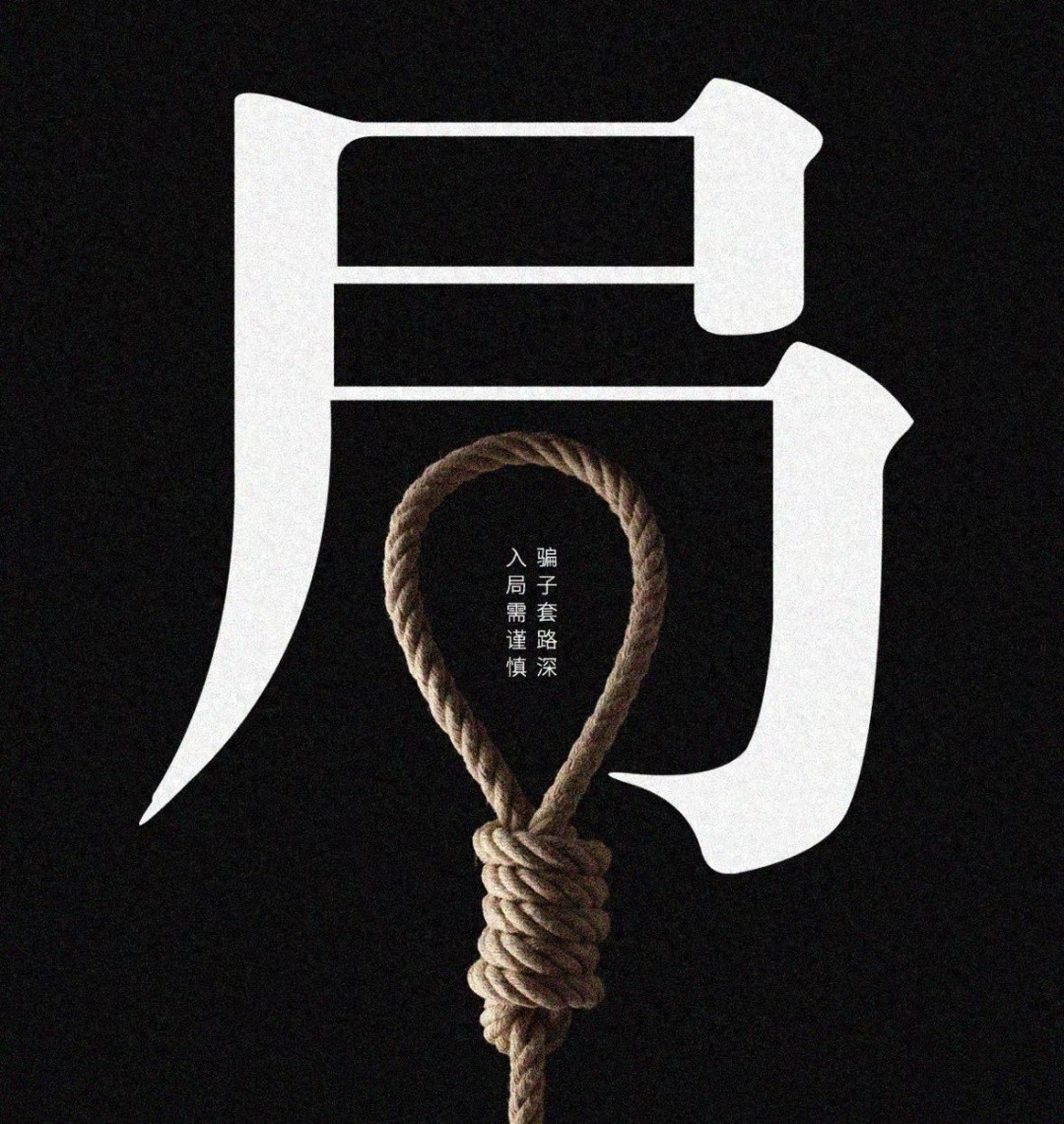

网络暴力事件频发,受害者承受极大痛苦。在我国法律框架内,此类行为如何定性?如何通过法律途径进行预防和处罚?网络平台的责任规定是否健全?这些问题成为社会关注的焦点。

网络暴力行为的法律定性

网络环境中,网络暴力行为根据严重程度可分为侵权、违法和犯罪三种。轻微的网络暴力可能违反《民法典》等法律法规,涉及人格权、名誉权等权益。在侮辱诽谤案件中,判断情节严重程度需考虑信息内容、传播范围等多因素。每年全国发生大量此类案件,许多受害者长期遭受网络暴力。这表明法律对网络暴力行为的定性有助于准确判断案件性质,便于后续处理。同时,针对不同严重程度的网络暴力案件,处理依据也有显著差异。

法律对这类定性作出明确规定,这对全面保障公民权益至关重要。在网络暴力事件中,若涉及人格权或名誉权的侵害,法律定性有助于明确判断是侵权行为、违法行为,还是已构成犯罪,从而让执法者迅速决定采取何种措施,并适用相应的法律条文。

受害者的具体伤害认定

网络暴力给受害者带来了众多具有法律意义的伤害,包括名誉的损害和精神上的痛苦。许多人在经历网络暴力后,心理遭受严重创伤,情况严重者甚至出现自杀念头。心理上的伤害与生理健康的恶化均与网络暴力密切相关。此外,部分受害者还可能面临经济损失,例如失去工作或商业合作机会。

这些损害事件普遍被认为与网络暴力违法行为存在因果关系。为了对这类损害进行更细致的研究,立法者设立了相应的认定准则。比如,对于精神层面的损害,可能需要医院的专业诊断和结合网络暴力的具体情况,共同决定赔偿金额等相关事宜。

预防和惩处网络暴力的法律手段

我国法律体系针对网络暴力问题已采取多种措施。鉴于网络暴力传播速度快、覆盖面广,传统法律手段往往难以迅速应对。近两年,网络暴力事件频发,尤其在某些公共事件之后,不少无辜者遭受攻击。在此背景下,网络平台的及时介入显得尤为关键。它们能够通过实施禁言、封号、删除帖子等措施迅速作出反应。与法律追责相比,平台的行动更为迅速,有助于在初期阻止不良信息的扩散。

从法律角度分析,《民法典》为遭受人格权侵害的情况提供了法律依据。《刑法》对网络暴力中的严重犯罪行为明确了处罚标准,这两者均为预防和打击网络暴力提供了坚实的法律支持。

网络平台法律责任的完善性

当前,我国法律法规已初步构建了网络服务提供者在网络暴力治理中的责任体系,包括事前预防和预警等多元化机制。然而,仍有部分内容需进一步完善。具体来看,网络平台在运营过程中每日需处理大量数据和信息,准确高效地执行现行法规面临一定难度。

违法内容管理、数据保护及执法协作的规范工作尚需深化。在众多大型社交平台上,日增的网络暴力内容数量庞大,平台在处理这些内容的效率与精确度方面仍有提升空间。若能对平台责任进行更细致的界定,将有助于更有效地治理网络暴力现象。

法律层面创新性治理措施

创新治理策略是增强网络暴力防治成效的关键途径。目前,我们需同时关注个体遭受的网络暴力,以及涉及企业和企业家的网络暴力现象。这种网络暴力可能对商业环境造成伤害,然而,其受到的关注和惩处力度却相对较弱。例如,有些企业在未证实存在不当行为前,便遭受了网络谣言的攻击,导致业务受损。

发布典型事例有助于传达严厉打击的信号,此类案例展示了社会应认识到网络暴力对个人及企业均属不当行为。如某公司因虚假网络言论导致股价下滑,但在相关部门对造谣者进行严厉处罚后,股价得以恢复稳定。这一现象凸显了实施新治理策略的迫切性。

构建和谐网络空间需要多方努力

维护网络和谐并非单方面努力即可。立法部门需持续跟进网络进步,完善相关法律法规。网络服务提供者需主动承担起责任。同时,公众亦需提升自身修养,避免参与网络暴力行为。以某些网络暴力事件为例,其背后往往是一些网民因缺乏个人品德,盲目跟风而发起攻击。

基层社区、学校及各类单位均可举办网络素养教育活动。研究数据表明,众多曾参与网络暴力者,在接受了此类教育后,均表达了悔意,并意识到了自身行为的失当。这一现象进一步证实,多方的共同努力对于营造一个和谐、健康的网络空间具有重要意义。

作为读者,你是否曾遭遇过网络暴力的困扰,或是目睹了此类现象却感到无从下手?欢迎点赞、转发本篇文章,并在评论区分享你的相关经历。