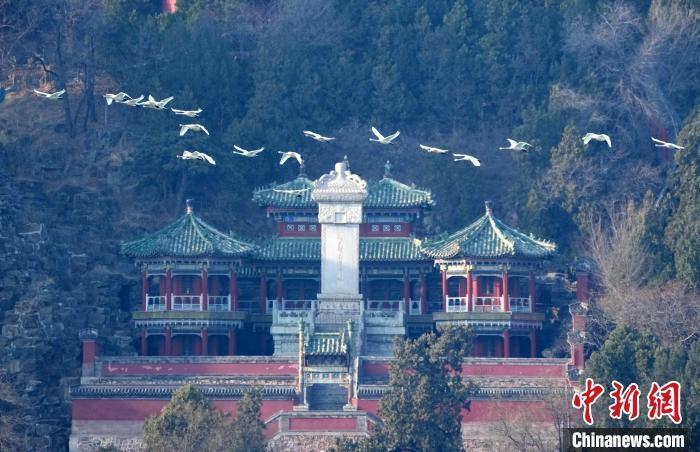

颐和园,作为清朝皇家园林的典范,承载着深厚历史,现已成为文化遗产的珍贵仓库,并成为现代文化生活的核心元素。其从清宫戏台至博物馆展区,从皇家园林到文化交流平台,每一步转型都赋予其新的活力。本文旨在深入剖析颐和园的历史沿革、文化脉络及其在当代社会的崭新定位。

颐和园的历史背景

清漪园,颐和园的前身,兴起于18世纪中期,作为清朝皇家园林典范之一,其核心由万寿山与昆明湖构筑,打造出独特的山水园景。清漪园之建,不仅扩充了北京园林格局,亦成为皇家生活枢纽。历经修缮与演变,颐和园保留了其皇家的园林风格与建筑特色,成为中华古园林艺术的杰出代表。

古戏楼的现代转型

颐和园的古戏楼,清代皇宫戏台要地,记录了众多皇家戏曲表演。作为中国现存最大的古戏楼,它现已成为颐和园博物馆的一部分展馆。游客可在此欣赏“燕京八绝”艺术精品展,展品包括景泰蓝、玉雕、京绣等京派工艺,共同揭示古代皇家生活的奢华与细腻。此转型既保护了古迹,又丰富了当代文化生活。

文物古建的活化利用

颐和园管理处致力于多种策略,赋予古典建筑与文物中的传统元素新生,显著提升其在当代生活中的影响力。以位于颐和园宫廷区“前朝”核心的仁寿殿为例,这里曾是帝后临朝、庆典及接待外使的场所。今日,它不仅继续保留原有的功能,亦成为文化交流的关键节点。自2020年起,颐和园每年举办的颐和讲堂,吸引了众多公众投身于园林文化认知与遗产保护活动。

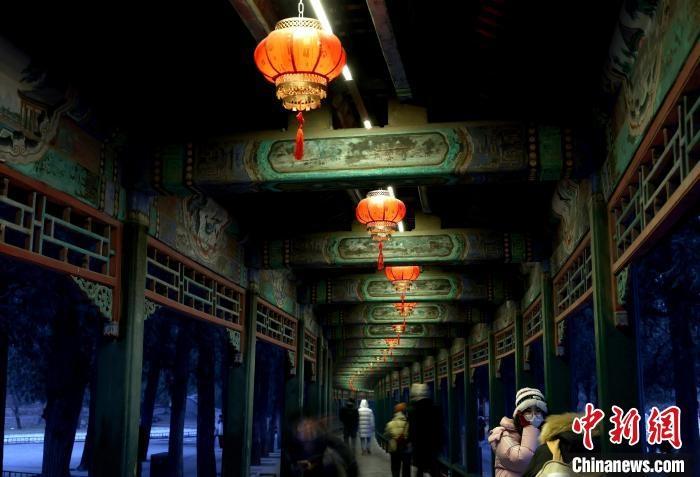

长廊彩画的传承与创新

颐和园长廊因拥有超1.4万幅彩画而著称,这些画作是园内遗产的核心部分,亦是游客了解颐和园的窗口。长廊的油彩画作兼容并蓄,风格多变,其中柿子纹代表“万事如意”,融合花鸟鱼虫及神话故事,既具有观赏价值,亦激发游客对传统文化的兴趣。颐和园管理处遗产保护中心副队长闫晓雨,凭借20年的深耕研究,对长廊的彩画作深入挖掘,并推动制定修复方案及内容研究。

文化交流的新平台

颐和园不仅被誉为历史名园,亦为当代文化交流的关键场所。2024年3月,园中春意盎然,西堤桃花竞艳,引得众多游客前来游览。期间,园方举办“中国历史名园及四大名园文化交流活动”,主题涵盖中国大运河、古迹园林、花园城市等领域的资源共享。活动不仅丰富了公众文化体验,亦增强了颐和园在现代社会中的知名度。

颐和园的未来展望

随着岁月流转,颐和园在持续保护与弘扬文化资产之际,亦在不断寻求其在当代社会的新定位。通过活化老建筑以及举办文化交流活动,颐和园在现代文化生活中的作用日益凸显。展望未来,颐和园将以其独有魅力,吸引全球游客,构筑起连接古今的纽带。

颐和园,百年清漪之皇家名园,如何在现世重焕新活力?您如何看待其在文化继往开来及创新方面的潜在发展?欢迎您在评论区发表观点,并对文章点赞及转发,共议颐和园未来之途。