自2013年以来,我国推行了一系列有效的大气污染防治措施。准确评估这些措施对空气质量提升带来的健康益处至关重要。这一评估不仅关系到对以往政策的评价,也直接影响着未来环境治理计划的制定。

健康效应评估背景

自2013年起推行的空气净化项目具有深远影响。我国空气质量经历了显著提升。多个地区蓝天天数显著增加。这一转变与实施的相关政策密切相关。相关部门投入了大量的资源进行空气治理,从而提升了民众的呼吸质量,为公众健康带来了新的希望。此外,从宏观统计数据观察,这种改善趋势是持续并值得关注的。

空气质量提升显著促进了健康效益。对于易患呼吸道疾病的人群,其发病频率显著减少。换言之,民众在摆脱雾霾等不良空气环境后,日常生活中的正面影响显著增加,这些均是由空气质量改善引发的连锁效应。

寿命损失数据

PM2.5暴露浓度显著改善,对健康产生了积极影响。在2013至2023年的前两个阶段行动计划中,人群预期寿命损失减少了0.6年。若将PM2.5和臭氧的健康效应综合考量,同期内空气污染导致的预期寿命损失从2.8年降至1.8年。三个阶段的行动计划分别减少了0.3年、0.6年和0.1年的预期寿命损失。这些数据凸显了清洁空气行动对公众健康的重要贡献。

这一事实亦证实了我国空气质量改善策略的正确性。在实施相关措施之前,我国人均预期寿命的显著增长与空气质量的改善密切相关。空气质量与人类寿命息息相关,相关数据对未来治理工作具有重要的示范作用。

成人健康收益

《报告》显示,成人健康收益评估结果肯定了清洁空气行动的积极健康效应。随着空气质量的改善,成人工作效率显著提升。以一线城市办公室员工为例,以往雾霾严重时期,他们易患疾病,而今空气质量提升,请假人数大幅下降,员工们能更专注于工作。

呼吸道疾病在成人中的发病率亦呈现下降趋势。在众多社区诊所中,成人因呼吸道疾病就诊的年度数据与当前情况相比,差异显著,就诊人数大幅减少。这一变化正是清洁空气行动成效的直观体现。

儿童面临的状况

儿童死亡风险中,空气污染占据显著位置。尽管整体环境有所好转,儿童体质相对较弱,因此仍有广阔的改进余地。具体到不同地区,低收入地区儿童受空气污染影响更为突出,贫困地区儿童因环境问题遭受的伤害更重,空气污染引发的疾病风险亦相应增加。

为确保儿童健康成长,必须从多个角度着手。家庭方面,应尽量降低儿童接触污染环境的概率。学校等儿童集中区域,亦需努力提升空气质量,实施更多通风等改善措施。

未来政策导向

未来清洁空气行动以健康为核心目标。世界卫生组织在2021年对指导值进行了更新,这对我国产生了新的激励效应。此次更新表明,先前确立的标准已无法满足当前的健康要求。比如,在环保发展迅速的城市中,已有诸多努力正致力于达到这一更为严格的标准。

重视生命初期暴露至关重要。实现这一点,政府与社会的广泛协作不可或缺。政府需在规划阶段将婴幼儿健康保障置于优先位置,而社会各界亦应投身于治理工作。例如,增加公共绿地、降低污染源建设等,都是值得共同努力的目标。

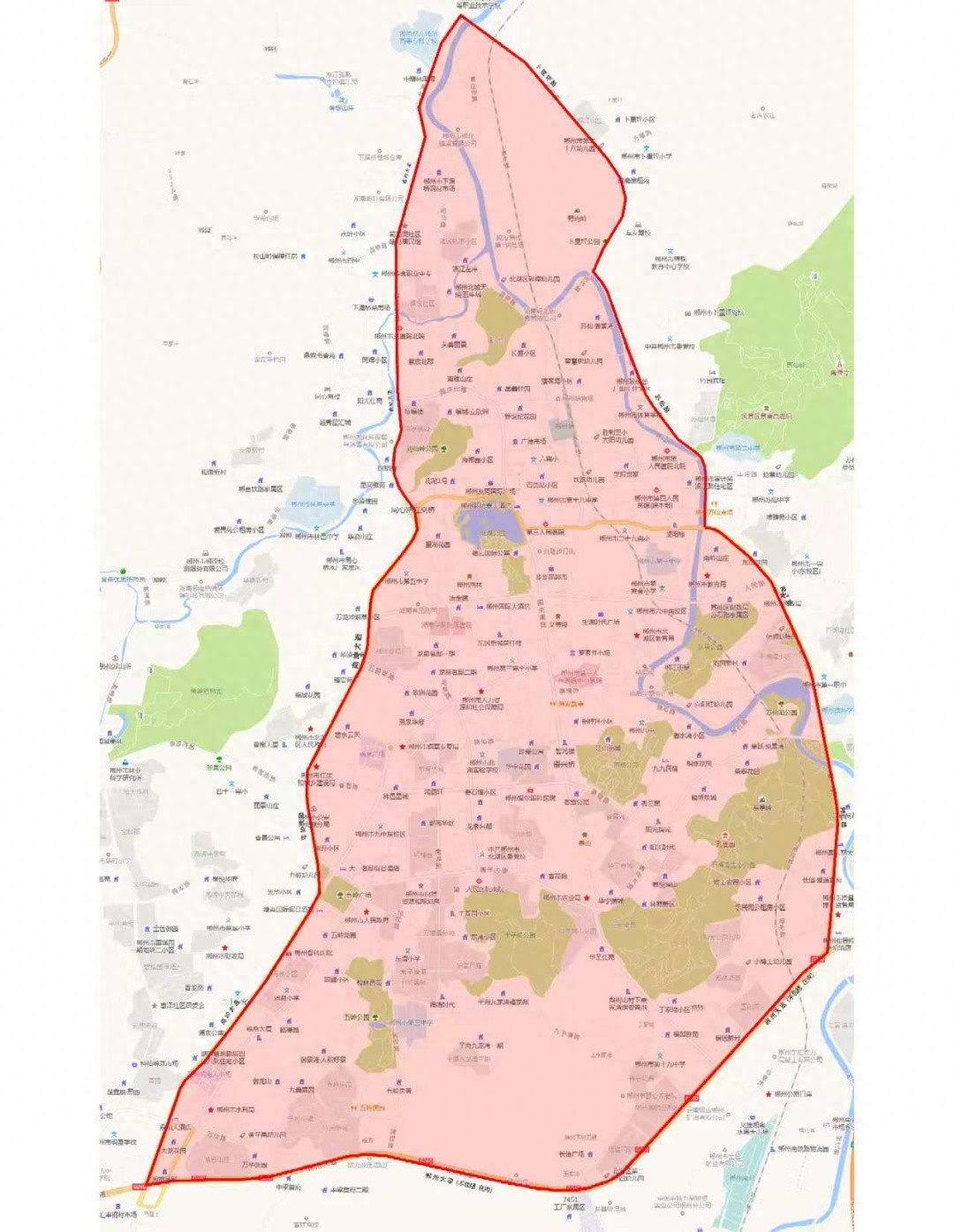

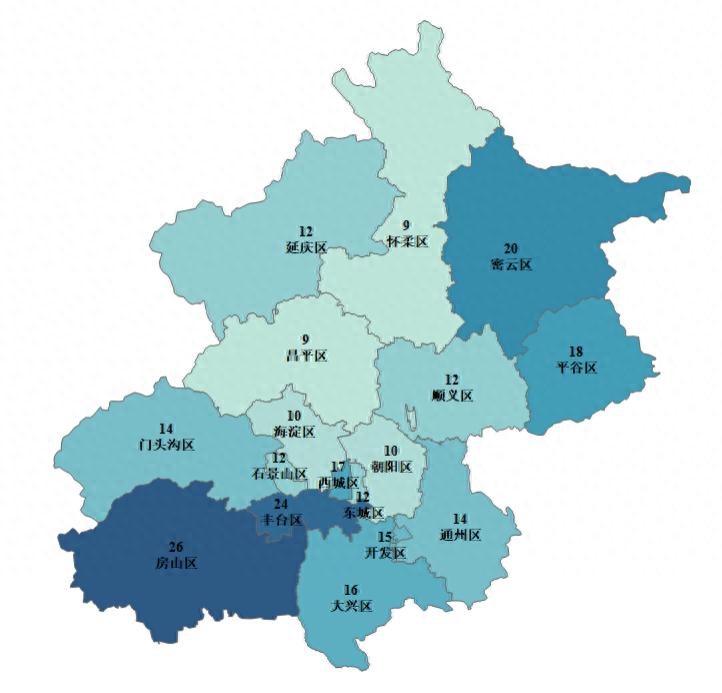

不同地区差异情况

《报告》指出,不同经济水平区域间的差异显著。高经济水平区域通常拥有更多的人口,且成人及婴儿因PM2.5暴露导致的过早死亡负担更为严重。此外,同一区域内不同年龄段的人口分布亦存在差异。

在此背景下,各地需结合自身实际实施相应的治理策略。经济发达地区需应对更严峻的污染物处理难题,同时,高收入区域对健康问题的关注度亦高,且会投入更多资源以改善现状。与此同时,贫困地区亦不容忽视,亟需探索经济实惠且效果显著的治理途径。

您对我国空气质量提升有何个人感受?恳请您点赞、转发并留下宝贵意见。