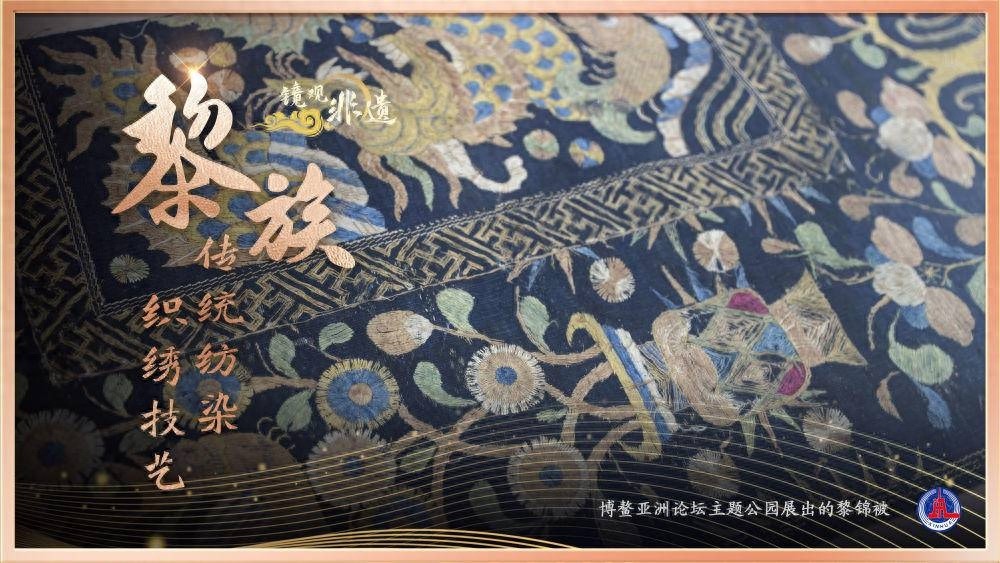

12月6日,北京的中国非物质文化遗产馆举办了一场盛大的特别展览。该馆展出了黎族的传统纺染织绣技艺,这是该技艺在名录更新后的首次公开亮相。展览受到了广泛关注,全面呈现了技艺的传承与进步,同时展现了鲜明的民族文化风貌。

转名录的重大跨越

12月5日,巴拉圭首都亚松森举办了联合国教科文组织非物质文化遗产保护政府间委员会第19届常会。在此次会议上,黎族的纺染织绣技艺成功晋级,从《急需保护的非物质文化遗产名录》跃升至《人类非物质文化遗产代表作名录》。这一晋级凸显了黎族技艺在保护方面的重大突破,彰显了其国际地位的提升和官方的认可。此举亦预示着将有更多资源投入到黎族技艺的保护与传承工作中。黎族纺染织绣技艺历史悠久,此次名录的调整充分体现了对其文化价值的肯定。

这种转变对技艺本身的发展会带来哪些新机遇?这十分值得关注。

展览呈现全方位成果

中国非物质文化遗产馆与海南省旅游和文化广电体育厅联合举办“黎华锦簇——黎族传统纺染织绣技艺保护成就展”。该展览详尽展示了该技艺的发展历程、技术特色、保护措施及创新成效。展览划分为“百卉千华”、“经纬技艺”、“握指成拳”和“潮起海之南”四大展区,多角度呈现了黎锦的韵味。此外,展览还突出了海南省在非遗保护方面的成就,为非遗在当代注入了新的生机。

展览单元的布局有何独特性?其全面与深入的展示手法又是如何实现的?这些问题均需进行细致剖析。

服饰中的独特文化

黎锦服饰在展览上呈现了黎族文化的独特魅力。哈方言服饰以深蓝为主色调,杞方言的服装无领,背部装饰有细致的绣花。润方言的服饰采用了“V”字领型设计,而美孚方言的款式则在肩背部位加入了“后肩布”这一特色元素。赛方言的长筒裙常用提花工艺制作。这些服饰的多样化特征彰显了黎族文化的深厚底蕴。各方言区的人们在服饰制作方面各具特色,体现了他们的创新精神和审美偏好。

这些服饰种类繁多,其背后隐含着方言差异的影响。同时,是否还包含其他文化层面的元素,这一问题激发了人们的深入探讨。

活态展演的魅力

展览区域不仅呈现了静态服饰,还运用了动态展示手法。非遗传承者亲临现场演示了他们的技艺,展厅内众多传承者与黎族织女正展示纺线、染色、编织及刺绣等技艺。此外,还设有模拟的船型屋,将黎族居民的生活情景引入展馆。观众得以近距离体验技艺创作的全过程。这种现场展示形式有效地缩短了观众与非物质文化遗产之间的距离。

研究如何使更多非物质文化遗产展览运用此类互动展示手法,以增强其吸引力,确实是一个值得深入研究的课题。

观众的热烈反响

观众们在场内不约而同地发出由衷的赞叹,对技艺的传承与创新表示出极大的尊重。来自北方的陈先生特别指出,不同地域的技艺存在差异,并称赞了传承过程中的创新之处。山东的徐女士对这项技艺早已熟悉,经过细致观察后,她更加着迷,并希望能到海南进一步学习。这些观众来自不同背景,但他们共同表现出对这一技艺的浓厚兴趣。

这一技艺后续如何利用这样的观众反响进一步扩大影响力?

文创与传承工作展示

本次展览呈现了多种风格的黎锦文化创意作品和时尚服饰。同时,它展现了海南省非物质文化遗产在校园推广项目中的进展、高校在黎锦技艺保护和发展的努力、市县传统工艺工作站的功能,以及九个市县在黎锦保护方面所取得的成果。这些展示揭示了传承与创新的紧密关系,正推动着这一领域的快速发展。海南省相关负责人员也突出了此次展览的重要价值。

这些措施是否可作为推广非物质文化遗产保护的典范?这一疑问有待深入分析。

目前,该展览正在我国非物质文化遗产馆六层十一号展厅展出。预计展览将持续至明年一月的五日。届时,展览将转移至海南,并延长至春节假期结束。这一举措旨在为更多观众提供观展机会,并期望吸引更多人士感受传统技艺的魅力。