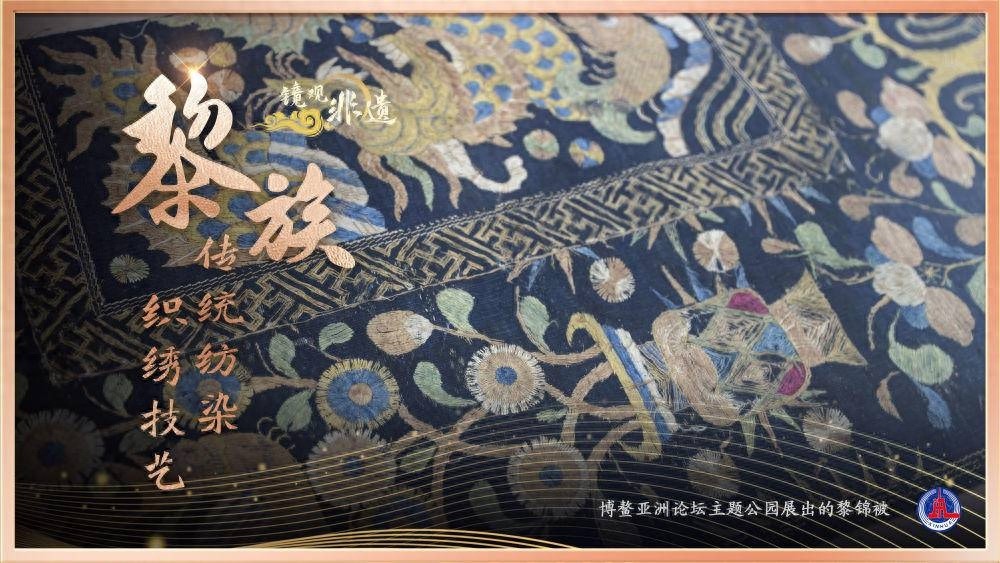

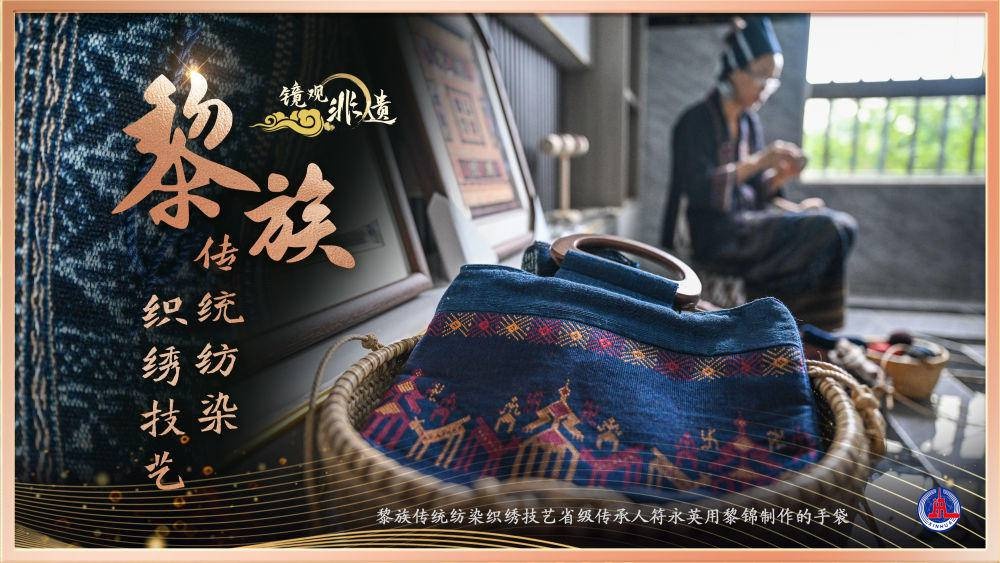

12月5日,传来喜讯。我国黎族独特的纺染织绣技艺成功从“急需保护名录”晋升至“人类非物质文化遗产代表作名录”。此消息标志着我国非遗保护工作迈入新的阶段,堪称一大里程碑,值得高度关注。

一非遗保护工作意义重大

非物质文化遗产是国家文化宝库中的重要一环。在我国,政府对非遗的保护和延续给予了极大的关注。以“黎族传统纺染织绣技艺”为例,自2009年被评为急需保护项目后,各级政府实施了一系列举措。截至目前,已有3位国家级传承人和25位省级传承人持续奋斗。比如,国家级传承人刘香兰推动织娘完成生产订单宣传,使这一技艺被更多人认知。非遗保护不仅对本国文化意义重大,对于国际文化交流亦具有深远影响。

非遗保护成为国际文化交流的纽带。各国和地区的非遗项目彰显了各自的文化吸引力。我国在非遗保护上的努力若得到国际认同,将向世界其他地区传授经验。中华民族的非遗展现了其独特的价值观念和创新能力。这些对全球多元文化的融合与进步具有重要意义。

二转名录的含义与背景

此次转名录流程在《保护非物质文化遗产公约》的框架内正式启动,是公约机制下的首次正式应用。所谓“转名录”,是指某一遗产项目在得到有效保护和发展的过程中,其生命力得到提升,不再处于濒临灭绝的状态。这一过程可视作对濒危文化成功拯救的胜利展示。

以“黎族传统纺染织绣技艺”转名录为例,其成功得益于多年来的持续投入。政府组织推广活动,传承人热情传授技艺,这些举措共同促成了该技艺的复兴。这一转变是长期努力积累的成果。

三中国非遗保护杰出范例黎族传统纺染织绣技艺

国家级非物质文化遗产中蕴含着众多引人瞩目的亮点。海南地区的黎族传统纺染织绣技艺历经岁月传承。2009年,该技艺被紧急列入保护名录,当时正遭遇诸多挑战。其传统制作工艺正面临传承困境。

随着时间的推移,传承人的数量和技艺的普及程度均显著增加。以当地社区为例,众多传统技艺学习中心应运而生,吸引了众多年轻学子加入学习。此外,这一技艺亦步入了商业化的探索阶段,不仅挽救了技艺本身,更促进了当地社区的发展迈向新方向。

四其他非遗项目的保护与发展

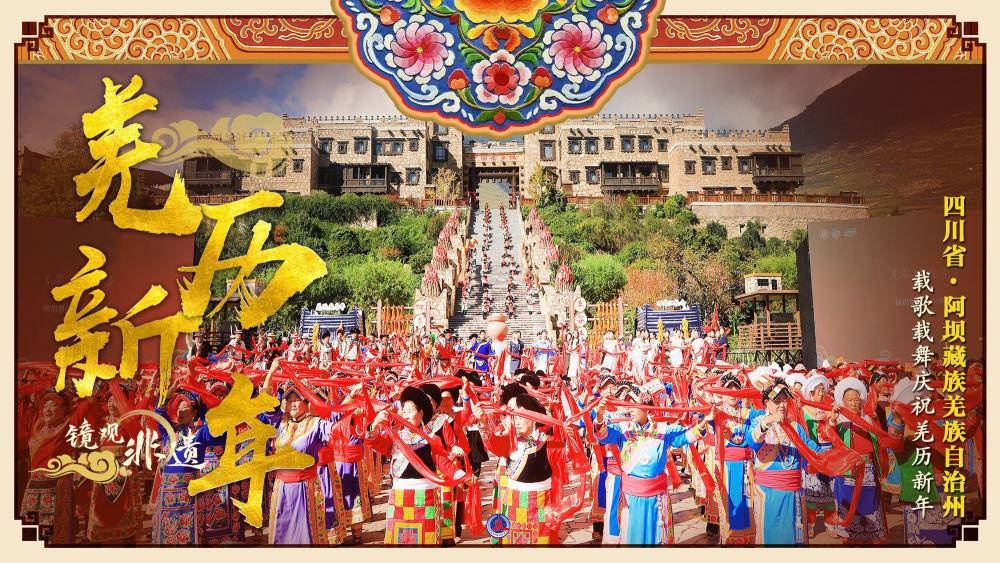

“羌年”系我国非物质文化遗产保护的典范之一。自2009年起,该项目被纳入“急需保护的非物质文化遗产名录”。此举是在汶川地震导致羌族文化遭受重大损失后所采取的及时措施。在此背景下,各级政府和相关部门设立了生态保护区,致力于对羌年等羌族文化遗产进行重点保护。

羌年文化在民众中的认同感持续增强,越来越多的民众投身于保护和传承的实际行动。这一非物质文化遗产项目已从边缘走向繁荣,文化空间的保护与传承实践等各方面努力均取得了显著成效。

五中国木拱桥传统营造技艺的复兴之路

中国木拱桥的建造技艺拥有悠久的历史背景,其起源可追溯至唐朝独特的桥梁设计。这一技艺在浙江、福建等地区广为流传,并被视为中国桥梁建筑史上的珍贵遗产。自2009年起,该技艺被列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。

浙江省泰顺县率先通过立法手段进行保护,同时实施了数字化记录和监控等系列保护行动。这些措施涵盖了桥梁建筑及其建造技术的全面保护。目前,这一传统技艺正逐步摆脱濒危状态,展现出复兴的迹象,这标志着非物质文化遗产保护工作取得了显著成效。

六非遗保护未来展望

非遗保护是一项漫长且繁重的挑战。尽管现阶段已取得显著成效,但前方道路依旧漫长。特别是随着社会现代化进程的推进,非遗技艺与现代社会相结合的过程中仍面临诸多挑战。

如何让众多非物质文化遗产项目登上国际舞台,吸引更多人目光?这要求政府、社会组织及每个人共同参与,积极思考。有理由相信,随着更多人关注非遗保护,我们的文化遗产将得以持续传承。读者朋友们,您认为可以如何为非遗保护贡献力量?欢迎留言、点赞及分享。